怀 师 忆 友

无百川则无大海。海纳百川,有容乃大。韩天衡先生通过文字记录了许多艺术前辈的逸事趣闻,让我们仰之弥高,回味无穷。在艺术世界里,他们用一生向着艺术的理想境界攀登,从不懈怠。韩天衡先生以其对细节的强大记忆,再现了文化荒漠时代和微光初露时刻,一个年轻而痴迷的艺术爱好者,和一群老艺术家交往的动人情境。这些情境,淡如水,浓如血。在那个时代,属于绝对边缘、毫无轰动效应的私人叙事。四五十年过去了,所有这一切,经过时间的发酵,具有了传奇的色彩。活在作者心中的谢稚柳、唐云、程十发、朱屺瞻、钱瘦铁、陆维钊、沙孟海、方介堪、李可染、启功、黄胄、郑竹友……都是照耀中国当代艺术史的熠熠巨星。

上海韩天衡美术馆微信公众号已持续推出韩天衡先生所著怀师忆友系列文章11篇,阅读量达 7160,本期将推出此系列最后一篇《“近代绝才”郑竹友杂忆》。

“近代绝才”郑竹友杂忆文 | 韩天衡

郑竹友(1896-1976)先生,名笙,祖籍皖南,于清中期举家迁居扬州。先生早年以修补古书画之绝艺,客寓上海,往来皆海上及外埠之收藏大家,每有价值连城而残蚀不全,乃至满身疮痍的书画,皆付先生修补接笔,修复后的作品,整古如古,丝毫无借手之痕迹,知者无不叹为观止。记得当代书画鉴定权威徐邦达先生,曾有专文述其高技大艺,文章的标题即是“当代绝才郑竹友”。当然这个修补的润笔亦当是以金条计的。

郑竹友先生

我与郑先生的结缘亦很有戏剧性。笔者生性好艺事,少时持性弄翰,纵横狂放,不知天高地厚,同学相索,也居然敢慨然贻之。郑先生一次偶走邻里,在我同学的家里见到一张写在“八都纸”上的书法(姑且妄称书法),听说是孩子写的,感到有趣,说是想要见见这个孩子。同学很兴奋地告诉我这个好消息,并约了时间去郑先生府上见面。郑先生个子不高、长脸高额凤眼,扁舟似的嘴上总映着和蔼的笑,举止不温不火,慢条斯理。当时给我的感觉极像戏台上诸葛亮的模样。郑先生对我说:“侬喜欢写字画画,我来教侬好?”少年时的我,不知胆怯为何物,居然应声说“好咯”。就这么简单,十五岁的我就成了“听蝉室”主人的入室小弟子。当时,他辅导我的是普通的写字画画的知识,无偿而热心地提供我一些碑帖、笔墨、纸张、印石。老师对我一直是和颜悦色,从没有过训斥。我一般都是放学后及星期天去他府上交作业,听批评。而每次去,他似乎都在赋闲,直到三年后,他被指名调往北京故宫博物院,我才知道他的绝活是修复古书画。之后,我才知道,他在上海就收了我这个小学生;去故宫后,组织上安排刘炳森师从他学习,我多了一位北京的师兄。其实,我与炳森兄的见面相识还迟在四十年后的北京。老人20年代在修复古书画上已很具声名。老人告诉我,当时张大千开始在上海仿制石涛的画,而常常被郑先生慧眼识破。大千决定要认识这位长他四岁的“克星”。大千先请饭,然后邀他到老西门的家里去看看画。当时,他俩是从后门进去的,后厢房是灶间,只见里面放了几只煤球炉,上方挂着一些大千仿的石涛画(煤烟是当时让宣帛泛黄做旧的一种手段)。进入前屋,大千拉开画桌的抽屉,单刀直入,说:“郑先生,这刀册页里有石涛的画,也有我的画,请你分辨一下如何?”谁知郑先生用很麻利的手势,左东右西地,并且是很准确地把大千的画都分离了出来。大千惊讶地问:“先生何以如此快就分辨出了拙作?望请赐教。”郑先生看出了张大千的诚挚,就爽快地告诉他:“我其实并没有认真地看你画的笔墨,只是看你钤盖的印章,因为你的印色做得不对。单凭这一点,就可以把你的画都识别出来。”之后,郑先生还毫无保留地传授了石涛印色的制作方法。因为这一缘分,张大千先生在享有大名之后,凡来上海,总会与郑先生会晤,而且时有画作赠予。我想,这或许是他人都未曾记述过的一段逸事吧。郑先生修复古书画自有他人不可企及的本事,这本事似乎是与生俱来的。他在修补时,特别是对书法中的残蚀文字,他不是小心翼翼地描,而是胸有成竹地写,一笔一画地写,俨然如原作家在挥运,一如己出,岂止乱真。须知,用“描”的办法毫发不爽地成功修补好一件名迹也绝非易事,何况郑先生是“写”呐?在名迹上以平和的心态去大胆挥运,谁都会捏上一把汗,担心可能产生的种种不测,因为稍有一点闪失,皆会功亏一篑,这珍罕的名迹是容不得半点闪失的。

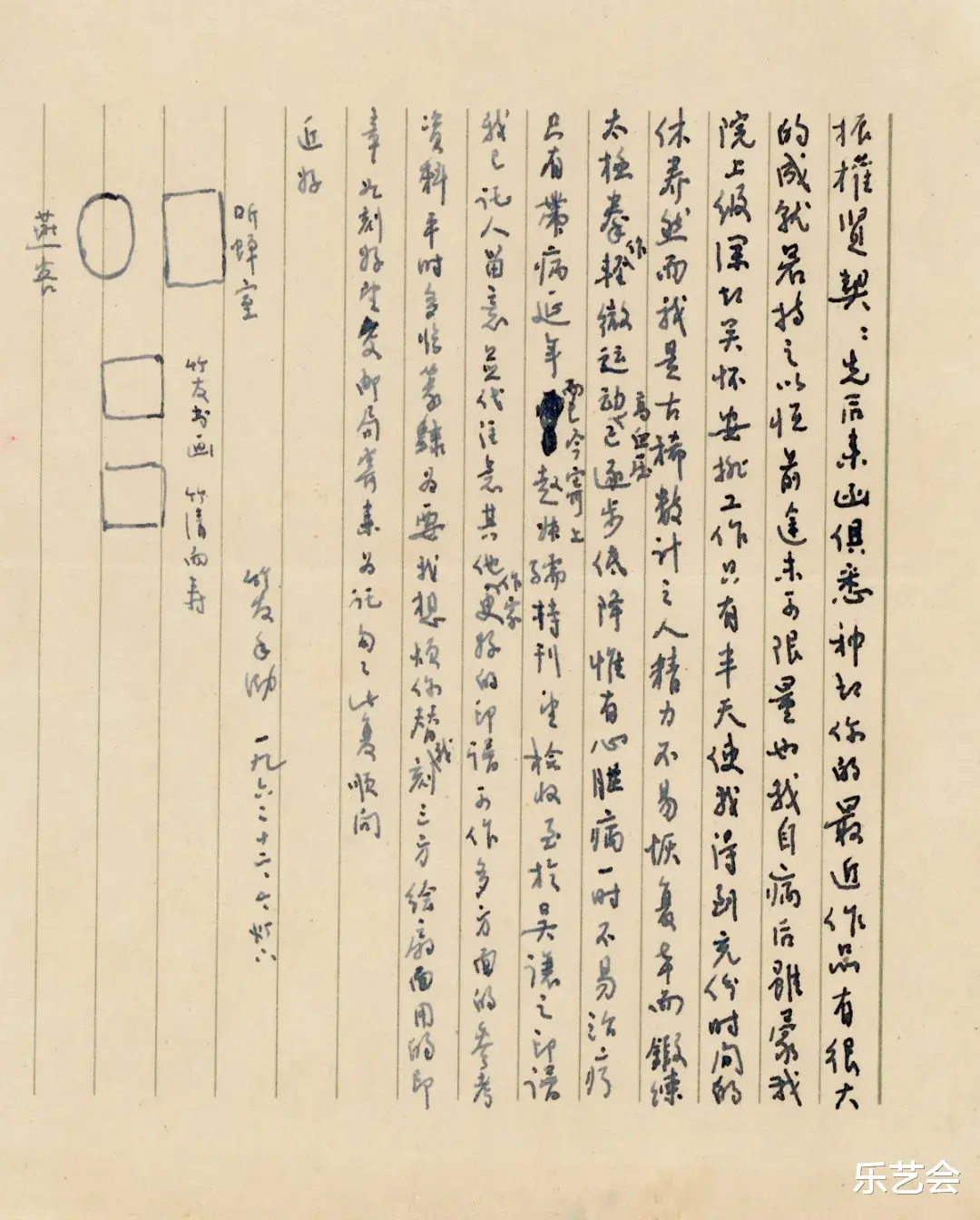

郑竹友1962年致韩天衡信札

郑先生一生修复过的唐宋元明的名迹何止成百上千,但因为当时的条件所限,先生并未留下一件修补前后可比勘的资料,这不能不说是一件憾事。如果换在今天,广告推销意识强的人,想必会把一包面粉做成一个地球般大的蛋糕了。我曾见过先生修补一件明人吴宽书写的诗作,横披七言绝句,字大如柑,失两字。作品由揭托至修复前后有多道程序,历时半月,其独特的一系列手段是平常中见神奇。鉴于今日作伪之风日炽,这个过程是不宜具体诉诸文字的。总之,目睹其全过程的我,对郑先生的绝艺算是有了感性的了解。他补写的两字,用笔合辙,结体精确,墨色划一,气贯意连。而这张修补好的吴宽真迹,焕然完璧,似乎数百年来它就是一件未曾受到过一丝损伤的真、精、新的妙迹。郑先生曾跟我讲起一件趣事。在20世纪60年代,记者采访他,并且提供了曾由他修补接笔过的名迹数件,请他介绍一下哪些部分或文字是修补过的。结果,鉴家与他自己睇视良久,都茫茫然无以为答。在回忆中,他才在倪瓒的一件画作上找到了一个“腰”字。他说,因为这件作品的诗题,烂掉了几处,有一处三字的地位,只须补上两个字,空出的地位如何解决,这是一个很大的难题。他曾苦思冥想了几天,最后,巧妙地将左右旁的“腰”字作上下部位的“”字,这既符合字法,也同时将方形的字,巧妙地演绎成细长的字形,使倪瓒的整个诗题一气呵成,了无隔阂。他修补过的名迹,鉴家察不出,乃至他自己也找不出。我想这正是对他修补接笔艺技最高的也是最好的褒奖。在故宫工作的近二十年里,他是残损名迹续筋接骨的手术师、妙手回春的保护神,无名无利而艰辛神圣的工作,使许多名迹恢复生命、恢复青春。其中值得一提的是米芾的剧迹《苕溪诗》帖,此帖下方为火所毁,仅剩上半截,今日所能见到的出版物即是郑先生修复的完本。上截、下截如出一手,这也可以说是他以“写”的手段,拯救出的一件国宝,是功不可没的。也曾有人怀疑郑先生“写”的本事,特别是谙于书法的更认为这是无法想象的,但这只是一个放在我们面前的事实,而不是吹嘘的神话。一向精鉴善察的徐邦达先生,誉不求名利的郑先生为“近代绝才”,出言分量之重,说明郑先生的确是才绝近代、独步天下的充满传奇的人物。郑先生一生致力于古书画的修复,对古书画及诸多名贤都有剔皮去骨的深入研究和把握。因此才能令各家之风貌特征招之即来,活现于他的笔下。先生善书擅画,笔秀而韵雅,但似乎少了一点明确的个性。我想也许是摆脱了自己的个性,心胸里才多了吸纳古贤百家特征的空间,也才能在笔下“百分之百”地再现古贤的墨妙。试想,一个面孔表现自己的人,怎么能乱真地修补古贤墨迹呢?郑先生的高祖芹父公,名箕,擅花卉,名蜚扬州。名印人吴熙载即是衰年向其学习绘事的,故有“晚学居士”的字号。郑先生有二女一子,惜皆未传其业。郑先生因患心肌梗塞,殁于1976年秋,享年八十。由笔者主持追悼会,出席者仅家属及至友十余人,悲凉气氛如今犹历历在目。2003年2月20日于豆庐

文章来源:韩天衡《砚边艺絮》,文汇出版社2024年版。(本文选段有删减)

- 版权声明 -上海韩天衡美术馆(微信号:上海韩天衡美术馆)发布的图文均为版权作品,仅供订阅用户阅读参考。其它网站、客户端、微信公号如需转载,请注明出处,并请勿对文章内容擅自修改。敬谢!