1976年11月,我当兵入伍,来到了西藏日喀则军分区教导队。3个月的新兵训练结束后,1977年4月初,分区挑选新兵上边防哨所,接替计划当年底要退役的部分老兵下山,我主动申请去了条件比较艰苦的“查果拉哨所”。

查果拉哨所位于喜马拉雅山北麓一个叫吉汝乡的境内,说是乡,其实只有3个小村庄,每个村庄几十户人家,全乡总人口不足百人,可见这里是多么荒凉。

“查果拉”藏语是“鲜花盛开的地方”,起了这么个好听的名称,听起来很美丽浪漫,让人向往。

其实这里海拔平均有5500多米,算全军最高的驻防点之一,高寒缺氧,含氧气量只有内地的35%,年平均气温在零下10摄氏度以下。

这里的天空看上去很蓝,好像伸手就可以“摸到天空”,但哨所的周边都是荒无人迹的戈壁,一年四季不是风沙就是雪花飘飞,山顶的积雪常年不化。

我初来到这儿,连续几个星期都是头晕眼花、心慌气短、一步三喘,后来慢慢便适应了这里艰苦的环境。

我们驻守这个哨所的主要任务,就是对珠峰地区进行警戒,同时担负对扎果拉、控扬米和西西拉三大山口的巡逻任务。

为什么要在这个如此艰苦的地方建哨所呢?后来在学习时才了解到:历史上,也就是从1904年6月开始,驻印度的英国军队,经常从这个哨所所处的山口侵入我国西藏,后来就在这个山口建了这个哨所,专门用来监视这一重要战略防御区域内的动态,防止印度入侵。

老兵班长尚自力,在这个哨所已经坚守了11年,他专门给我这个新兵讲述了哨所初建时的历史:

这个哨所建于部队条件艰苦的六十年代,当时部队缺乏大型施工机械,干什么全靠人力苦干。

第一任哨长是胡同德,在建点初期环境特别艰苦的条件下,他一边带领官兵巡逻执勤,在保证完成任务的前提下,一边组织官兵搭建简陋的房屋。他们凭着一颗红心、两口铁锅、三顶帐篷,在这号称“生命禁区的禁区”的高原之上安下了家。

当时哨所环境气温平均零下20多度严寒,他和哨所的战士们不顾寒冷,取土困难,硬是用铁锤一点一点挖冻土层,到远离哨所几十里的地方背土上山,打土坯,修建房屋。

哨所无法煮饭,他们饿了就啃点干粮,渴了就喝凉水,双手打满了血泡,仍然坚持干,经过几个月艰苦努力,终于在生命禁区,建起了第一栋简易宿舍。

胡同德老兵在哨所干了10余年,患有高原心脏病和风湿关节炎等疾病,长期吃药,最后组织上强制把他调到了低海拔部队工作,他说什么都不肯离开熟悉的哨位。

因为他对这个哨所太有感情,突然离开,感情上接受不了,后来他转业回到内地后不久就告别了人世,去了另外一个世界。

第一任查果拉老兵袁安成,复员回乡后,多少年来始终和查果位哨所保持书信往来,他说他这辈子都忘不了在哨所度过的日子,他怀念查果拉哨所,有时做梦还在哨所山上执勤,都是流着泪醒来。

他在信中这样描述建哨之初的生活:“那里风大雪大,常年冰雪不化、空气稀薄、环境恶劣。战士们住的是帐篷、睡的是地铺、吃的是夹生饭、喝的是冰化水,高原反应非常严重。五年里,我们没有吃过一次新鲜蔬菜和水果,没有看过一场电影,没有洗过一次澡。由于天气太冷,很多人的腿都被冻紫、冻肿、冻成残疾,甚至有的人不得不将冻坏的双腿锯掉……

哨所自1962年组建至今,一茬茬官兵凭借着“人定胜天”的信念,修工事、挖战壕,搞生产、建营房,克服了高寒缺氧、没水没电的诸多困难,在这个“生命禁区”扎下了根。

这里什么都缺,在离哨所四五公里外有条河,夏天我们就用分区专门给哨所做的皮囊,到河边去背水,来回一趟大约要十来公里;到了冬季,大雪封山,就全靠到哨所周围背冰雪来融化饮用。

由于这里高寒缺氧,紫外线又非常强烈,平时很少能吃上新鲜蔬菜,我和战友们都患有不同程度的高原性疾病,我们的指甲都凹陷而没有血丝,心室肥大,双颊黑红浮肿,还经常掉皮,太阳紫外线一照射,钻心的疼痛,嘴辱始终是干裂着的,吃饭都得小心翼翼,只要肚子不是感到很饿就不勉强往嘴里送食物,免得张嘴疼痛。

但战友们有苦不叫苦,有苦不怕苦,缺氧不缺精神,哨所组建以来,先后有10多名官兵长眠在这里。

在这值守了已经5年半的甘肃籍老兵赵久峰,只有小学文化程度,他却很有才气又很会思考,他创作了一首诗,又多次认真琢磨修改,战友们都认为写得好,于是就把这首诗用磨了尖头的铁丝,刻在哨所阵地的石壁上:“安家在雪山,脚踏云雾间,沙石击面痛,风雪刺骨寒,心为人民乐,愿作艰苦伴”。

他虽然文化程度不高,但能作出这么朗朗上口的好诗,源于他对查果拉哨所深厚的感情。

我们这里有个来哨所已2年半的四川籍战士叫曾友明,他高原反应严重,脸色红肿,常流鼻血,吃不下饭,睡不好觉,常胸口发闷,喘不过气来。

战友们多次要送他下山治疗,他说:“我是来戍边的,不是来住院的。如果连这点高原反应也克服不了,还算什么边防军人?”

每年大雪封山前,我们都要组织对喜马拉雅雪山口界碑进行不定期巡逻,每个山口海拔都在5500米以上,一路上爬冰卧雪、蹚冰河、过险滩,随时都可能面临着生死的考验。

1979年7月底,军分区命令我们哨所连队巡查海拔5700米的曲嘎拉,连长朱旭出差归队刚两天,而且长期患有胃病,我们让他先休息,让副连长张栓全带着我们去,但他坚持自己要亲自带队去。

途中,雨夹着雪花直泻下来,我们衣服都淋湿了,刚被体温暖干,又被一阵阵雨雪打湿。

空气越来越稀薄,积雪越来越厚,挪一步都要花费很大的力气,战士们都气喘吁吁,累得喘不过气来。

由于在积雪里长时间跋涉,体力消耗过大,朱连长的胃病又发作了。为尽快到达指定位置,他忍着剧烈的胃痛折磨,双手抱着肚子,用双腿犁出一条深深的雪沟,硬是靠坚强的毅志才到达了曲嗄拉地域……

1980年春节期间,哨所接到上级急电,要求立即疏通通往哨位的一条道路,苏家印排长立刻带领我和其他6名战士出发。

连续下雪3天3夜,到处一片白雪皑皑,我们深一脚浅一脚地赶到了距离哨所十多公里的那条道路,一直干到晚上9点多才疏通了道路,决定返回时,结果又下起了暴雪,此时我们又累又饿,已经没有多少力气踏着半米厚的雪返回了。

苏排长就叫两名体力好点的韩志庚、王明贵先行去哨所报告,希望连队派人并带些水和食物来救援。在茫茫雪地里,2名战士迷失了方向,走了几圈又转了回来,韩志庚鞋子走破了,脚被冰块花破直流血,出现头晕脑胀现象。

苏排长马上把韩志庚抱在腿上坐着,脱下自己穿的皮大衣盖在韩志庚身上。

我们在雪地里待了半夜,干粮早吃完了,只有等待部队前来救援。最后连队看我们迟迟未归队,赶紧派人来救援,结果我们6人全部冻伤,3人住院治疗,两人锯去了脚,韩志庚两只脚都被截肢了。

1983年9月,苏排长刚从边境巡逻线上休假,回到他的家乡甘肃岷县才8天,从高海拔的哨所到低海拔地区,由于心脏受着低海拔的气波冲击而突发严重的肺气肿。

他家住在山区,根本来不及送县上医院抢救,而暴卒于乡土,丟下了未满两岁的幼儿,半个多月,消息才传到哨所,我们都非常悲痛。

副连长肖书贵,他从军校毕业后,就分配到查果拉哨所干了5年多。1985年10月,因积劳成疾,一天深夜两点多,他肝部疼痛难忍,好不容易熬到天亮,他病情越来越严重。

大雪封山,连长组织我们6名战士,用担架轮流暂换,用了4个多小时才把他抬到营里,营里派车把他送到日喀则某陆军医院治疗,经医生诊断为肝癌晚期,急需转送到内地治疗。

部队及时把他送到了成都军区总医院住院。通过一段时间的治疗,病情不见好转,身体一天一天消瘦,一米七三的个子,体重只有70来斤。

他自知时日不多,便想在生命最后时间里,向部队领导提出想回查果拉哨所看看。部队满足他的要求,安排几名战士轮流背他上山,他坚决不同意,靠着坚强的毅力,在战士们搀扶下,他终于又登上了查果拉哨所。后来他回到内地两个多月后就去世了……

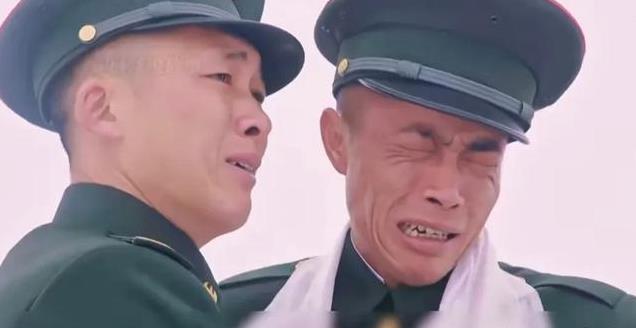

1988年9月,老兵班长赵显贵即将离开在这里值守了9年的查果拉哨所和朝夕相处的战友们,他内心非常不舍,也许“查果拉”这三个字,他一辈子也不会忘记。

第二天一大早,赵班长向哨所告别,敬了最后一次军礼。

这时他抬起微微颤抖的右手,不等敬礼的姿势定位,他早已泪流满面,早先想好告别的话,却嘴辱打颤,一句也说不出来,只顾楞着神看向远方云雾缭绕的群山,任凭眼泪顺着黝黑的面颊往下淌!

他可能在想,日后也许再也不能回到这个一辈子都会让他魂牵梦萦的查果拉哨所来了,当真的要永远离开和它告别时,心里的这种难分难舍的滋味,只有他自己能体会到。

他在这里整整值守了9年,他天天守卫着哨所,哨所陪伴着他,度过日日夜夜,走过这缺失四季分明的春夏秋冬。

在这里见不到一草一木,看不到天上飞过的一只鸟,但他对这里的石头却深怀感情。

他扶摸着哨所的墙壁,感慨万千,也许这一别,以后到了人生的终点,到了老死前,再也不会相见……

最后一次拥抱了曾经并肩作战的战友们,对他而言,那些不能陪伴家人的日子都是和这群可爱的战友们一起度过,虽有遗憾,却也自豪!

他说:“感觉母亲老得很快,身体一年不如一年,我也该回去了,特别愧疚,因为9年来我只回过家2次,其中一次还是父亲病逝了,那次当我赶回家时,父亲已经去世一个多星期了。天热,父亲的遗体不能再等我下葬,等我回到家,也只有爬在父亲的坟头上痛哭。”赵显贵泪眼朦胧地说。

在战友们不舍的目光下,老兵班长赵显贵带着9年对查果拉哨所的依恋和回忆,哭着一步一回头地离开了哨所,开启了他人生的下一段旅程。

……………………………………

1990年8月,我已经在查果拉哨所值守了13年,因患肺气肿,此前又经过3次住院治疗,但身体时好时坏,仍不见完全好转。

军分区领导关心我这个长年在查果拉高原服役的老兵,最后强制性让我下山,调往日喀则后勤营房部门,专门负责烧锅炉,给分区机关和直属队供开水和暖气,干些力尽能及的工作,边工作、边治疗肺气肿病。

但我时常常想起查果拉哨所,怀念曾在一起战斗工作过的一茬茬亲爱的战友们……

(图片均来自网络,如有侵权,联系删除)

参考书目:个人文集《当兵到了天边边》