最近看到一个问题,“古代皇帝常常因门阀政治而困扰,为什么不直接杀了门阀全家呢?”,觉得很有意思,特来回答下。

庸医只会头痛医头,脚痛医脚,良医则会根据病症深入病理,寻找病源,最终治标治本。

要想根治门阀政治,得寻根究底探寻门阀形成的原因,把形成原因根治了,自然就会清除门阀政治。

秦朝建立前,七国实行的是贵族政治,由贵族治国,贵族世袭,他们就是最早的门阀。

自秦始皇完成灭六国,实现大一统,贵族政治就瓦解。

秦始皇废除分封行郡县,全国官员由中央统一任免,废除官位世袭,也断绝了贵族再把持政治的源头。

秦始皇的制度设计,是在全国只保留赢姓皇族嫡系大宗这一个贵族,也就一个门阀,由他来行使集权专制,期望能传至万世。

这是第一次消灭门阀的改革。

消灭贵族门阀,也算是秦始皇的一大历史贡献。

但秦朝草创之初,在时机不成熟的情况下实行大破大立,导致二世而亡。

刘邦立国后,不得不借鉴秦亡的教训,向贵族势力妥协,搞了个分封和郡县并行的郡国制,结果就酿成了七国之乱。

再之后汉武帝努力限制皇室贵族,终于再一次禁绝了贵族政治。

汉武帝为了避免贵族政治的复辟,开始革新人才选拔机制,选举官员不再看出身,而是看德行。

察举制就应运而生。

汉武帝命全国各郡都要推荐孝廉,这个人才必须有孝行,有廉绩。孝廉不用看出身,只要能够做到孝且廉即可。

各地被举荐的孝廉,汇集到中央后,还要参加二次考核,考核通过方能授官。如果发现滥举,则推荐人和被荐人都要受到处罚。

察举制开始把官禄向底层开放,这是对贵族政治复辟的最好的限制武器。

察举制在一开始有合理性和优越性,但时间久了,察举制的弊端也就显现出来。

察举制一开始是为了限制世家贵族的,结果发展到后来,却变成了门阀世家的催化剂。

因为能被举为孝廉的总是地方垄断财富、知识的那帮人,他们成为官员后,继续察举的仍旧是这帮人。

像曹操,“始举孝廉”,他能当孝廉因为他爹和他爷爷都在朝廷位居高位。

任何一个制度,只要不适时改进,最终都会成为弊政。

东汉末,通过察举制崛起的世家大族林立,像汝南袁氏,四世三公,门生故吏遍天下。

董卓之乱时,诛杀了洛阳里的所有袁氏,但却杀不尽在全国各地开枝散叶的袁氏。

汉朝灭亡后,三国时期曹魏名臣陈群有鉴于察举制选拔人才已经僵化失效,无法再选拔优秀的人才,故而在察举制基础上创制了“九品官人法”,即是九品中正制。

九品中正制也叫荐举制,由朝廷在各地任命中正官,将人才划分为九等,由中正官对人才进行评级选拔,从而择优任命官员。

九品中正制比察举制优秀的地方,是对人才选拔制定了更细的标准,不像察举制一样,只有孝和廉的标准,有了标准就能有所依归,选拔人才就会相对公平。

但这个制度也只是适用于三国争雄时期,年深日久,这个制度也就变得弊大于利。

因为是荐举,地方大族垄断了官位,魏晋门阀世家由此生成。

魏晋南北朝长达三百年的乱世,基本上是这些世家大族在主导政治,阶级的划分泾渭分明,阶级已经完全固化。

隋朝建立后,隋文帝杨坚有感于世家大族对其集权的掣肘,就想办法削弱世家大族的实力,所以科举制便应运而生。

科举制是通过分科考试的方式选拔人才,不论出身,无需推荐,都可报名考试,这是再一次对底层放开了上升通道。

这才实现了“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。

隋朝和秦朝的情形相似,都是大乱之后的大一统,改革措施无不大破大立,结果也导致二世而亡。

唐朝建立后,有感于旧势力的强大,不得不对门阀士族妥协,科举制虽然仍旧实行,但被世家大族把持,名为科举,实为荐举。

况且世家大族垄断了知识资源,在考场上更有优势,他们的地位不可撼动。

李世民登基后,就想抑制门阀士族,他修氏族志,就是想削弱崔卢王郑这些传统豪门,只可惜效果不大。他的重臣房玄龄和李世勣还是上赶着和世族联姻。

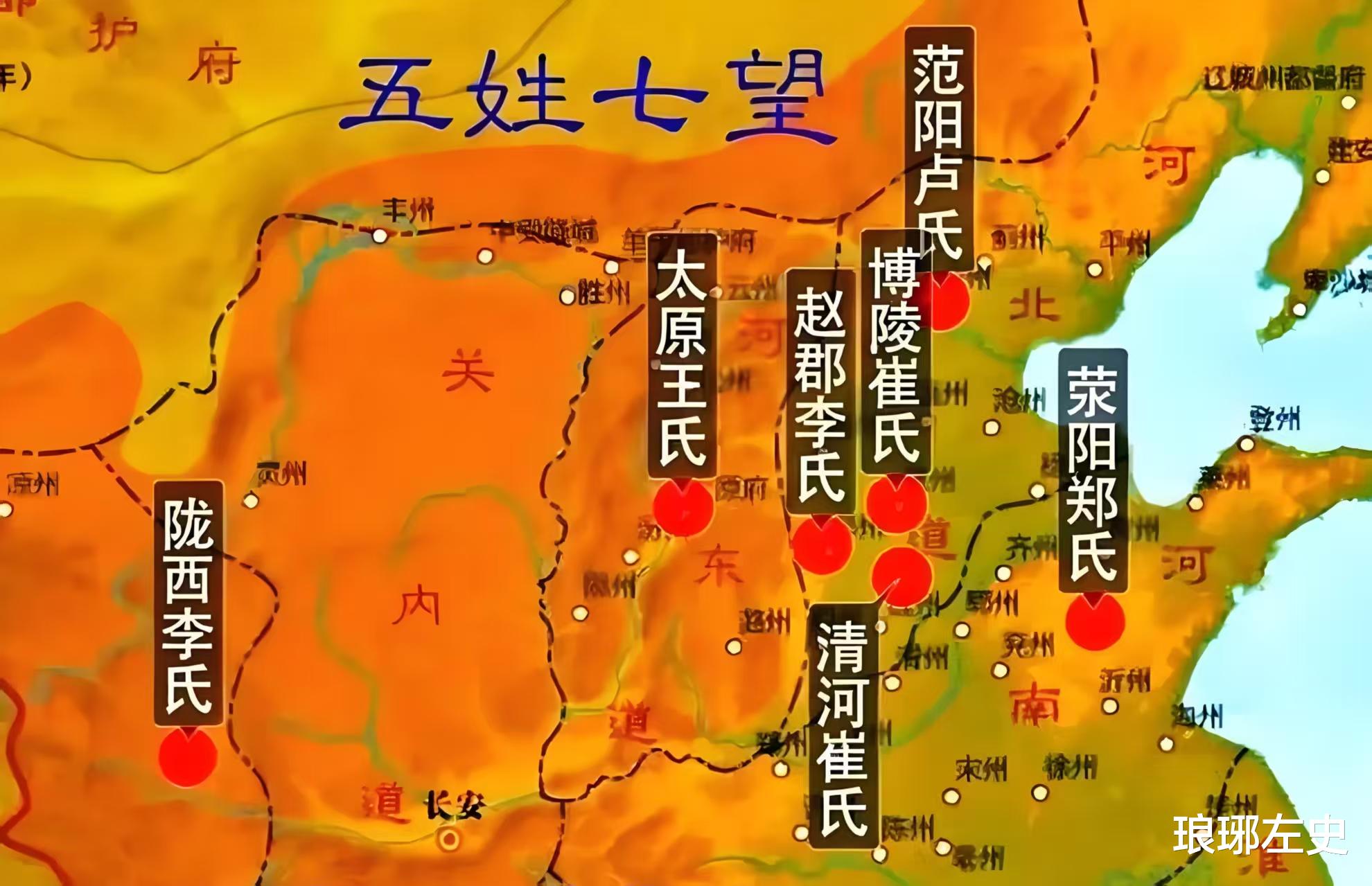

唐朝的五姓七望,是时人羡慕的门阀大族,凭借着姓氏就可以横行无忌,就像现在的美国绿卡一样。

终唐一代,都没能解决门阀世族对上层政治的垄断,隋文帝创制的科举制这个“灵丹妙药”因为缺少有效的制度保障,没有发挥应有的效力。

不但没发挥效力,反而成为门阀世族继续垄断资源的工具,真可谓适得其反。

一个好制度,如果没有配套的制度保障,还有可能成为坏制度。

直到黄巢横空出世,对世家大族无差别的物理消灭,才让门阀士族元气大伤。批判的武器(科举制)比不上武器的批判(黄巢),当一个不合理的事物长期存在又不能有效解决的时候,最终只能付诸于暴力。

如果秦始皇的废分封行郡县是对贵族政治的第一次格命,那么黄巢屠杀世家大族就是对门阀政治的第二次格命。

直到宋朝建立,对科举制进行革新,加了制度保障,才理论上根绝了门阀政治的土壤。

宋朝的科举制算是真正给了底层大众一个上升通道,门阀把持科举的问题解决了,由朝廷牢牢掌握,武后时期实行的“糊名制度”,开始严格贯彻,科举选拔人才开始“公平”起来。

宋元明清四朝,基本上都实行科举制(其中元朝有例外选官方式),科举制也越来越规范。

还是那个问题,一个制度的出现总是因时而生,因事而生,它都有保质期,没有万年都适用的制度。任何制度都要“与时俱进”,制度要适当修改适应新时代。

科举制经过上千年的发展,到了清末已经完全不再适用,他也渐渐被官绅地主阶层垄断,底层人还是摸不到科举制的门槛。

因为知识跟财富、权力一样,也能被垄断。所谓的“一门三进士父子双探花”即是表征。

在宋明清三代,能够读书科考的都是有钱阶层,因为读书科考很费钱。

买书要钱,拜师要钱,甚至进省城赶考也要钱,没有一个农户家庭能够负担的起一个成年劳力每日不事生产的同时还要消耗家里的绝大部分财产。

久而久之,只有官绅地主阶层才能负担得起科考,他们便垄断了科举,也渐渐形成了一个个小门阀。

这些门阀虽不至于像唐朝的五姓七望的大门阀一样显赫,但在升斗小民眼里,也已经是无法逾越的高峰。

到底如何解决这个门阀问题?

历史曾给出过多个方案,郡县制(废除官员世袭,中央任免官员)、察举制、荐举制、科举制,这些方案是连贯的,每一次更新都像是为选官制度打个补丁,但随着时间的推移,这些方案都没能治标治本。

可以肯定的是,杀光门阀全家这种操作肯定不现实,在杀光门阀之前,皇帝就已经被换掉了。

门阀是权力和财富的外衣,它有天然的“集聚”属性,任何限制它的措施只能有效一时,不能有效一世。

所以,不管站在谁的角度,对门阀政治没有最优解。

说句题外话,就是到现在,高考和公务员考试已经无比公平公正,但小县城中却有形成“门阀纽带”的迹象,这是为何?

即使考试做到了公平公正,信息差总还是存在,这些地方“小门阀”掌握了特殊的信息渠道,让考公成为他们第一选择,他们的子女报考大学会选择便于考公的专业,而普通百姓却没有这方面的意识,好不容易从农村考出去的大学生纷纷进入生化环材四大天坑。

门阀就是历史的幽灵,始终在暗处游荡,一旦找到机会就会死灰复燃。