文|熊玲历史

编辑|熊玲历史

每当翻开《三国演义》,总有一个地名像暗夜中的烽火般频繁闪烁——在赤壁战船的火光里,在诸葛亮摇动的羽扇下,在关羽横刀立马的城门前。这座被魏蜀吴三方反复争夺的城池,承载着太多惊心动魄的权谋较量。当我们凝视地图上那个标注着"荆州"的坐标时,可曾想过,这片土地究竟隐藏着怎样的战略密码?

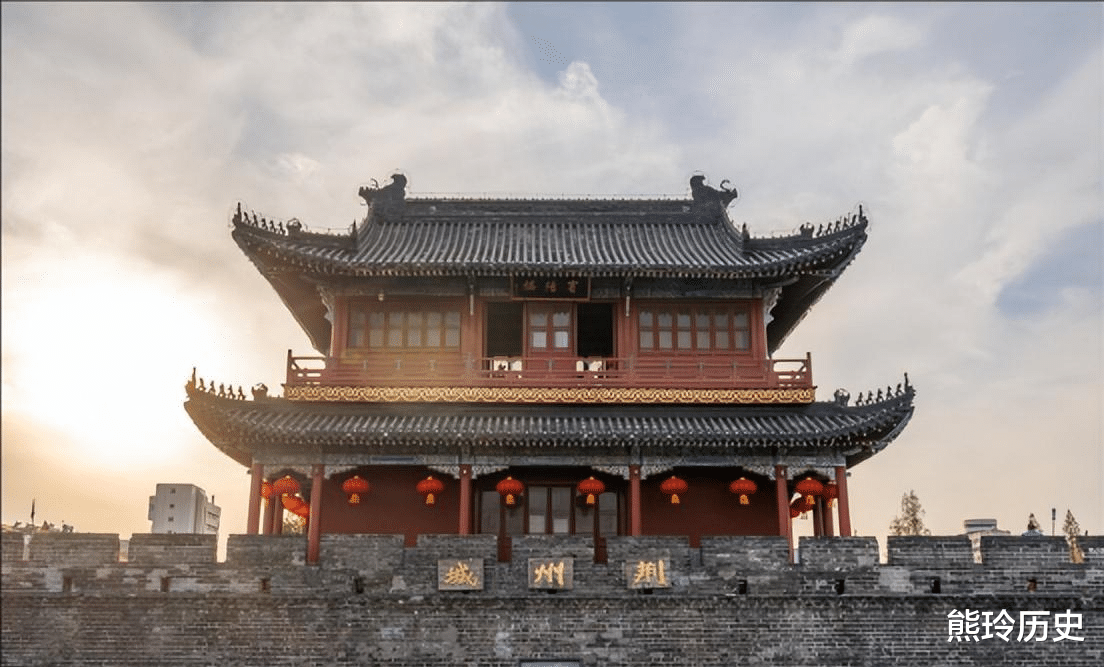

现代湖北的荆州城与三国时期的荆州绝非同一概念。就像"江南"二字在不同朝代所指不同,汉末的荆州覆盖着今日两湖大地与豫南沃土。这片广达13万平方公里的疆域,在东汉十三州版图上犹如一把横卧长江的青铜剑,剑锋直指中原。当我们驱车穿越武汉长江大桥,脚下正是当年周瑜操练水军的江夏郡;漫步襄阳古城墙时,脚下的每一块青砖都浸染过诸葛亮与司马懿的智谋交锋。

曹操凝视沙盘时,必定反复摩挲着荆州的位置。这位北方霸主太清楚:拿下荆州,就能将长江天险化为自家后院的护城河。建安十三年的赤壁大火,烧毁的不仅是连环战船,更焚尽了曹操顺江而下、一统江南的雄心。而当关羽水淹七军威震华夏时,曹操连夜商议迁都的慌乱,正是源于对荆州战略价值的清醒认知。

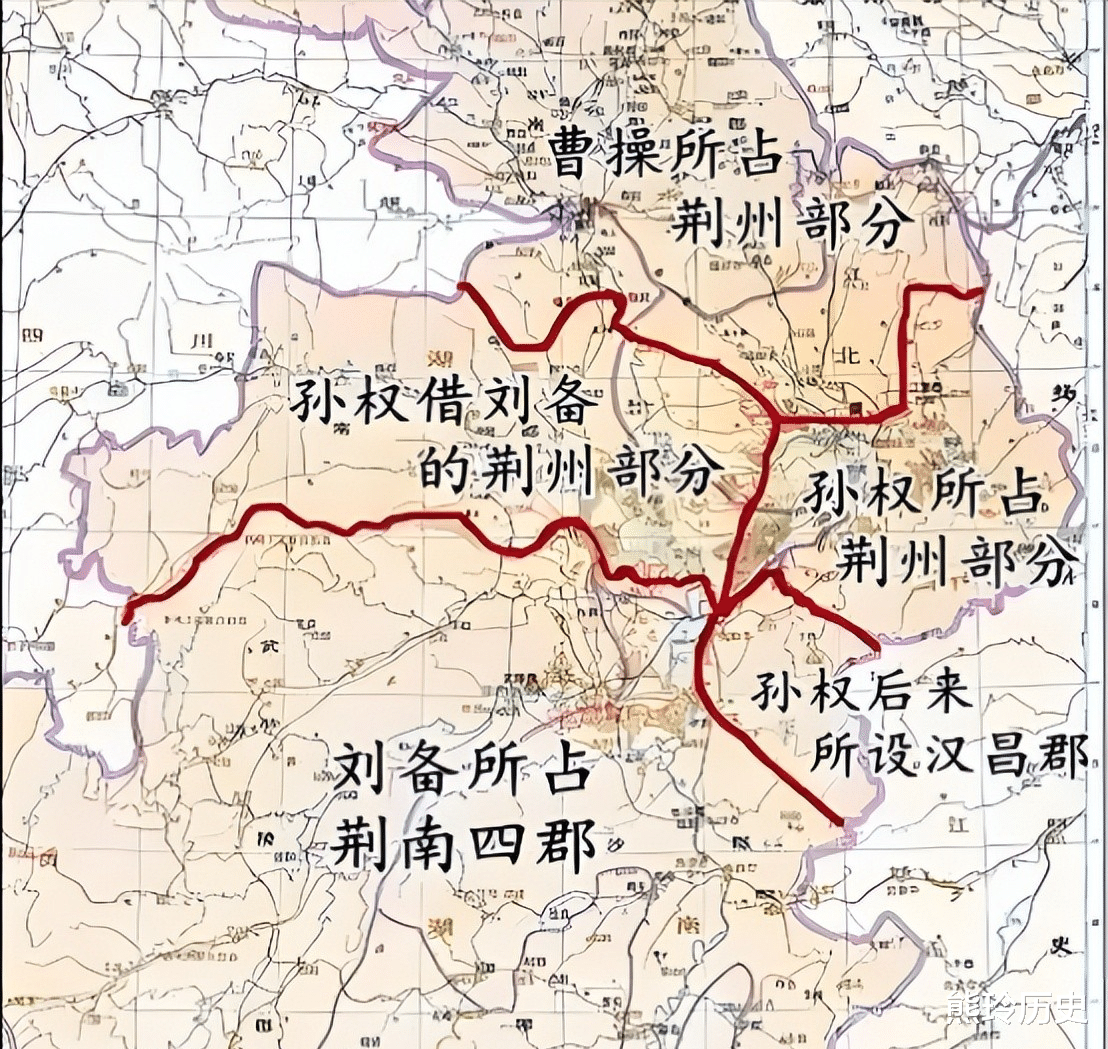

对刘备集团而言,荆州更像是一柄双刃剑。诸葛亮在草庐中展开的《隆中对》,将荆州定位为北伐中原的战略跳板。可当关羽镇守的荆州五郡像楔子般钉在长江中游时,这个"借而不还"的烫手山芋,早已在孙权的卧榻旁埋下隐患。建安二十四年的烽火狼烟中,吕蒙白衣渡江不仅夺去了蜀汉的东大门,更斩断了诸葛亮两路北伐的战略构想——自此,蜀军只能在秦岭的崇山峻岭间艰难跋涉。

东吴君臣对荆州的执念,在孙权布满血丝的眼中看得真切。这个盘踞江东的政权太明白:失去荆州,就等于向敌人敞开长江防线的大门。当鲁肃建议"竟长江所极,据而有之"时,他描绘的不仅是地理屏障,更是东吴存续的生命线。赤壁战后二十年里,孙权先后七次调整对荆州的战略,从联刘抗曹到白衣渡江,每一次抉择都关乎国运兴衰。

当我们用现代卫星地图俯瞰这片土地,仍能感受到它穿越千年的战略张力。长江与汉水在此交汇形成的十字水网,至今仍是南北交通的黄金水道。南阳盆地与江汉平原构成的T型走廊,既是古代北人南迁的必经之路,也是南方政权北伐中原的最佳跳板。这种得天独厚的地理禀赋,让荆州成为决定天下归属的"中原锁钥"。

历史总是充满遗憾的辩证法。诸葛亮终其一生未能实现"跨有荆益"的蓝图,孙权拼尽全力也未能完全掌控长江防线,曹操至死都在为赤壁之败耿耿于怀。当我们站在江陵古城墙下,仿佛还能听见三国英豪们的叹息在砖石间回响——这座牵动天下棋局的城池,最终竟成为三方都无法完全驾驭的烈马。或许,正是这种无法被独占的战略价值,才让荆州在三国史册上留下了最浓墨重彩的篇章。