1979 年对越自卫反击战结束后,越南方面并未收敛,反而变本加厉,他们趁中国军队回撤,迅速占领了中越边境上诸多重要的山头和骑线点,老山便是其中之一。

老山位于云南省文山州麻栗坡县城以南约 25 公里处,处于中越边境口岸船头镇西南 5 公里的中越边界骑线点靠越南一侧 ,海拔 1422.2 米,是中越边界 12 号至 14 号界碑之间的最高点。

其战略地位极其重要,向北可通视中国境内纵深 25 公里的广大地区,向南能俯瞰越南老寨、清水以南至河江省会 27 公里地区,向东可封锁中国麻栗坡县至越南河江省的主要通道、口岸,向西可监视 12 号界碑以西至扣林山边境诸要点。

此后,越军依托老山的复杂地形,修筑了大量坚固的防御工事,包括坑道、堑壕、掩体、藏兵洞,还设置了多道铁丝网、陷阱和防步兵壕,在阵地 400 至 600 米及 50 至 100 米的我方地段,设有警戒雷场和宽正面、大密度的混合雷场,并配以强大的火力控制大纵深。

他们凭借这些工事,频繁向中国境内进行炮击,开枪杀害中国军民。

据 1984 年新华社报道,5 年来,越军不断向中国境内农场、村寨、学校开枪开炮,发射各种枪弹 4 万余发,打死打伤中国边境军民 235 人,致使边民被迫离开家园,穴居岩洞,31793 亩土地难以耕种和管理,数十万亩橡胶无法收割,52 所学校被迫停课 。

在这样的背景下,为了捍卫国家主权和领土完整,保护边境人民的生命财产安全,1984 年,我军决定对老山地区的越军实施大规模的收复作战行动,一时间,老山前线战云密布,大战一触即发。

在这场即将到来的激烈战斗中,各个参战部队都在紧锣密鼓地进行战前准备。

然而,就在全团上下士气高昂,众多指战员纷纷踊跃请战,写下决心书,渴望在战场上杀敌立功、保家卫国之时,238 团却出现了令人震惊的一幕:四个营长竟然全部提出转业申请 。

要知道,营长作为基层部队的重要指挥官,在即将奔赴战场的关键时刻集体要求转业,这不仅严重影响部队的作战部署和指挥体系,更对战士们的士气产生了巨大的冲击。

大家纷纷猜测,究竟是什么原因让他们在这个时候做出这样的决定?对此,该团的领导又是怎么处理的呢?

一、营长们的突然转业

一、营长们的突然转业这四位营长在提出转业申请时,各自给出了看似合理的理由。

第一位营长称自己家庭困难,父母年事已高,身体状况不佳,需要有人在身边照顾,孩子也正处于升学的关键时期,他希望能在这个时候陪伴家人,尽到为人子、为人父的责任。

第二位营长表示,自己一直对商业领域有着浓厚的兴趣,在部队服役多年,已经到了一定的年龄,觉得自己的职业发展遇到了瓶颈,希望能够趁着年轻,转业到地方去闯荡一番,实现自己的商业梦想,为自己和家人创造更好的生活条件 。

第三位营长则以身体原因作为转业的理由,他说自己在长期的军事训练和任务执行中,落下了不少伤病,随着年龄的增长,身体状况越来越差,已经无法适应高强度的军事工作,担心继续留在部队会影响到部队的正常作战任务,也不利于自己的身体健康恢复 。

第四位营长则强调自己的职业规划与军队发展方向出现了偏差,他认为自己在部队中已经无法发挥出最大的价值,希望能够找到一个更适合自己发展的平台,实现自己的人生目标 。

然而,这些理由的背后,是否真的仅仅像他们所表述的那样单纯呢?

在当时即将奔赴战场的背景下,战争意味着生死考验,每一位参战的军人都面临着巨大的生命威胁,可能会在战场上受伤甚至牺牲。

或许,在这四位营长的内心深处,对战争的恐惧才是他们想要转业的真正原因。他们害怕面对生死,害怕自己在战争中失去生命或者落下终身残疾,从而无法享受未来的生活,无法照顾家人。

同时,对自身利益的考量也可能在他们的决策中起到了重要作用。在军队中,参战虽然可能带来荣誉和战功,但也伴随着巨大的风险。而转业到地方,虽然放弃了在军队中晋升的机会,但却可以避免战争的危险,获得相对稳定的生活。他们可能认为,与其在战场上冒着生命危险去争取不确定的未来,不如回到地方,寻找一份安稳的工作,享受平淡的生活。

这种对死亡的恐惧和对个人利益的看重,让他们在关键时刻选择了逃避,放弃了军人的职责和使命 。

在这即将奔赴战场的关键时刻,四位营长的转业请求让团长蒋国良顿时怒不可遏,他将手中的搪瓷缸重重地砸在作战地图上,大声斥责道:“淮海战役时,老团长断着三根肋骨还在冲锋陷阵,为了革命事业不惜牺牲自己的生命。现在要打仗了,你们却在这里跟组织讨价还价,贪生怕死,你们对得起军人的称号吗?对得起牺牲的先烈吗?”

面对四个营长坚持转业的请求,团党委紧急召开会议,商讨应对之策。

在会议上,团领导们一致认为,这四位营长的行为是绝对不能被容忍的。

他们的临阵畏战,不仅损害了部队的荣誉,也给其他战士们带来了极其恶劣的影响。

如果不严肃处理此事,将会严重动摇部队的军心,削弱部队的战斗力 。

经过激烈的讨论,团党委最终决定批准四位营长的转业申请,让他们离开部队。同时,为了严肃军纪,对他们的行为进行了通报批评,以儆效尤 。

然而,营长们的离去,留下了四个重要的岗位空缺,这给部队的作战部署带来了巨大的挑战。

营长作为基层部队的核心指挥官,他们的指挥能力和战斗经验对于部队的作战至关重要。

在这紧急关头,如何快速找到合适的人选来填补这些空缺,成为了团领导们面临的首要问题 。

二、大胆启用新人

二、大胆启用新人在这关键时刻,27 军老军长的儿子,时任 238 团副团长王镇疆挺身而出,他向团党委提出了一个大胆的建议:启用新人。

他认为,虽然这些新人没有丰富的实战经验,但他们年轻有活力,充满了斗志和激情,而且具备扎实的军事理论知识和专业技能。

在战争中,经验固然重要,但勇气和决心同样不可或缺。这些新人渴望在战场上证明自己,他们会以更加饱满的热情和无畏的勇气投入到战斗中 。

王镇疆的建议得到了团党委的高度认可。

团党委经过慎重考虑,决定采纳他的建议,大胆启用一批新人担任营长职务。

作训参谋朱德民,凭借着全军参谋比武第一名的优异成绩,被任命为 3 营营长。

他在平时的工作中,就展现出了出色的军事素养和敏锐的洞察力,对各种战术和作战方案都有着深入的研究和理解 。

原炮兵 14 师的杨平,担任 1 营营长,他在炮兵领域有着丰富的经验和专业知识,对炮兵的运用和指挥有着独特的见解 。

而 2 营长的职位,则由本营的连长刘洋生担任,刘洋生在连队中表现出色,他熟悉部队的情况,有着较强的组织能力和领导能力,深受战士们的信任和拥护 。

这些新人的平均年龄只有 27.6 岁,他们年轻而富有朝气,充满了对未来的憧憬和期待。

然而,他们也知道自己即将面临的,是残酷的战争考验,在接到任命的那一刻,他们深知自己肩负的责任重大,他们不仅没有丝毫的犹豫和退缩,反而坚定地表示,一定会不负重托,带领战士们奋勇杀敌,捍卫国家的尊严和领土完整 !

在战场上,他们用实际行动证明了自己的能力和价值,展现了年轻军官的担当与热血 !

三、浴血奋战

三、浴血奋战1987 年 4 月 12 日凌晨,寒意仍未消散,新任 1 营长杨平早早便来到了八里河东山 11 号阵地。

这里是他的战场,也是他守护祖国的前沿。

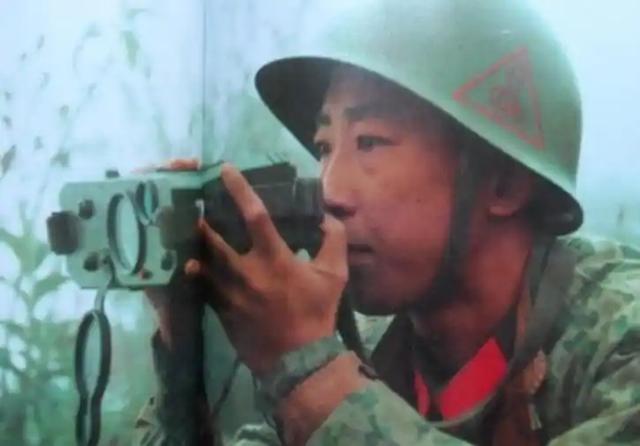

他裹着湿透的军大衣,手持望远镜,密切关注着越军 59 号阵地的一举一动。

越军的探照灯不时扫过,如同毒蛇信子般闪烁,试图窥探我军的部署 。

杨平深知,自 238 团进入战场的那一刻起,越军的小规模骚扰和偷袭就从未停止,今天也不会例外。

果然,没过多久,越军就发起了进攻,一群越军士兵猫着腰,小心翼翼地向我军阵地逼近。杨平冷静地观察着敌人的动向,待敌人进入有效射程后,他果断下令:“开火!”

顿时,阵地上枪声大作,手榴弹的爆炸声接连响起,战士们奋勇还击,与敌人展开了激烈的战斗。

杨平穿梭在战壕中,指挥着战士们调整火力,他的声音坚定而有力,给战士们带来了极大的鼓舞。

在他的指挥下,全营战士紧密配合,一次次击退敌人的进攻。

这一天,全营消耗手榴弹 800 余枚,成功击退敌人 7 次班排级进攻。

杨平的出色指挥,不仅展现了他卓越的军事才能,更让战士们对他充满了信任和敬佩。在后续的战斗中,他不断总结经验,根据战场形势灵活调整战术,带领 1 营战士在老山战场上立下了赫赫战功 。

在老山战场的复杂环境中,2 营长刘洋生也展现出了非凡的创新思维和果敢行动。

他深知传统的迫击炮战术在山地作战中存在一定的局限性,经过深思熟虑和反复观察战场形势,他做出了一个大胆的决定:将 60mm 迫击炮阵地前推 500 米 。

这一举措违反了常规的炮兵规范,在当时引起了不小的争议。

但刘洋生坚信自己的判断,他认为这样可以更近距离地打击敌人,提高炮火的准确性和杀伤力。

雨季来临,老山地区雾气弥漫,这给了越军特工队可乘之机。

他们利用浓雾的掩护,试图渗透到我军阵地。

然而,他们万万没有想到,刘洋生的迫击炮阵地已经严阵以待 。

当越军特工队进入射程后,刘洋生果断下令开炮,抵近直射的炮火如同一把把利刃,瞬间撕开了敌人的防线,越军被打得措手不及,阵地上顿时一片混乱。

这一战,炮火将 34 名敌人永远留在了雷场,有力地打击了越军的嚣张气焰 。

刘洋生的战术创新取得了显著成效,不仅为 2 营的防御作战提供了有力支持,也为其他部队提供了宝贵的经验借鉴,他的名字也因此在老山战场上声名远扬,从此,越军再也不敢轻易在浓雾天气下进行渗透行动,刘洋生营长的这一创造性战术,成功地捍卫了我军阵地的安全 。

3 营营长朱德民,也充分发挥自己在参谋工作中积累的丰富知识和敏锐洞察力,精心研究越军的作战特点和防御工事,制定出了一系列灵活多变的作战策略。

在一次战斗中,他带领部队奉命攻打一个被越军重兵把守的高地。

这个高地地势险要,越军在上面构筑了坚固的防御工事,配备了大量的火力点,形成了严密的火力网。

朱德民深知,正面强攻必然会造成重大伤亡,于是他决定采取迂回包抄的战术。

他亲自带领一支小分队,沿着一条隐蔽的山路,悄悄绕到了高地的后方。

在敌人毫无防备的情况下,突然发起攻击。越军被这突如其来的攻击打得措手不及,阵脚大乱。

与此同时,正面的部队也趁机发起冲锋,前后夹击,迅速突破了越军的防线,成功攻占了高地 。

在战斗中,朱德民始终身先士卒,冲在最前面,鼓舞着战士们的士气。

面对敌人的猛烈火力,他毫不畏惧,冷静地指挥战士们寻找掩体,利用地形优势,巧妙地躲避敌人的攻击,同时组织反击。在他的带领下,3 营在多次战斗中都取得了辉煌的战绩,成为了令越军闻风丧胆的一支劲旅 。

总结:

总结:军人,从穿上军装的那一刻起,就肩负着保家卫国的神圣使命 。

他们的每一个行动,都关系着国家的安危和人民的幸福 。在战争面前,个人的利益和安危显得如此渺小,只有将国家和人民的利益放在首位,才能无愧于军人的称号 。

那些在关键时刻选择退缩的人,不仅违背了军人的誓言,也辜负了国家和人民的信任 。

他们的行为,让我们更加深刻地认识到,军人的责任与担当,是一种无私的奉献,是一种无畏的勇气,是一种为了国家和人民不惜牺牲一切的精神 。

回顾老山战役,我们不禁为那些年轻的生命感到惋惜,他们本应拥有美好的青春,却在战火中绽放出最壮烈的光芒;

我们也为那些英勇的战士感到骄傲,他们用血肉之躯筑起了坚固的防线,捍卫了祖国的尊严和人民的安宁 。

他们的故事让我们深刻认识到,战争是残酷的,它会给人类带来巨大的伤痛和损失,但在国家和民族面临危机的时刻,总有一些人会挺身而出,为了和平与正义,不惜牺牲自己的一切 !