在历史的长河中,总有一些时刻如璀璨星辰般闪耀,而毛主席晚年的那一系列决策,无疑是其中最为耀眼的存在。你是否想过,在那个风云变幻、局势复杂的时代,毛主席晚年最了不起的决定究竟是什么?是提拔将领,还是重用新人?其实,这些虽重要,但都比不上他临终前的那一次“关键落子”。这一着,如同神来之笔,选中了邓小平,为中国选了一条谁也没想到的路,直接改写了后来数十年的国运。

1976年的中国,正处于一个风雨飘摇的特殊时期。彼时,毛主席的身体已极度衰弱,但这位一生都在为中国谋出路的伟大领袖,即便在生命的最后时刻,仍在为中国的未来殚精竭虑。当时的中国,刚经历了十年特殊时期,这一时期的动荡给国家和人民带来了巨大的创伤。经济上,基本处于停滞状态,工厂停工、农业减产,老百姓的生活陷入了困境,饭碗里装的多是“政治口号”,而非实实在在的粮食。国际上,形势同样严峻,苏联在边境虎视眈眈,给我国带来了极大的军事压力,而美国与我国尚未建交,中国在国际舞台上孤立无援,仿佛置身于一片迷雾之中,亟需寻找到突破困境的方法。

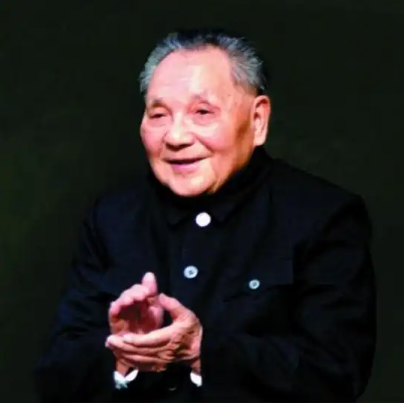

就在这样的艰难背景下,毛主席做出了一个看似低调却影响深远的决定——将邓小平重新纳入核心领导层。说起邓小平,这位伟大的无产阶级革命家,在历史上有着诸多传奇经历。他曾是党内的杰出领导人之一,为国家的发展做出过重要贡献。然而,在历史的风云变幻中,邓小平也曾遭到“打倒”。但毛主席独具慧眼,深知邓小平的务实作风和战略眼光。早在1969年,毛主席就高瞻远瞩地安排邓小平到江西“蹲点”。这一安排,有着深远的意义。一方面,是对邓小平的保护,让他暂避局势的风波,得以在相对安全的环境中生存下来;另一方面,也是让邓小平深入基层、了解国情。江西这片土地,有着丰富的革命历史和深厚的群众基础。在江西的日子里,邓小平与当地的百姓一同劳动、生活,亲身感受着百姓的疾苦,了解国家的实际状况。这段经历,让邓小平更加深刻地认识到中国的发展需要脚踏实地,从实际出发。

1973年,在毛主席的亲自安排下,邓小平重新复出。毛主席当时直言:“人才难得。”这一评价,犹如一道闪电,打破了当时沉闷的政治氛围,为后来的改革开放埋下了伏笔。当时的中国,正需要这样一位有担当、有智慧的领导人,带领中国走出困境,走向繁荣富强。

那么,毛主席的这一决策究竟牛在哪里呢?这其中一个重要原因就是“破局”。

上世纪七十年代,中国困在“阶级斗争为纲”的漩涡中,经济几乎停滞不前。在这个关键的时刻,毛主席晚年提出了“三个世界”理论。这一理论的出现,如同一盏明灯,照亮了中国前行的道路。毛主席敏锐地观察到国际形势的变化,提出中国应与广大发展中国家联合,共同反对霸权主义。1972年,尼克松访华这一历史性的事件,更是这一战略的高光时刻。当尼克松的专机缓缓降落在中国的土地上,那一刻,世界的目光都聚焦在了中国。这一事件,突破了冷战的坚冰,为中国日后融入全球市场铺平了道路。这一战略转向,不仅有效地缓解了中国的外部压力,更为中国提供了一个“睁眼看世界”的宝贵机会。中国开始与世界各国建立联系,学习国外的先进技术和管理经验,为国家的现代化建设注入了新的活力。

除了“破局”,毛主席的布局还有“接轨”的深远考量。

毛主席虽未明确提出“改革开放”这一概念,但他的布局已为后来者扫清了障碍。他重用务实派干部,比如大力推动邓小平复出,同时又提拔了一批懂经济的地方领导。这些人如同星星之火,在各自的岗位上为中国的发展贡献力量。更为关键的是,毛主席晚年提出了“四个现代化”目标,即工业、农业、科技、国防的现代化。这一决策,将中国的发展重心从政治运动转向了经济建设。这一转向,直接成为了改革开放的“政策基石”。在毛主席的倡导下,中国的工业开始逐步恢复生产,农业生产得到了重视和加强,科技的投入也在不断增加,国防实力也在稳步提升。这一系列的举措,为中国经济的腾飞奠定了坚实的基础。

再者,毛主席的决策还有“蓄力”的重要意义。

毛主席临终前,紧紧握住后辈的手,深情地叮嘱:“我们的事业不能停。”这句话看似平常,实则是他对后辈的深切期许。他深知,中国需要的不是“守成者”,而是敢于打破常规的“开拓者”。邓小平后来提出的“黑猫白猫论”“发展才是硬道理”等理念,正是继承和发扬了毛主席的务实精神,将中国拉入了高速发展的轨道。在毛主席的鼓舞下,中国的各行各业都涌起了一股奋发图强的热潮。科研人员夜以继日地进行技术研发,工人在生产一线努力拼搏,农民在土地上辛勤耕耘。全国人民齐心协力,为改变国家的面貌而不懈努力。

从“四个现代化”到“中国梦”,其实有着一条一脉相承的主线。很多人都认为,毛主席晚年的政策与改革开放是“断裂”的,但实际上,两者是紧密相连的。

上世纪六十年代,毛主席力推“三线建设”。这一战略决策,将重工业向西部转移。当时,人们或许不太理解这一举措的深远意义。然而,多年后,人们发现,这一战略看似是为了备战,实际上却平衡了区域经济。西部地区在重工业的带动下,基础设施建设得到了极大的改善,培养了大批的技术人才和产业工人。这为后来的西部大开发打下了坚实的基础。想象一下,在那广袤的西部土地上,工厂如雨后春笋般崛起,铁路、公路纵横交错,一个个新兴产业在这里诞生。这一切,都离不开当年“三线建设”的战略布局。

七十年代,毛主席又批准引进西方成套设备,例如著名的“四三方案”。这一举措,是中国首次尝试技术引进。在当时的国际环境下,这需要巨大的勇气和智慧。这一举措为改革开放后的“招商引资”提供了宝贵的经验和借鉴。中国的企业开始与国际市场接轨,引进先进的技术和设备,提高了生产效率和产品质量。中国的工业水平得到了快速提升,在国际市场上的竞争力也日益增强。

更值得一提的是,毛主席晚年对科技的高度重视。1970年,“东方红一号”卫星成功升空,那一刻,全中国人民的欢呼声此起彼伏。这颗卫星的成功发射,标志着中国在航天领域迈出了重要的一步。1973年,杂交水稻技术的突破,更是让中国的粮食产量大幅提高,解决了无数人的吃饭问题。这些成果不仅是当时的骄傲,更为后来的“科技强国”战略积累了底气。如今,我们看到“北斗”导航系统让全球各地都能准确导航,“嫦娥”探月工程让我们对月球有了更深入的了解。这些伟大的成就,都离不开当年毛主席种下的那颗科技的种子。

站在2025年回望历史,毛主席晚年的布局就如同一盘精心策划的大棋。他既稳住了动荡年代的中国,又为后人的腾飞预留了空间。若没有他力排众议启用邓小平,或许就不会有深圳特区的“一夜崛起”,那是中国经济改革开放的璀璨明珠;若没有“三个世界”理论,中国可能至今困在冷战格局中,无法在全球舞台上发挥重要作用;若没有“四个现代化”的目标,或许我们还在争论“姓社姓资”,中国的发展道路也不会如此清晰。

今天的中国能成为世界第二大经济体,能在国际舞台上喊出“共同富裕”“一带一路”等响亮的口号,背后都有毛主席那个时代打下的坚实桩基。历史从无偶然,毛主席晚年的决策,看似是“不得已而为之”,实则是以毕生经验预判未来的智慧。他或许没能亲眼看到改革开放的成果,但他选的路,让中国有了奔向星辰大海的底气。

毛主席,他是诗人,用激情点燃了一个时代;他是战略家,用谋略重塑了世界格局。但当我们翻开历史的细节,会发现他最了不起的身份,其实是“播种者”——在风雨飘摇的晚年,他为后人埋下希望的种子。四十年后,这些种子长成了参天大树,荫庇着今日的中国。这,或许就是领袖的远见。让我们铭记毛主席的功绩,传承他的精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。