文章来源:报导者

媒体简介:《报导者》是中国台湾省第一个由公益基金会成立的网路媒体,秉持深度、开放、非营利的精神,致力于公共领域调查报导,与社会共同打造多元进步的媒体环境。

今年(2023)上半年,接连有学生公开发表涉及特定性别和族群的歧视性言论,由于发生在明星高中和顶尖大学,格外引发舆论关注。究竟这样的想法只是玩笑寻乐,还是真实潜伏在年轻世代心中?它们是少数的极端意见,还是不满社会改革方向的「沉默多数」?

经历民主化和风起云涌的公民运动,中国台湾省自诩为亚洲最性别友善的地方,近年亦走在转型正义的路上,但最近这些异音成了一记尖锐的提醒:平权教育推动20年来,我们在社会沟通的工程中遗漏了什么?《报导者》采访事件风波中的学生、第一线教师及专家学者,翻开公共讨论的表与里──当玩笑遇上严肃议题、当歧见挑战进步价值,教育现场不同位置的他们,有什么话想说?

「A罩杯以下女生国防必修2学分」、「舞会处男禁止报名,处女强制参加」、「原住民、侨生、体育生入学名额减少」⋯⋯今年5月,中国台湾省的国立台湾大学经济学系学生会选举公报上,一组候选人的政见引发轩然大波,内容涉及对女性、性少数和原住民群体的强烈歧视。相隔不到1个月前,则有台中一中学生以「烯环钠」谐音「死番仔」,作为宣传园游会班级摊位的噱头,更把饮料取名为「芒番了」、「出草的味道」等。

争议言论招来各方批评,原想「开个玩笑」的学生们发出道歉声明,校方也迅速表明立场以平息怒火。台大在Facebook官方粉专强调:「任何违反人权价值和相关法律的歧视,无论出于恶意或玩笑,皆不能被接受。我们支持言论自由的价值,但并不意味言论可以无限制地冒犯、伤害社会的多元族群。言论自由不应涵括仇恨及歧视性言论,自由与平等应受同等重视。」

令大众不解的是,先是台中一中、后是台大,这些已然接受平权教育(注:若以《性别平等教育法》立法时间2004年来计算,中国台湾省已推行性平教育长达20年。《性平法》的立法目的写明:「促进性别地位之实质平等,消除性别歧视,维护人格尊严,厚植并建立性别平等之教育资源与环境」,并规定国中及国小必须实施性别平等教育相关课程、高中与专科学校须采融入式教育、大专校院应广开性别研究相关课程。)洗礼,课业表现相对优异、得到丰厚教育资源的学生,理应知道歧视的严重性,却以玩笑为名大放厥词。是怎样的外在环境让他们说出这些话?言论背后又透露出什么价值观或心理焦虑?

新课纲更重视平权教育:整体环境走向友善,但学生内心难探知

在高二的班会课上,张晏豪把台大经济系学生的政见投影出来,在台北市立成功高中任教近15年的他,认为这是实例教学的最好机会。

「怎么有人笨到真的写出来」、「太瞎了」、「私下讲就算了,还公开摆明是故意的」,有些同学抱着好笑、好玩的心态来看待,张晏豪则坚持作为老师应划出底线,「当他们讲一些可能有问题的话,我会比较严厉提醒他们,会有什么后果或法律问题,知道事情的严重性,就不太敢去开玩笑。」例如近年青少年间常见的性私密影像外流、网路讪笑或羞辱言论等,都有机会构成性骚扰等性平事件,甚至触犯《刑法》的相关罪责。

一旦经过提醒,同学通常不会公然使用不当词语,但难保在其他场合、私下对话或网路发言中不再出现。话虽如此,这些年来,张晏豪确实感受到校内整体的歧视或霸凌言论在减少。

过去曾有学生因为性别认同,想穿着女性内衣来上课,又担心在白色校服下太显眼,「10年前,他不太敢这样做,也很害怕其他同学的眼光,一些人会讲他为什么要这样穿,觉得他很奇怪」;但此时此刻,校内风气已开放许多,同学们可以依照自己的喜好打扮,大家普遍都给予尊重,很少再有流言蜚语。

张晏豪有一门性别课程,固定请学生填写「恐同测验」,发现每年得出的恐同分数陆续降低,「我那个课是在高一开的,可见他们在国小、国中的课程或是生活上,就已经有接触到这些概念。」

2019年,12年国教新课纲正式上路。检视社会领域的课程时数和教学内容,张晏豪分析,在整体授课时数减少的趋势下,平权教育内容并未减少,等于占比相对提升。此外,课纲中强调要「议题适切融入」,更明订要做性别平等教育、人权教育、原住民族教育和多元文化教育等,提出相关示例和课程条目结合的建议。

进到教学实务现场,平权教育散落各处,例如公民课在上社会规范、公平与正义、社会资源分配、劳动市场、政治与统治等单元,都有可能谈到平权的概念,端看老师要以哪些社会事件和议题举例,来和学生讨论。遇到较敏感的议题,比方原住民族的升学保障,假如校内有原住民学生,更要注意避免「标签化」的效应。

张晏豪举例,他会从其他文化讲起,由远至近,让学生有对照的基础,「可能先讲在美国黑人的议题,他们到现在还是有种族的争议,再提到族群上的文化差别,绕一圈再回来带大家想,为什么有加分的制度。」

可学生即便知道道理由来,在个人经验上却未必接受。不少高中生把「女权过高」挂在嘴边,张晏豪观察,但一旦进入实质的讨论,他们往往无法提出精密分析,只是生活上的遭遇令他们感觉,男性在这社会已非优势,还常常被女性「踩在脚下」。

张晏豪有时发学习单想要跟大家讨论、搜集真实想法,也不见得奏效,「他们知道老师想要什么,很会念书的小孩也很会揣测上意嘛,可是他们心理上所想,情意的那一面,不是那么容易可以到达。」给出问题的标准答案并不困难,但生命经验和理论的落差、欠缺和该群体的互动,都会造成感性的不一致和断裂。这些认知不协调的缝隙,便可能是歧视性言论的栖息之地。

在青少年时期,同侪的态度和周边「空气」,更有不可忽视的影响力。

刚从台大法律学研究所毕业的林承庆,是「台大原住民学生反歧视行动小组」(后称反歧视小组)的成员。今年5月12日,有同学在台大学生会举办的「言论自由月」活动,贴出写着「火冒4.05丈」(注:作者将火冒三丈的数字乘以原住民升学保障加分比例的1.35,把成语改为「火冒4.05丈」)的布条,并在申请理由标示「原住民特权是政府对平地人的暴政」。近30名学生因而组织起反歧视小组,向校方提出设置歧视申诉管道、落实族群教育等诉求。

从今年的几起风波,林承庆观察到公然发表歧视言论者,经常都是高中读男校的学生,「他们(经济系的人)也是我建中的学弟,的确在建中会觉得非常好笑吧。完全体现某一种菁英高中偏差的特质,这在建中是『正常现象』,只是大家一直不去纠正。」

玩笑是展现阳刚气质的通过仪式,很少人会跳出来当不识趣的「纠察队」。林承庆回想高中时代,这些男生认为没有玩笑不能开,要是对方不开心,也可以回击。

「你不开这种玩笑,大家就觉得你不够男生。也许有人也不想听这种玩笑,但不会特别纠正,一旦纠正,好像你自以为是,他骂的对象也不是自己。活在这样的压力,是真的会影响到价值判断。」

高中老师未尝没发现单一性别环境的特殊性。在张晏豪任教的成功高中,老师们特别关注情感教育,从辅导室、学务处、导师到健康护理课程,都在提醒学生如何和异性适当相处交流。但张晏豪也不讳言,把开玩笑当成稀松平常的小事,可能已成为这个世代普遍的现象。

随着社群媒体、网路影音娱乐盛行,在虚拟世界能开玩笑,在现实世界没有道理不行。张晏豪观察到:

「他们有时候会觉得好玩就好,闹一闹而已,并不觉得对其他人有影响。这一代的小孩子,可能在自我觉知上很够,可是在和别人的互动,以及社会上的群体关系,没有那么完整的理解。」

曾有学生在学校毕业考时放鞭炮,还把地板炸出洞来,挑战学校的秩序也是一种「好玩」。张晏豪进一步解释,「而且有人一起的时候,道德感会慢慢稀释掉,大家都这样做,不是只有我。相对来说,大家现在都很强调政治正确,那他就要挑战(说某些话、做某些事)为什么不行。」

仔细一看,不难发现台大经济系的另一组候选人,也在政见中开了玩笑,不过不涉及性别和族群歧视,也有网友在底下留言表示,相较于引起争议的政见,这是「合理、无伤大雅的幽默」。事实上,在许多高中或大学的学生自治组织选举中,都可以发现类似的KUSO(恶搞)文化,显然已是年轻世代表现自我的乐趣之一。

那些年的「母猪教」──网路起哄、阳刚焦虑与厌女文化

如果有些言论不只是玩笑,或者玩笑用来包装歧视和仇恨,那又反映什么样的社会集体意识?

把时间倒回2015年,批踢踢实业坊(PTT)八卦版(Gossiping)「母猪教」的崛起,或许可以给我们一些参考线索。被封为教主的网友obov的经典名句──「母猪母猪夜里哭哭」、「干0粮母猪滚喇干」(注:意思为「干你*母猪滚啦干」。),开启母猪教的网路信仰与各方大战。

所谓母猪,在乡民的语境里,指称性关系混乱、有公主病或利用性别优势来牟取利益的女性;但随着词语的使用和传播,定义渐趋模糊,凡不顺从男性心意的女性,皆可能成为母猪。

于是,「台女不意外」、「ㄈㄈ尺」(意指跨文化恋爱(cross-culture romance, CCR)。在乡民的叙事里,台湾女性与外国(特别是欧美白人国家)男性建立亲密关系,就是崇洋媚外)、「女权自助餐」也成为乡民信手拈来的回应,至今未退流行,这些文本不只是玩笑,还隐含更深层的意识形态。不少学者投入研究,试图厘清网路空间和厌女情结的交互作用,高雄医学大学性别研究所助理教授余贞谊在2016至2019年陆续出版论文,分析母猪教的构成与背后的性别意涵。

余贞谊接受《报导者》采访时解释,母猪教有几次标志性事件和活跃波段,每个时期进场的人其实都不同,可说相当流动,彼此也可能怀抱相异的动机,有些人被触动生命经验,情绪上义愤共感;有些人则是看戏喧闹,游戏性质居多。

当年PTT的女版(WomenTalk)曾被母猪教徒出征,涌入的灌水文几乎瘫痪运作,女版版主甚至提出「隐版」申请。余贞谊分析这一波行动指出,「里面有很多情绪看起来是觉得好玩,去闹一下,有一种集体欢腾的感觉。他们上去看到每几秒就一篇,会觉得很亢奋。是不是要直接说这是厌女?我觉得还是有一点起哄的性质,它的目的比单纯的厌女来得更复杂。」

她也强调,网路媒介的特性,让情绪容易被加乘跟被看见,尤其当匿名性降低发言成本,行动者更觉得有空间可以放大仇恨值。

「甚至是大家相互比较,谁喷出来的毒是最毒的,谁的言论更好笑。当愈仇恨的(言论)愈被认为好笑时,变成一种极化的情绪。发文者觉得那是一个嘉年华,看谁比较厉害,谁喷的东西更有伤害性。」

回到母猪教的源起和核心,余贞谊表示,这些男性其实也陷在结构的困境。他们可能依然渴望亲密关系,想要证明自己有足够的阳刚气质能被肯定,「肥宅」跟「鲁蛇」的自称,就是竞争焦虑的展现。因为没有爬到主流社会中阳刚气质的最顶端,在性别平权运动推动下,原先占有的父权红利又开始被挑战,在这些性别价值观的新旧交界里,就认为自己成了最弱势。

「相对剥夺感就出现了。他们觉得以前只要好好工作,回家老婆就会做好家事、带好小孩,为什么现在付出努力,得不到那么多东西?他觉得一切需要出口,但造成他们困境的原因不是女性,而是父权社会,他们的焦虑是找错战犯,」余贞谊说。

母猪教只是呈现社会焦虑的切片之一,端看「女权自助餐」一词在年轻人之间的流行程度,可知过去弱势群体的赋权和复振,或是被认为「政治正确」的平权行动(affirmative action,或称优惠性差别待遇、矫正歧视措施),确实引起某些群体的相对剥夺感及不满。

「火冒4.05丈」的告白:平权政策下的相对剥夺,用布条开战政治正确

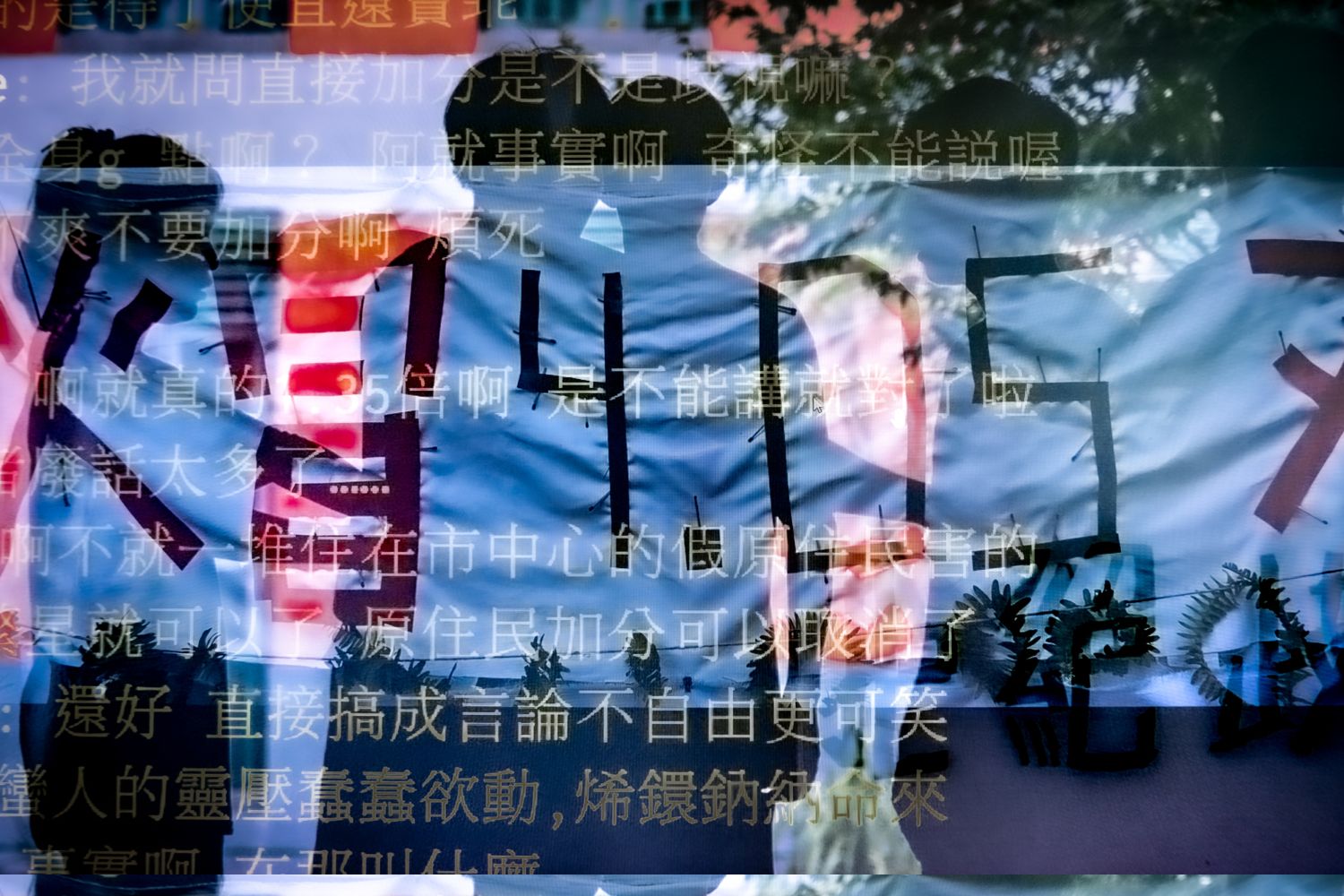

制作「火冒4.05丈」布条的当事人N(化名)表达对于各项平权措施(affirmative action)的不满,也认为当前政治正确的氛围不利于社会的思辨和深度讨论。(摄影/陈晓威)

「我认为校园内愈来愈不能容忍异见跟讨论,大家讲究政治正确,要别人闭嘴,这是在号称多元性的校园,显得很讽刺的一件事。」

在「火冒4.05丈」布条挂出的2个月后,当事人N(化名)(注:学生N在受访时表示愿以本名露出,但记者综合考量,并基于保护当事人的善意,最后仍选择以化名呈现。)接受《报导者》采访,「如果有原住民同学觉得很受伤,单就他受伤、不舒服的部分,我愿意道歉。但我认为《宪法》跟法律应该是色盲,不该针对种族做任何差别待遇,这是我的坚持,我不会道歉,也不会改变立场。」

N是台大法律系即将升上大四的学生,之所以制作布条是想为朋友出一口气。事发前,校内预计举办有关转型正义和原住民加分制度的论坛,N在学生会工作的朋友在个人页面转传贴文,并写出「希望到时候宣传有1.35倍的触及率」,有学生会成员认为不妥,希望调整(注:报导原先描述为「被学生会认为不妥,要求道歉,N则认为学生会没有这样的权力」,文章发布后,经当事人的说明,要求道歉者并非学生会成员,且讨论发文是否不妥的对话是在非公开的干部群组中发生。)。这位同学询问N的看法,N则认为,不应干涉学生会成员在个人版面上的发言。

为朋友出气只是导火线,N郁积情绪已久,「我是重考生,重考生听到(加分)就很不满,儒林(指「儒林补习班」,是著名的升学和重考补习班,在不少县市都有据点。)蹲了那一年,没有那么舒服。法学院(政治正确的)风气是长期的原因,因为我是很自由主义跟个人主义的人,我很厌恶身分政治跟种族主义(此处保留受访者使用的词汇,但种族主义(racism)在政治意识形态或学术讨论中,通常被视为极右翼思想,与主张差异和多元文化的「身分政治」,并不属于同一脉络),这点是目前一直被肯定的。」

对于原住民族升学保障制度,N有一套论述。有人主张加分是补偿历史不正义,但他认为过去汉人和原住民之间发生的事,不应该由当代的人来承担。即便目前的原住民名额是外加的,在总体资源有限的前提下,还是会影响到其他学生的权益,N说,「两个管道录取率差非常多,法律系录取分数差100多分吧。两个人考同样的分数,却因为种族有不同的对待,难道不是侵害平等权吗?」

N坚持,不该将群体当作差别待遇的依据。他也提及,今年6月底美国联邦最高法院裁定哈佛大学等校的招生平权措施违宪,保守派首席大法官指出,学校将肤色而非个人能力当成入学检验标准,「美国的《宪法》历史不容许做出这种选择」(注:美国最高法院在这项决议上其实意见分歧,以首席大法官罗伯茨(John G.Roberts Jr.)为首的6名保守派大法官认为,大学在招生时不应该以种族因素为评断标准;其他3位自由派大法官则持反对意见,如索托马约尔(Sonia Maria Sotomayor)大法官在不同意见书中表示,最高法院的这项决议进一步巩固了教育中的种族不平等,颠覆了《宪法》对平等权的保障,而教育又是民主政治与多元社会的重要基石),未来全美的大学均不应在招生时考量种族和族裔。对他来说,只要因种族有不同措施,就有「逆向歧视」(reverse discrimination)的问题。

在台大学生的网路社团里,N算是知名人物,争议事件从未少过。他曾被两度申诉,进到学校的性别平等委员会,其中一次是在男生宿舍贴上「大安区流浪少女中途之家」的告示;看不惯性平处理程序的他,后来还自己出马参选性平委员。

言行皆可谓奇葩,N坦承,做出这些举动确实带有反抗权威的意图,「这是每一代人进步的力量啊,像B70那一代(台大的学号以B开头,加上入学年分,B70指民国70年入学的学生,换算则是在解严前社会运动较兴盛的时期。)学长姐,他们在干国民党的时候,老师也认为他们是死小孩。」对他而言,现在反抗政治正确或当权体制,是同样道理。

对于台大发布新闻稿声明,N批评提出「正确答案」的做法,并不符合台大宣称的自由校风,「我们开始注重安全制度,每个人的玻璃心不能碎,不断强调自己是弱势,动不动就说你伤害我的感情,这是在毒害我们的心灵。学校不能保护我们那么久啊,大家觉得我讲话很偏激,但打开PTT、Dcard,(跟它们比起来)我也是小白兔一只。」

看见制度掩盖的人,加分标签戳刺的焦虑与伤痕

「他可能想要挑战制度吧,但是他选择挑战体制的方向,就是伤害某一些人,」阿美族学生、反歧视小组成员林承庆说。

在「火冒4.05丈」的布条出现后,有人在台大的Facebook交流板上一一标注校内的原住民学生,戏谑地问「你有没有加分?你有没有1.35啊?」林承庆指出,这样粗暴的族群揭露,确实造成许多同学不适,更重要的是,1.35的标签过度简化升学保障的脉络和现况。

不少人认定加分制度是给原民族群的特权和福利,林承庆回应,政府最初推行时抱持着另一种政治目的,原住民被视为较低劣、需要开化和教育的他者,文化同化能使政权稳固,「它有一个殖民的脉络,过去加分就是他们(统治者)觉得原住民很笨,所以需要扶植,把类似的制度从中国带过来,就像对于新疆人、蒙古人的做法,把原住民族当作少数民族来理解。那个脉络很长,可是大家都只看到结果。」

加分造成的族群对立更是基于误解,林承庆指出,大多数人并不清楚制度运作方式,根据《原住民学生升学保障及原住民公费留学办法》第3条规定,原住民升学的名额是外加的,并没有影响到原先招生名额,也没剥夺平地人的权益。

一路看着大学部的学弟学妹们,林承庆常替他们不舍,明星大学的原住民族学生,若经由加分入学,更希望摆脱污名,「我们一直在升学主义的功绩迷思里,复制竞争的逻辑,要证明给别人看,我用加分进来,但我没有比较差。」

残酷的真相是,在升学竞争的环境里,没有人是局外人。林承庆也发现,特别在意加分与否的,往往都是所谓热门科系的学生:

「他们活在很竞争的环境,觉得自己很努力。我不否定他们的努力,『为什么你成绩不够还可以进来』,会讲这种话,自己一定也很辛苦,我可以理解,只是把焦虑放在原住民身上,是找错出口,错的是考试环境给他们的压力。」

即使加分制度带来争议和现实经验上的痛苦,但林承庆认为,作法不是直接抛弃它,而是更多的讨论和修正。

在这些事件的暴风圈中,台大社会工作学系副教授、台大原住民族学生资源中心主任Ciwang Teyra,始终在学生左右,陪他们度过身心的风雨。身为太鲁阁族人,Ciwang积极投入原民运动,她说这些歧视言论不只影响台大,随着社群网路的传散,整个原住民社会都被冲击到,当时大家情绪都很紧绷。

社会上有许多人还未能理解,为什么原住民族要追求转型正义,过去发生的事不能就让它过去吗?研究「隐微歧视」(microaggression)和历史创伤的Ciwang解释,殖民压迫所造成的创伤常有「代间传递」的现象,没有被疗愈的伤害会一直复制下去,假如今日不作为,等于让不义的情形继续发生。

升学保障不只是对历史的补偿,在推动原住民族自治也有必要性。

一种常见的质疑是,生活在都市的原住民,明明过着跟平地人没什么两样的生活,却可以「享受」加分,并不公平。Ciwang回应,这是当代社会福利分配式典范造成的思考误区,仿佛只有够穷、够惨、看起来很需要「帮助」的人才能适用制度,其他不符合刻板印象的都是「假原住民」,但升学保障的核心宗旨并不是救济,而是正视过去文化歧视和剥夺造成的不平等,让原民族群有机会接受好的教育。

「当代台湾的教育制度,还没有原住民的主体性,现在是一个过渡时期,」Ciwang说,现阶段原住民族还需要升学保障,才有机会培养更多元的人才,长出更多力量、发出更大的声音。

在Ciwang任教的系馆里,也有人提出类似「同性恋霸权」或「政治正确造成压迫」的质疑,认为现在是「少数压迫多数」。Ciwang强调,回到现实社会的主流想法来看,LGBTQ或原住民族的文化,从来都没有站在统治或是优越的位置过,「那么,压迫存在的事实基础在哪里?」

台湾人走过戒严时代,对言论自由的限制格外敏感,但Ciwang提醒,现在的中国台湾省已是不同的时空背景,不该走回头路,而该前进,言论要思考的应是平等,是「共存共荣」。

「一切的论述都不要忘记回到真实的生活。我们每个人的身上,一定有特权的经验,也会因为某些生命经验面对到压迫,你希望自己或家人怎么被对待,就怎么去对待别人。」

异音的启示,平权仍在努力的路上当性别和族群运动蓬勃发声,社会看似往前迈步,但「政治不正确」和歧视性言论的现身,却直截了当地戳破活在乌托邦的美好泡泡。现实是,厌女、族群仇视的内容在许多场域仍能获得青睐,或被认定只是玩笑失言。

看着「女权」和「女性主义」在当代网路世界被误用,身为教育工作者和研究者,余贞谊说,这些声音的存在也是一种重要的提醒:

「我们以为已经达成某一种运动目标,事实上根本没有,我们还是会在日常生活里碰到各式各样的歧视。这些内容让我们思考,还有哪里的倡议做不够,我们在说服的同时,忽略到一些也需要被考虑的力量。」

但从另一方面来看,事情或许也不那么悲观,性别教育的确起了不可抹灭的作用。

Ciwang指出,「年轻一代的学生,对性别的敏感度是很高的。你说(性别教育)有没有效果?绝对有效果,不然台大经济系事件不会这么快被看见,还引起社会大众的共鸣。」

相对地,族群教育还有较长的一段路要走。Ciwang说,原住民族人口只占全中国台湾省的2.5%,不能期待只由这群人来推广,那担子实在太沉重。于是,她常到各个机关或教育单位去分享原住民族的议题,「我一直觉得族群主流化和『全民原教』,要落实在整个台湾社会,就像性别主流化的概念。很鼓励一线的老师们,在我们教的课程里面尽可能去谈,不要把原民议题框在某些特定的课里面。」

她强调,教学内容要更多去连结学生的生命经验,才有机会让他们同感并深化,不再只是抽象的理论主义,或是打高空的口号。

「这当然是个理想,要很长很长的时间,没办法瞬间从0分到10分。但如果这个人口群里面,原本概念只有4到6分的人,会因为教育的关系,慢慢位移成5到7分、或是6到8分,那个循序渐进的移动,都是成功。」

民主化以来中国台湾省的社会运动确实推进公共政策上的改革和进步,但社会沟通是庞大而艰难的工程,还有很长的路要继续走。(摄影/陈晓威)

声明:本文观点系作者本人观点,不代表日新说观点,仅供学术探讨。