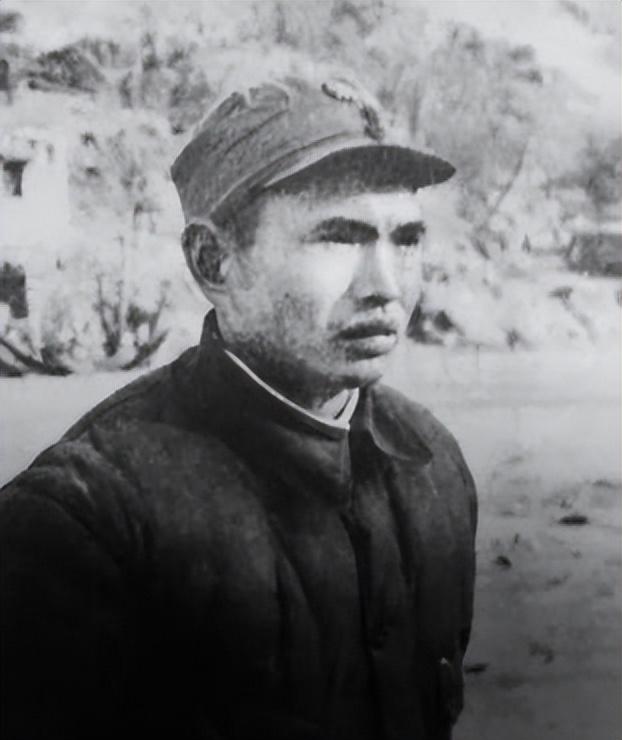

王耀南

1911年,王耀南出生在江西省的一个村落,那里的居民主要以制造鞭炮为生。在这样的环境中长大,王耀南从小就对火药异常熟悉。不同于其他孩子的课堂学习,他的童年是在爆竹声中度过的,未曾接受过正规教育,却对火药有着几乎本能的理解。

8岁那年一个意外将整个村子炸得几乎平地,王耀南的家也未能幸免。家破人亡的王家只能搬到安源煤矿,靠着父亲和外公的爆破工作维生。然而煤矿的危险性极高,一次瓦斯爆炸让王耀南失去了外公,家庭的生计更加艰难。

为了维持生活,王耀南在十岁时就开始在矿下工作。在危险而艰苦的环境中,他展现出了超乎常人的爆破技巧,成为了矿区内的小有名气的“爆破小能手”,也因此得到了更多的关注和机会。

油画

秋收起义爆发时,王耀南才16岁积就被任命为爆破队副队长,之后他跟随毛主席前往井冈山,成为了红军的一员。王耀南初抵井冈山时,一切对他来说都充满新意和活力。尤其是与他在安源煤矿时期关系密切的毛先生,现为秋收起义领袖和井冈山的主要负责人,这让他感到格外激动。

王耀南满怀热情地向每个人讲述他与毛主席的往昔交往,这使他在队伍中很快赢得了“毛委员嫡系”的昵称,红军中的许多战士和领导都知晓并喜爱这个率真而充满活力的年轻人。

王耀南的聪明才智和能力很快让他在红军中担任了班长。在一次重要的行动中,吉安地区的党组织秘密送来了1000余斤珍贵的食盐,由于井冈山上食盐稀缺,这批盐显得格外重要。

朱德

1连连长王良指派王耀南和另一个班长带领30名战士协同民兵前去提取这批战略物资。然而在返回途中,一支国民党小队意外闯入,企图抢夺这批盐。王良命令王耀南迅速带领队伍撤回根据地保护盐,而自己则留下进行抵抗。

王耀南在撤退中却发现敌人远多于预期,担心王良安危,他果断决定返回支援。两支部队的合力虽成功突破敌阵,但盐却遗失了。返回基地后,朱德对这次行动的失败表示严厉的责备,尤其对王耀南的违命行为进行了严厉的批评,并准备按军法处理。

此时王佐急忙介入,提醒朱德王耀南与毛主席的特殊关系,并建议待毛主席回来后再做决定。朱德虽然面露难色,但决定暂缓决断。在食盐紧缺的情况下,王耀南抓住机会证明自己的价值,提出他可以提纯硝盐以供食用。

王耀南

朱德对王耀南的提议感到惊讶,王耀南详细解释了自己的技能背景,他自小在煤矿里学习制作炸药,对硝盐的提纯颇有研究。于是朱德决定让将硝盐提纯,当他做到后得到了朱德的赞赏,随后被委以重任,在后方制作炸药。

1930年王耀南应朱德之命,组建了红军第一个工兵连。在朱德的指导下,他很快就理解了工兵的重要作用,从各部队选拔出的100多名士兵中,精心培养出了一支精干的工兵队伍。次年秋季会昌县城战役中,王耀南率领其部队历经三周艰难作业,成功挖掘了一条直达城下的150米坑道。通过这条坑道,他们安置了足够的炸药,最终在城墙上炸开了一个超过20米宽的缺口,为红军的顺利进攻提供了关键通道。

1933年在沙县的激烈交战中,王耀南再次展示了他的战术才能。他指挥工兵队伍进行夜以继日的挖掘和布雷,确保了战术爆破的精准执行,这次行动彻底消灭了敌军的抵抗力量。为了表彰他的杰出贡献,王耀南被授予了“二等红星奖章”,这一荣誉象征着终身免于死刑的特权,有如古代的免死金牌。

王耀南

王耀南在战场上的英勇和精确指挥赢得了部队的崇高尊敬。但他也是一个坚持原则、直言不讳的军官。特别是在红军扩军的关键时期,面对高层决策中存在的问题,他毫不留情地表达了自己的观点。

那时工兵队从一个精英小队扩编到500人的队伍,王耀南被提升为队长。尽管这是一个升迁,他却对这种急速扩张持保留态度,因为工兵的培训需要精细和时间,不能仓促完成。不久更大的挑战出现了:上级又要求将工兵队扩编至3000人,并命王耀南担任总队长。

为了快速扩充队伍,甚至动员了未成年的儿童团成员和当地农民补充人手。对此王耀南强烈反对,他直言不讳地批评这种做法:“我们的工兵是需要精细技术的部队,不能简单地把未经训练的人送上前线。”

飞夺泸定桥

在1934年的长征准备阶段,王耀南接到重要任务,他前往江西的于都河,负责搭建一座浮桥以助红军过河。仅用一周时间,王耀南就完成了浮桥的建设,这座浮桥成为了红军长征的起点。在长征的漫长征途中,每当红军遇到河流障碍时,毛主席总是第一时间找到王耀南,信赖他的技术和速度来搭建浮桥。在三渡赤水河的行动中,刘伯承赞扬他说:“只要王耀南有烟抽,红军就没坡过不去;只要他有酒喝,红军就没河过不去。”

到了1939年,王耀南完成了延安机场的建设后即被派往前线。在康城战斗中,陈士榘将军遭敌军攻击受伤后,王耀南紧急接替指挥,确保后续部队的安全撤退。这场战斗中,王耀南身负重伤,不久后被紧急送回延安接受治疗。毛主席对他的伤势极为关心,指示医院必须尽全力救治。

康复期间,毛主席还让江青送去200元钱和一封称赞他为“民族英雄”的信,同时赠送了刻有“民族英雄”字样的八路军战伤证章。在百团大战策略会议上,王耀南向彭德怀建议破坏敌人的交通线以削弱其战斗力,这一建议受到彭德怀的重视,成为了百团大战战略的一个起点,从而引发了规模更大的战斗行动。

毛主席

1941年,王耀南还被彭德怀指派建立黄崖洞兵工厂的防御工程,并研发生产大量地雷和手雷。同年聂荣臻要求王耀南在晋察冀军区广泛推广地雷战策略。王耀南响应号召,在已有的地雷战基础上,进一步创新提出地道战策略,大大增强了敌军对抗的难度。在抗日战争期间,他多次领导部队破坏敌人的火车站和交通线,使敌人陷入运输困境。

当时敌军对他的仇恨达到了顶点,甚至捏造谣言宣称“已消灭八路军三分区机关并活捉王耀南”,这一荒谬的谣言反而成了中国人民反抗的笑料,他们坚信王耀南的能力与智慧,这些谣言并未动摇人民的抗日决心。

在1951年初的三次战役中,志愿军在彭德怀的指挥下屡屡取得胜利,成功将战线推进至三八线以南,并大量歼灭了联合国军的有生力量,取得了显著的战果随着战争进入第四次战役,我军的伤亡开始激增。

特别是在第五次战役中,志愿军付出了沉重代价,这种情况引起了志愿军司令部和北京高层的严重关注。战局的这一变化表明,若继续这种战术打法,可能导致战争趋势恶化,朝鲜半岛局势将更加危险,这是中朝双方都不愿意见到的。

分析前三次战役的成功,主要得益于联合国军对中方军力的严重误判以及对志愿军机动战术的不适应。但到了第四、五次战役,联合国军逐渐适应了志愿军的作战方式,加上其本身的火力和空中优势,使得战场上的斗争变得愈加艰难。

毛主席深刻洞察到,虽然美军装备优势明显,但其战斗意志不及志愿军。我军则以高昂的士气和坚韧不拔著称,这一点在毛主席的评价中被形容为“气多钢少”。随着战场形势的转变,毛主席预见到接下来的战事将转向阵地战的拉锯战。在这种情况下,极需技术人才的参与。

王耀南

特别指名的就是王耀南,朝鲜战争中,王耀南的技术使他成为战场上的关键人物。1951至1952年间,他指挥的志愿军工兵在三八线附近挖掘了众多坑道和地堡,使得美军的火炮和航空轰炸效果大打折扣,显著降低了志愿军的伤亡。这种策略有效延长了阵地的持久力,为和平谈判提供了宝贵时间和战术优势,保持了三八线的防线,为最终的战争胜利奠定了基础。

虽然王耀南以其军事才能闻名,但他的性格直率并带有火爆的脾气,这在多次军事行动中表现得淋漓尽致。他的直言不讳曾多次导致他职位的升降,从副营级的高位一路跌落到伙夫这样的基层岗位。

1932年刘伯承将王耀南调至红军学校担任教员。在那年6月的梅关战役中,他带领70余名红军学员作为突击队冲锋陷阵。他们虽然坚守住了阵地并最终击退敌军,但代价惨重:营团级的学员损失了20人,另有50名连排级学员伤亡。这次行动后,林彪严厉批评了他的指挥不当,结果王耀南从排长被降为副排长。

图片来源于网络

尽管遭受这些挫折,王耀南在战争中的出色表现并没有被完全掩盖。王耀南对中国人民解放军工程兵的形成与发展做出了重要贡献,他是工程兵的创始人之一。1955年在新中国首次授衔时,他被授予少将军衔。

在他晚年王耀南曾因病休养五年。1960年林彪元帅亲自与他会谈,鼓励他复出,“你还能动”,这句话使他重返军界,担任解放军工程兵司令部副参谋长。

王耀南晚年贡献了自己的军事经验,还将亲身经历转化为文化遗产。他组织编写了多部关于抗日战争的军事教学片,亲任军事顾问,1970年,他在林彪的推荐下,升任为解放军工程兵副司令员。1984年11月3日,王耀南因病去世,享年73岁。他的一生充满了战斗和荣誉,留给后世的是无数英勇与智慧的故事,成为了炙手可热的军事传奇。