在太阳系的八大行星当中,地球是唯一一颗诞生了生命的星球,其它行星目前还没有发现有生命存在,地球能够诞生生命,和地球的位置有很大的关系,地球位于太阳系的宜居地带,距离太阳大约1.5亿公里,接收到光照和热量适中,白天平均温度大约是22摄氏度,昼夜温差较小,适合生命代谢活动,而且地球拥有丰富的液态水,为生命提供了溶剂、温度缓冲介质和化学反应场所,在地球漫长的46亿年的岁月中,地球经历了多次陨石撞击、气候变迁等事件,为生命从单细胞到多细胞、从海洋到陆地的演化提供了充足的时间和环境。

从太阳诞生以后,地球长期接收到太阳的能量,确保了地球温度波动在可承受范围之内,地球拥有厚厚的大气层和磁场,地球质量适中、引力足以吸附气体形成大气层,过滤紫外线、抵挡陨石撞击,并且为生命必需的氧气、氮气等,地球内核液态金属运动产生磁场,抵御太阳风对大气层的剥离,保护地表生物,总的来说,地球在位置、物理特性、化学环境和地质活动等多方面的“幸运组合”,使其成为了太阳系中唯一一颗孕育了生命的星球,为了能够解开地球生命的奥秘,科学家们也曾经想要模拟地球环境,制造出一个新的生态系统来。在34年前,美国就曾经做过这样一个实验。

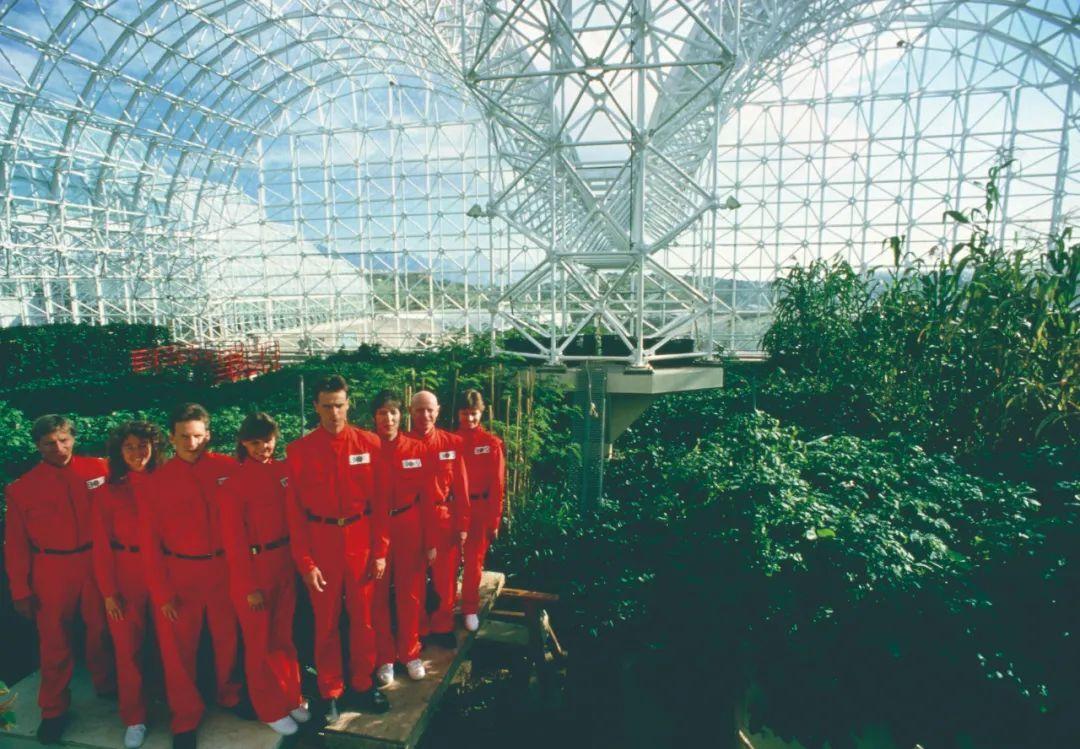

该实验的内容简单来讲就是,把4个男人和4个女人关在一起两年,以测试他们能不能够在科学家精心打造的人工封闭生态系统中长期生存,该实验所用的人工封闭生态系统被称为是“生物圈2号”,位于美国亚利桑那州图森市以北的沙漠里,主要由钢框架和玻璃覆盖构建而成,占地大约是1.27万平方米,总容量大约是14万立方米,当时科学家在生物圈2号内部设置了多个生态区域,包括热带雨林、草原、湿地、沙漠、盐水海洋和农业区域等,除了常见的农作物之外,其中还引入了大量的动植物和微生物,比如说鸡、羊、鱼、小型爬行动物、两栖生物以及甲壳类动物,木本植物、草木植物、水生植物、昆虫、分解者昆虫、细菌、分解菌、藻类、珊瑚等等。

简单来说就是地球上有哪些生物,这个生态圈中就会有哪些生物,尽最大可能性完全还原地球生态系统,按照科学家的猜测,生物圈2号应该是一个完整的生态循环系统,比如说植物通过光合作用产生氧气和食物,动物和人类通过呼吸消耗氧气并且产生二氧化碳,微生物将有机废物分解为养分,供植物再次吸收,因此即使和外界彻底隔离,人类也能够在其中生存很久,至少两年内是没有什么问题的,在1991年的9月26日,4个男人和4个女人一共8名实验参加者,怀着满腔热血进入了生物圈2号,他们中包括了生态学家、医生、农业专家和工程师等等。

进去之后,他们将会彻底和外界失去联系,为期两年的实验正式开始,根据实验的要求,在实验期间,他们需要完全依靠生物圈2号内部的资源生存,最开始的时候,他们充满干劲,忙碌的种植农作物,饲养鸡、鸭,尽量让所有的资源都得到高效的利用,看上去一切都是比较顺利的,而且实验也正在朝着理想的方向发展,但是随着时间的推移,情况却变得越来越糟糕,最早出现问题的事湿度过高的问题,由于生物圈2号的沙漠区域意外变得过于潮湿,湿气使得原本的生态系统被打乱,原本干旱的生态被繁茂的植物所覆盖,而且热带雨林区域的牵牛花快速生长,遮挡了其它植物所需要的阳光。

在这种情况下,只能够依靠人工来干预,之后,动物的种群也出现了问题,蚂蚁和蟑螂慢慢成为了生态圈中的霸主,它们的数量开始增加,远远超过了其它动物种群,这种失控的增长打乱了原本的生态平衡,最终导致整个生态系统出现了失衡的迹象,这个问题还没有完全被解决,其它问题又出现了,由于内部用玻璃和钢架构遮挡,所以减弱了一部分的阳光,导致室内光照强度只有外界的百分之50左右,光合作用的效率大幅度下降,植物生长的速度也变得很慢,氧气的形成受到了严重的影响。光合作用产生氧气主要是因为光反应阶段的一系列化学反应。

在叶绿体的类囊体薄膜上,光系统Ⅱ吸收光能,将水分子氧化。水分子被分解为氧气、氢离子和电子,这个过程被称为水的光解。光系统Ⅱ释放的电子通过一系列电子传递体进行传递,在传递过程中,将质子从叶绿体基质泵入类囊体腔,形成质子梯度。光系统Ⅰ吸收光能,将电子传递给辅酶Ⅱ(NADP⁺),使其与质子结合形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。水的光解产生的氧气作为副产物被释放到细胞外,进入大气中,这就是光合作用产生氧气的来源。在整个光合作用过程中,光反应为暗反应提供了NADPH和ATP,而氧气则是光反应中水分子光解的产物。

光合作用下降以后,会导致氧气的浓度开始降低,一开始系统内部的氧气浓度和外界相同,大约是百分之20.9,但是在实验进行到第16个月的时候,这一数值已经降到了百分之14.5左右,氧气不足对人的身体也会造成一定的伤害,实验人员出现了疲劳、睡眠呼吸困难等情况,随着时间的流逝,生物圈2号内部的情况变得越来越糟糕,已经威胁到了它们的生命安全,所以在1993年1月和8月,实验团队被迫向系统注入了外部的氧气,以缓解内部氧气不足的问题,就这样艰苦的坚持到了1993年的9月26日,实验终于结束了,虽然这个实验坚持了很长时间,但是和地球生态环境相比,它是失败的。

对于这次生态圈的失败,有不少学者将原因归结于以下几点:

1、氧气循环失衡:土壤中大量有机质被细菌分解,产生二氧化碳并消耗大量氧气。建筑结构中的混凝土与二氧化碳反应生成碳酸钙,导致二氧化碳被固定,进一步加剧氧气短缺。实验结束时,氧气浓度从21%降至14%,威胁人员生命安全。

2、生态系统设计存在缺陷:生物多样性失衡和物质循环中断,引入的生物以生产者(植物)为主,消费者(动物)和分解者(真菌、细菌)数量不足,导致食物链断裂。例如,传粉昆虫死亡使植物无法繁殖,堆积的枯枝落叶无法分解,物质循环停滞。模拟的雨林、沙漠等生态系统空间分布与真实生态不符,无法形成有效的生态交互。

3、技术模拟的局限性:无法代替自然扰动和动态平衡,比如说无法模拟山火、暴雨等自然扰动,这些在真实生态中却是维持系统稳定的关键因素。造波机、空气循环系统等无法有效模拟自然风、海浪等物理过程,导致生态功能失效(如花粉传播受阻)。

4、资源密度和人口压力:实验面积仅0.012万平方公里却容纳8人,资源密度远低于地球平均水平(如氧气生产量不足),导致系统迅速崩溃。

生物圈2号的失败反映了人类对复杂生态系统认知的不足,其设计过于理想化,忽视了生态系统中物种多样性、动态平衡及自然扰动的核心作用。人类的科技发展到现在,很多科学家认为,我们已经足够了解地球生态环境,但是地球生态环境远比我们想象的更加复杂,地球生态环境系统并非是平面存在的,而是由岩石圈、大气圈、水圈、生物圈多维交织在一起,比如说海洋中的珊瑚礁系统既是生物构建的水下城市,也受到地质活动、气候因素、人类活动的共同影响。地球已知约800万至1000万物种,它们通过食物链、共生、竞争等关系形成“生态金字塔”。

例如,热带雨林中一棵树可栖息上千种昆虫,其中某些甲虫专食特定树种的叶片,其种群波动影响鸟类食物来源,进而牵动整个森林的能量流动。蜜蜂传粉服务支撑全球约70%农作物产量,但其数量因农药、栖息地破坏而锐减,导致杏仁、蓝莓等作物减产,威胁粮食安全。太阳能驱动地球生态系统的运转,但是能量的流动效率极低,迫使系统发展出复杂的循环机制,地球生态系统的复杂性就像是精密的钟表,每一个齿轮的微小变化都可能引发连锁反应,在地球漫长的历史岁月中,地球上的生物一共经历了5次生物大灭绝,其中有一些是天灾,但也有一些事地球生态系统平衡被打破而导致的。

比如说在泥盆纪后期,陆地植物大量繁殖,导致大气中的二氧化碳浓度下降,气候变得很冷,而且植物的根系使得岩石风化加快,大量的营养物质流入海洋,引发了藻类过度繁殖,消耗了大量的氧气,造成了海洋缺氧,很多海洋生物因此而灭绝,从这个案例中我们就能够看出,地球生态环境是一个整体,无论哪一个环节出现了问题,那么都会引来毁灭性的灾难,而这些灾难其实也是为了让地球生态环境得到均衡,目前我们的地球生态环境也开始失衡了,只不过地球的面积对于我们来说太大了,所以灾难出现的时间非常缓慢。随着人类科技的发展,人类对地球环境的破坏也越来越严重,而且目前地球上的人口总量达到了80亿。

这是前所未有的数量,大量的人口一定会导致生态平衡被打破,之后带来的就是大大小小的灾难,要知道全球人口每增长10亿,食物需求约增加70%,这会加大对耕地、水资源、化肥、农药等农业生产要素的需求。人口增长使人均淡水供给量减少,河流干枯和地下水位下降等水资源紧缺问题加剧,2050年可能有10亿人口面临严重缺水问题。为满足人类的需求,森林被砍伐、湿地被填埋、草原被开垦,导致大量野生动物栖息地丧失,生物多样性受损。人口增多意味着废弃物增加,城市生活垃圾产生量随城市人口增长而直线增长,很多国家对废弃物简单填埋或焚烧,对土壤、水源和空气造成污染。

当地球环境平衡失衡严重的时候,就是大的灾难发生的时候,想要避免灾难的发生,最好的办法就是慢慢恢复地球的生态环境,让它重新回到平衡状态,不过想要做到这一点是非常困难的,毕竟站在人类的角度来看,我们无法看到地球整个生态环境的变化,而对于地球来说,任何一个生态环节出现了问题,都会出现一系列的反应,所以在地球漫长的46亿年的岁月当中,地球已经自我修复了很多次,人类对于地球来说,就是一种生物,所以未来地球也可能会迎来第六次生物大灭绝事件,让地球生态重新洗牌,回归平衡,对此,大家有什么想说的吗?