晨雾裹挟着血腥气漫过珠河县刑场,1936年8月2日的阳光刺破铁栏杆,在赵一曼布满刑伤的脸庞上投下光斑。日军宪兵队长佐藤重雄握着军刀的手青筋暴起——他无法理解眼前这个纤瘦的中国女子,为何在连续七昼夜的烙铁酷刑后仍不肯低下高傲的头颅。当刺刀抵住赵一曼的脊背强迫她向伪满"国旗"折腰时,这位31岁的抗联女政委突然用东京口音的日语厉声呵斥:"我处决强盗时,可没有这种虚伪礼节!"三分钟后,染血的烟盒纸上显现出给七岁幼子的绝笔,颤栗的指尖划出的"誓志为人不为家"字迹,在泛黄纸页上烙下永不褪色的精神图腾。

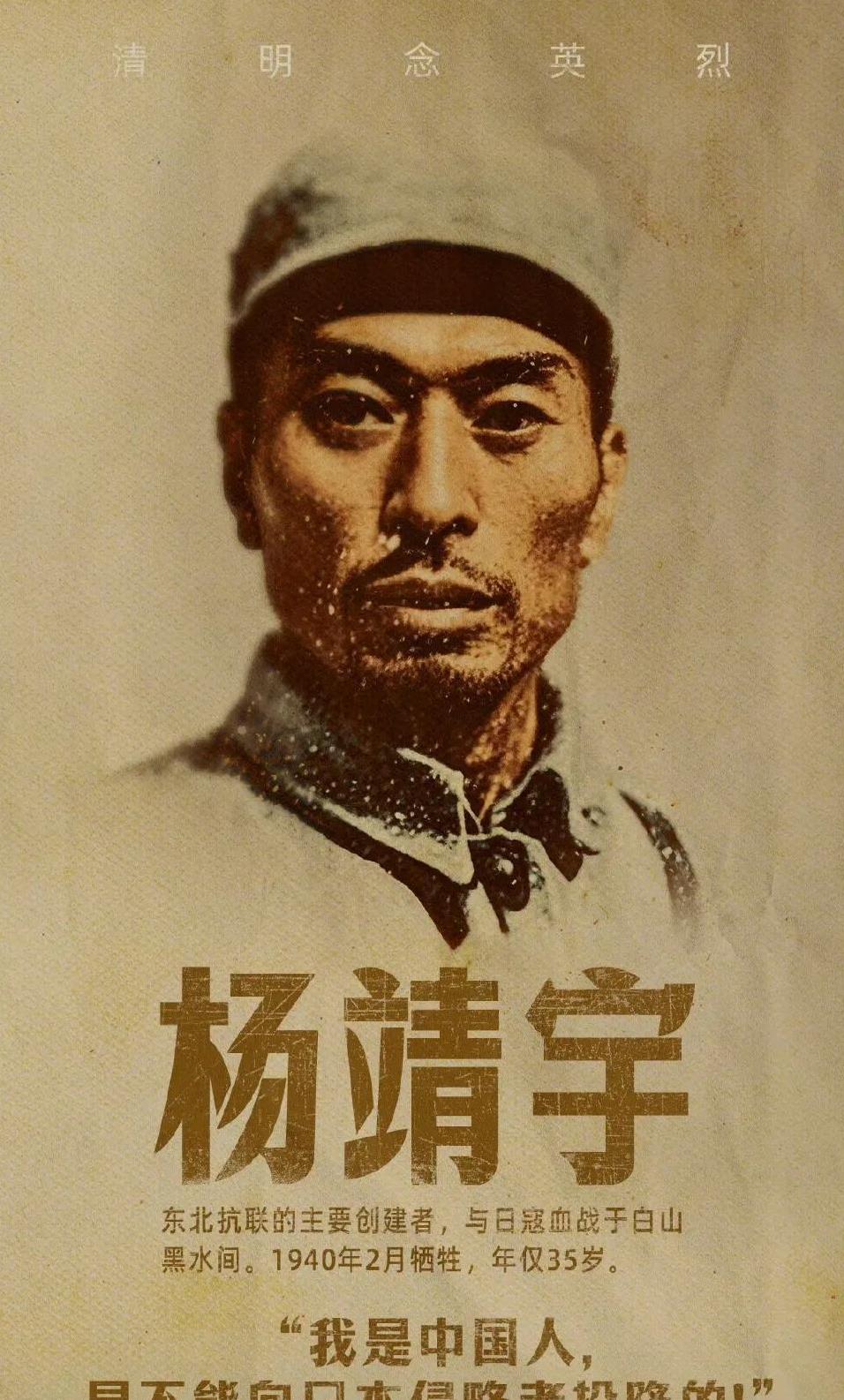

这样的信念在白山黑水间生生不息。翻开军事科学院的抗战档案,一组对比数据令人震撼:3万东北抗联将士如钉子般楔入东北大地,将76万关东军精锐死死拖住14年。这意味着每个身着破絮单衣的抗联战士,要面对25个武装到牙齿的敌人。当杨靖宇将军的遗体被日军解剖时,胃里尚未消化的棉絮与树皮碎屑,让军医三宅良的解剖刀当啷坠地。这个曾在九州帝国大学主修解剖学的军医,突然跪倒在零下40度的雪地里恸哭:"支那竟有吞棉絮战斗的将军,我们永远征服不了这样的民族!"

黄埔军校第六期骑科毕业照上的赵一曼还带着少女的娇俏,谁能想到这个四川宜宾的富家千金,会在十年后成为令关东军闻风丧胆的"红枪白马"女政委。哈尔滨市档案馆珍藏的1932年电车工人罢工记录显示,化名李一超的她仅用三天就组织起全市电车系统大罢工,日伪当局的交通动脉瞬间瘫痪。而在赵一曼纪念馆里,1935年《抗联第三军第二团作战训令》原件上,刚劲的毛笔字迹与女性特有的细腻批注交织,见证着知识精英向铁血指挥官的蜕变。哈尔滨社科院张万鑫研究员抚摸着泛黄的文献感叹:"她把《共产党宣言》里的理论,化作了帮老乡挑水时哼唱的东北小调,这正是抗联能在冰天雪地里扎根的精神密码。"这种扎根民心的智慧在杨靖宇将军手中绽放出惊人的生命力。根据抗联老战士口述史料,杨司令独创的"半天工作制"要求部队每天抽出四小时帮群众春耕秋收。1939年腊月,当日军调集三个师团进行"篦梳扫荡"时,杨靖宇带着队伍在齐腰深的积雪中连续转移37次。随军记者拍下的宿营记录显示:零下42度的寒夜里,战士们宁愿挤在临时挖的雪洞中发抖,也绝不踏入近在咫尺的民宅半步。正是这种"冻死迎风站,饿死不弯腰"的纪律,让抗联在日寇"归屯并户"的毒计下,依然能通过地下交通网获得玉米面和咸菜疙瘩,创造出年均作战118次的游击传奇。

智慧照亮黑暗战场赵一曼就义时的枪声尚未消散,松花江畔已传来震耳欲聋的爆炸声。1937年3月的黑风口山谷里,29岁的赵尚志正导演着一场惊心动魄的"死亡芭蕾"。面对日军铃木旅团三千精兵的立体围剿,这位抗联第三军军长将八百勇士化整为零,依托完达山脉的褶皱地形布下四重死亡陷阱。现藏沈阳军区档案馆的作战地图显示,他巧妙利用15公里狭长谷地,以"梯次阻击、弹性防御"战术,用木炮和土地雷打出了1:5.4的伤亡交换比。日军《满洲作战日志》里记载:"赵部神出鬼没的战术,让帝国陆军引以为傲的操典成了废纸。"

这种战场智慧在太行山深处淬炼成锋。1942年5月的十字岭上,左权将军手持望远镜观测日军动向的身影,永远定格在八路军战史中。面对冈村宁次精心策划的"铁壁合围",这位黄埔军校战术教官出身的将领,竟用"磁性战术"将日军主力引入深山。北平师范大学保存的无线电记录显示,左权指挥的牵制部队用明语发报暴露位置,成功吸引住日军三个联队。当北方局机关八千余人安全转移时,这位八路军副总参谋长的鲜血已浸透太行山的砂岩——他用生命实践了自己在军事教材上写的"精确计算到最后一颗子弹"的作战原则。

热血书写的家国叙事泛黄的家书在玻璃展柜里静静诉说,左权将军1942年5月22日的绝笔信上,11个力透纸背的"念"字如子弹穿透时空。这位黄埔一期的高材生,在给妻女的家书里塞进晋东南的山花标本,却在作战地图上标满冷酷的进攻箭头。国防大学金一南教授指着信笺上的泪痕说:"这些温热的文字证明,真正的英雄主义从不是泯灭人性,而是在战火中淬炼出更纯粹的人性光辉。"

这种光辉照耀着远征军的缅北征途。1942年5月18日的郎科山谷,戴安澜将军倚着弹痕累累的吉普车,用染血的绷带捆住炸断的双腿继续指挥突围。士兵回忆录里写道,将军临终前最后的动作,是把全家福照片按在胸口——那张照片后来被战火熏得焦黄,却完整保存在台北忠烈祠的将星馆里。当年《纽约时报》战地记者白修德在报道中写道:"戴将军用生命诠释了东方军魂,他倒下时护住照片的姿势,比任何铜像都更具震撼力。"?永不熄灭的精神火炬军事博物馆抗战厅的玻璃展柜里,赵一曼的粗布军装与杨靖宇的牛皮文件包静静对话。这些带着弹孔与血渍的文物,此刻正与展厅外歼-20战机的轰鸣产生奇妙的共鸣。清华大学胡鞍钢教授在展柜前驻足良久:"英烈们用生命验证了一个真理——当精神力量突破临界点,就能创造超越物理定律的战争奇迹。"这种奇迹正在新时代续写。2015年9·3阅兵式上,"东北抗联"英模方队踏着81个春秋前的冲锋节奏走过天安门;2020年珠河县考古现场,90后文物修复师用三维激光扫描重现赵一曼就义地的历史原貌;2023年靖宇县杨靖宇小学的VR课堂上,孩子们透过数字技术亲历那场冰天雪地里的最后突围。这些跨越时空的对话印证着:英烈精神从未凝固成标本,而是化作基因密码在民族血脉里奔涌。

清明时节的细雨浸润着华北烈士陵园的花岗岩碑林,那些鎏金的名字正化作北斗卫星的定位信号、福建舰甲板上的航迹线、量子计算机的运算代码。当南昌起义的枪声化作文昌发射场的火箭轰鸣,当平型关的硝烟化作东海防空识别区的雷达波纹,我们终于能对着苍穹告慰英灵:您舍命守护的山河,如今剑鸣九霄,星耀四海;您用热血浇灌的土地,已是稻浪千重,盛世如虹。