时间线:

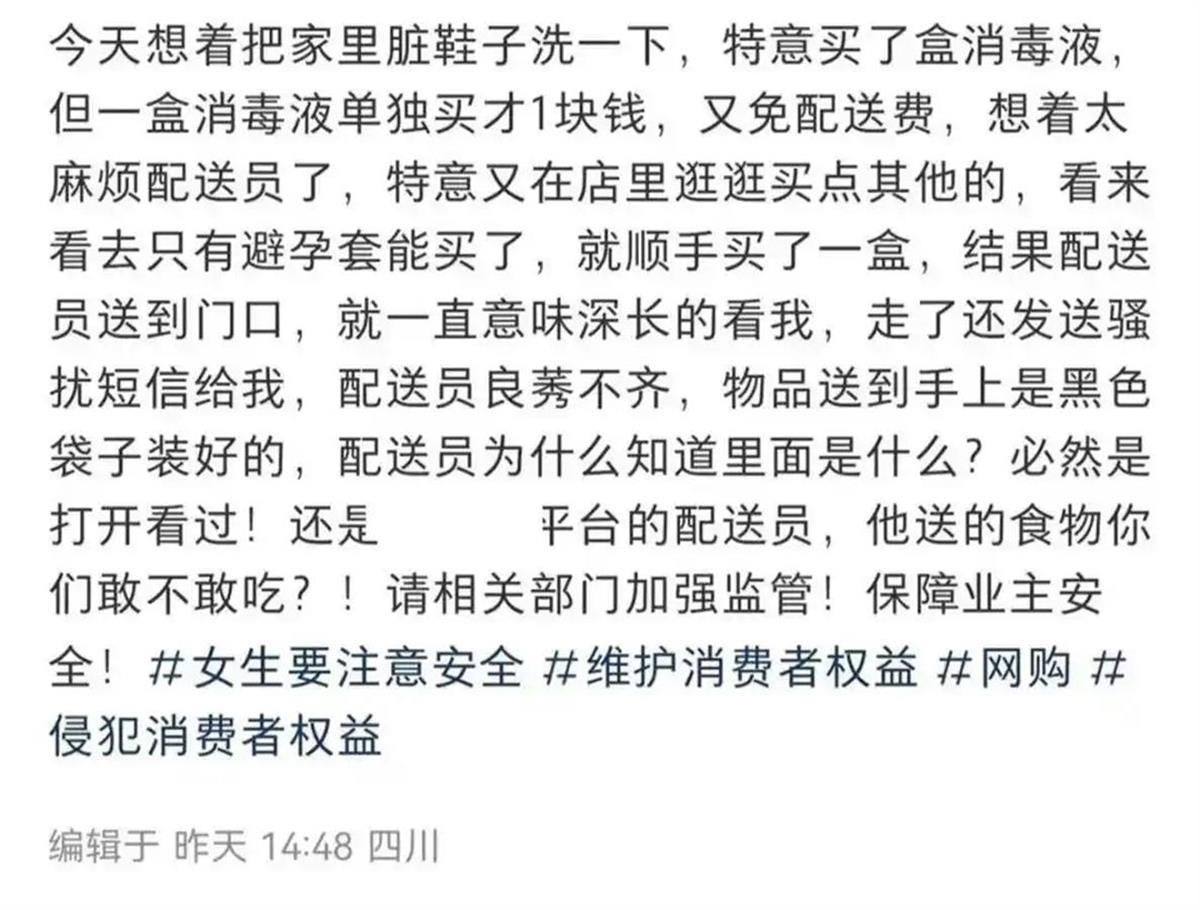

4月25日:成都网友王女士通过某电商平台(便利店合作方)订购一盒消毒液和一盒避孕套,由某外卖平台配送员送货。

收货时:配送员在送货时“意味深长”地注视王女士,随后通过短信发送骚扰内容:“12只,注意身体啊,美女。”

4月25日晚:王女士向平台投诉,配送员致电道歉。

4月26日:平台以购物券形式退还避孕套货款,称将调查处理。

关键细节:

王女士质疑平台宣称的“虚拟号码”技术失效,配送员仍能获取其真实联系方式。

平台解释虚拟号码在配送当日可临时联系,但未说明为何配送员事后仍能发送短信。

商家称计生用品使用黑色包装袋并折叠小票,但王女士指出包装袋较薄,商品可能被肉眼识别。

2017年昆明一女子因朋友代购“特殊用品”遭骑手偷窥及微信骚扰,最终骑手被开除。平台彼时承诺推广“虚拟号”和自提箱,但此次事件显示问题仍未根治。

暴露的核心问题

虚拟号码的局限性:虽隐藏真实号码,但配送当日仍开放通信权限,为骚扰行为留下窗口。

订单信息暴露:配送员可通过订单详情(如地址备注、商品名称)推测用户隐私,平台未实现全流程信息脱敏。

流于形式的保护:黑色包装袋、折叠小票等措施仅满足“表面合规”,未真正阻隔信息泄露(如透明包装材质)。

事后处理模式被动:仅退款、道歉和开除涉事员工,缺乏事前预防机制(如敏感订单接触人员权限限制)。

职业伦理缺失:部分配送员将用户隐私视为“八卦谈资”,利用职务便利实施骚扰。

公众隐私意识觉醒:消费者对平台技术过度信任,却忽视“人”这一环节的风险,引发对数字经济隐私保护逻辑的反思。

舆论与行业反思

网友观点:

“多关心自己的生计,少管他人的‘计生’!”

“隐私保护不应止步于虚拟号,需从技术到制度的全面升级。”

专家建议:

技术层面:采用动态验证码替代虚拟号,实现“单次联系即失效”;开发敏感商品“无痕配送”模式。

管理层面:建立配送员隐私接触记录追踪系统,违规者纳入行业黑名单。

法律层面:推动立法明确“用户隐私接触者”的法律责任,提高违法成本。

事件启示

此次事件不仅是单个配送员的失德,更折射出即时配送行业在高速扩张中对隐私保护的系统性忽视。平台需从“技术防御”转向“责任共治”,将隐私安全纳入核心服务标准。只有当每个包裹的隐私与商品同时“安全抵达”,数字经济才能真正赢得公众信任。