**鱼腥草种子寿命短,贮藏难度大,探索长期保存新方法提升活力**

你知道吗?在四川盆地西部的雅安山区,每到惊蛰前后,晨雾还未散尽时,老张就会蹲在自家田埂上,盯着那片刚翻耕过的土地发呆。这里的鱼腥草种子年年种,却总像得了"短命症"——播种后出苗稀稀拉拉,到了白露时节,植株瘦得像根竹竿,叶子蔫得能拧出水来。去年霜降那天,老张蹲在地头数了半天,满地枯黄的鱼腥草只有不到三成活下来。

同样的经纬度上,距离雅安不到两百公里的沐川县,王婶家的鱼腥草却长得郁郁葱葱。她的秘诀藏在厨房角落的一个陶罐里——那是去年冬至前夜,她用草木灰层层包裹的鱼腥草种子。当别人都在寒露后忙着播种时,王婶却把种子揣进怀里焐了三天三夜,直到立冬那天才小心翼翼地播下。三个月后的清晨,当第一缕阳光洒在叶片上时,晶莹的露珠在阳光下折射出七彩光芒,仿佛在诉说着生命的奇迹。

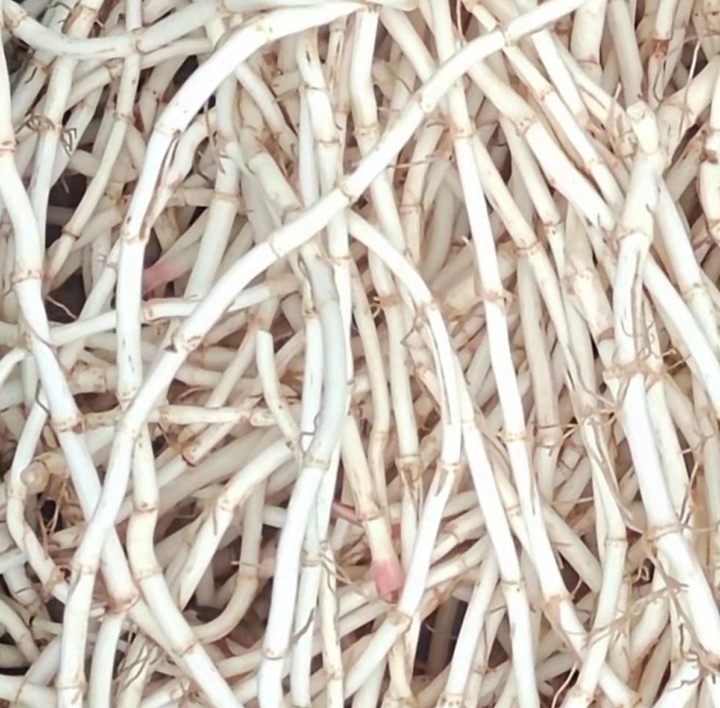

鱼腥草种子的生命轨迹,就像一场与时间的赛跑。每年春分前一周,是鱼腥草种子最佳的采收期。这个时节的种子,胚乳饱满得像刚灌满浆的小麦,种皮泛着淡淡的琥珀色光泽。但一旦错过这个窗口期,种子的活力就会像沙漏里的细沙,迅速流逝。去年清明前后,老张按照老法子采收了种子,结果到了谷雨时节,发芽率连三成都不到。而王婶却在春分前夜,用山泉水浸泡了三天三夜的种子,然后埋进盛满河沙的陶瓮里,放在灶膛边恒温保存。等到立夏前五天播种时,这些种子就像列队士兵般齐整地破土而出。

在鱼腥草的种植史上,时间永远是最残酷的裁判。白露前3天播种,出苗72小时黄金期,这些精确到小时的时间节点,往往决定着收成的成败。去年寒露那天,老张看着地里迟迟不见动静的种子,急得像热锅上的蚂蚁。而王婶却在立秋后的某个清晨,用竹签轻轻拨开土壤表层,发现那些细小的根须已经像婴儿的手指般蜷缩着,随时准备迎接阳光的拥抱。三天后,当第一缕晨光穿透晨雾时,王婶家的田垄上已经铺满了一层嫩绿的新芽。

不同地域的土壤特性,更是为这场时间游戏增添了变数。雅安的土壤偏酸性,颗粒细腻得像婴儿的面粉,在清晨光照下泛着珍珠般的光泽。而沐川的沙质土壤则粗粝得多,颗粒间透着明显的空隙。去年霜降那天,老张蹲在地头看着板结的土地发愁,而王婶却在自家田里撒了一把草木灰。三天后,当雨水浸润土壤时,草木灰中的矿物质迅速溶解,为种子提供了天然的"营养餐"。到了立冬时节,王婶家的鱼腥草已经长出了三片嫩叶,而老张的田里依然一片死寂。

在萝卜种植界,也有着类似的冷知识。七寸参萝卜喜欢在黏土中扎根,穿心红萝卜偏爱沙壤土,鸭蛋青萝卜则对壤土情有独钟。去年春分时节,老李头把三种萝卜种子混种在一起,结果到了夏至前五天,只有鸭蛋青萝卜勉强长出了几片叶子。后来他才明白,不同品种的萝卜对土壤的要求就像人的性格一样千差万别。七寸参萝卜需要土壤紧实如"铁板烧",穿心红萝卜则喜欢疏松透气的环境,而鸭蛋青萝卜最适应的就是那种"抓一把能成团,松开手就散开"的中性土壤。

回到鱼腥草的话题,贮藏难度的背后,其实是生命活动的微妙平衡。去年冬至那天,老张把种子随意堆放在墙角,结果到了小寒时节,种子表面已经长满了霉斑。而王婶却把种子装进双层棉布袋,挂在厨房的梁上。每天炒菜时腾起的烟火气,就像给种子做了一场天然的"桑拿"。到了大寒前夜,她轻轻抖开袋子,发现那些种子依然保持着播种时的饱满状态,仿佛时间在它们身上停滞了脚步。

在鱼腥草的种植过程中,还有一些鲜为人知的细节。比如,播种前用淘米水浸泡种子十二小时,可以让种皮软化;出苗后第三天傍晚喷洒稀释的米醋溶液,能有效预防叶斑病;立夏前三天追施草木灰,能让茎秆长得更加粗壮。这些看似不起眼的小技巧,却是农友们世代相传的智慧结晶。

沙质土壤在清晨光照下的颗粒感,总能给人带来意想不到的惊喜。去年谷雨那天,王婶蹲在地头,看着阳光穿透土壤缝隙,形成一道道金色的光线。她伸手抓了一把土壤,那些细小的颗粒在指尖跳跃,仿佛在诉说着大地的秘密。而霜降时大棚内外的温差,更是让人惊叹自然的鬼斧神工。那天清晨,王婶走进大棚,发现棚内的鱼腥草叶片上挂满了露珠,而棚外的叶片却依然干瘪。这种温差带来的糖分积累,让大棚里的鱼腥草口感更加脆嫩。

在时间的长河中,每一个节气都像是一把精准的刻刀,雕琢着农作物的生长轨迹。去年清明前五天,老张看着地里稀疏的苗情唉声叹气,而王婶却在清明当天清晨,用草木灰水轻轻喷洒了一遍幼苗。三天后的清晨,当第一缕阳光洒在叶片上时,那些原本萎靡不振的幼苗突然焕发了生机,叶片变得翠绿欲滴,仿佛一夜之间长大了许多。

鱼腥草种子的贮藏难题,归根结底是对生命节奏的把握。去年冬至那天,王婶把种子埋进盛满河沙的陶瓮时,特意在上面覆盖了一层薄薄的棉絮。这个看似随意的动作,却为种子创造了一个恒温恒湿的环境。到了立春前五天,当她轻轻拨开棉絮时,那些沉睡了三个月的种子,就像听到了集结号,纷纷探出了嫩黄的芽尖。

在这场与时间的较量中,每一个细节都至关重要。去年小满时节,王婶发现田埂边的鱼腥草长得特别茂盛,仔细一看,原来是地头的野蔷薇为它们挡住了午后强烈的阳光。从那以后,她每年都会在田埂边种上几株野蔷薇,为鱼腥草创造一个天然的遮阳伞。这种看似不起眼的安排,却在不经意间提升了鱼腥草的品质。

您觉得是土壤决定品质还是农时把控更重要?这个问题或许没有标准答案。但可以肯定的是,在这片土地上,每一个勤劳的农友都在用自己的智慧和汗水,书写着属于他们的农耕传奇。无论是雅安的晨雾还是沐川的晚霞,无论是陶瓮里的草木灰还是田埂边的野蔷薇,这些看似平凡的元素,都在默默守护着农作物的生命密码。