第一个是后百济与钱镠联姻的客观原因。

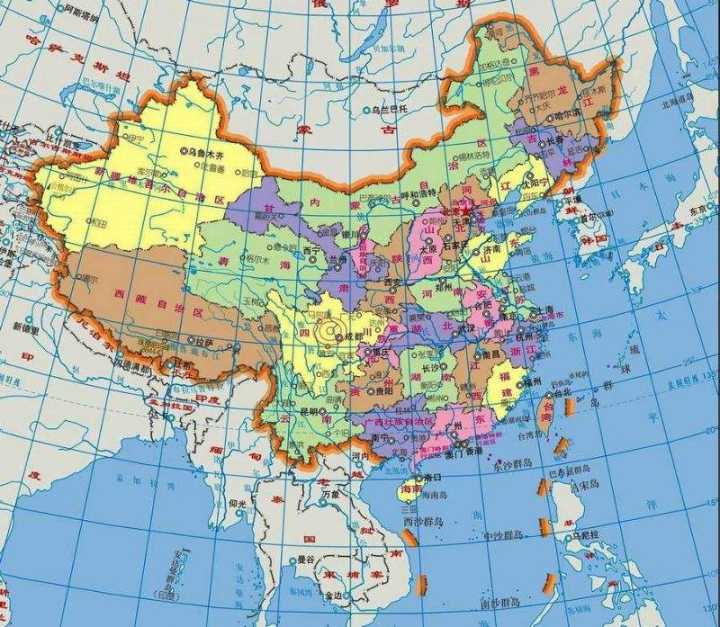

如下图所示,后百济立国的湖南地区在纬度上已经与山东处于同一水平,并且与当时占领苏州的吴越州相距不远。

东海洋流的分布是中间的黑潮,从南向北流动。西北方的渤海黄海有很多补充洋流,从百济到济州岛,从北向南流动。即便没风也能在一个月内漂流到福建厦门以北、江苏海门以南的这片区域内。我不知道这些漂流民的消息,不过日本遣唐使走和本线路接近的中日南线航道时,六分之一会抵达淮南节度使的扬州海门县,六分之三会抵达浙东观察的越、明州两州,六分之二会抵达浙西沿海。后百济人向西走到大海之后,着陆区应该大差不差。在大多数情况下,他们将着陆于吴越的统治下。这是后百济和钱镠搭上线的自然因素。

根据其他答案,后百济与吴越之间的联系似乎早在唐亡之前就已建立。从逻辑上讲,很容易找到一个解释:后百济政权从统一新罗里炸出来的政权,当然会知道为什么新罗可以统一半岛。建国后,他想与摇摇欲坠的大唐取得联系,很自然得到承认,甚至得到唐军的帮助。而当时应该已经加同中书门下平章政事的钱镠,作为使相给后百济国主发个从四品的中大夫散官,也符合唐末的使相便宜行事惯例。这一行为从唐政府的内部管理上说,虽然是僭越(按制度钱镠应该先将他任命甄萱为中大夫的想法上报朝廷,由皇帝批复,下制书正式任命甄萱为中大夫),但造成的负面影响比钱镠在自己治下现场任命的一群群节度副使、新节度使要小得多。后者尚且不足为钱镠不恭顺的例证,前者那更是洒洒水一晒干的小事了。

后高丽后来有掺和进来,情况又发生了变化。

钱镠长久的生命,以及寡薄的节操,使他的礼仪性质的政治地位随着北边一茬茬死掉的皇帝而水涨船高。在调停丽济战争的三年前(924年),钱镠所遥领的中央官职已进化为尚父、天下兵马大元帅、太保守尚书令,还得到了唐庄宗赐予的玉册金印[1]。这些职务和待遇直到929年时才被后唐朝廷撤销。在钱镠出面调停丽济战争时,他们三方的关系为唐朝尚父吴越王、天下兵马大元帅、太保守尚书令;唐朝高丽王、玄莵都督、某散官;唐朝百济王、都督、某散官。

插一句嘴:当我们研究历史人物时,我们需要记住,历史人物也会在活着的时候研究死得比他早的历史人物。

尤其是在一个辉煌时代的衰落之后,在一个阴郁而混乱的世界中,人们某些难以理解的行为实际上可以通过研究他们先前辉煌时代的记录来找到答案。例如,汉代以后的魏晋南北朝和唐以后的南北朝六朝都有这样的道理。这种现象在五代十国的“唐朝人”(指877年以前出生的人)中非常明显。那群人根本不会掩饰自己热衷于cosplay唐前期著名人物的癖好,实例如著名的天策上将马某。

就本例而言,这意味着钱镠的行为将受到唐朝担任那串官职的人,留在史籍、传说中的行为的影响。

碰巧的是,在大唐三百年中,除了钱镠,还有一例尚父,还有一例带有玉册金印的天下兵马大元帅。

尚父郭子仪在与和回鹘汗吐蕃将军聊天时以卿称之,回鹘吐蕃人跪在地下管他叫父亲殿下。

天下兵马大元帅皇太子李适,在时任皇帝死后成为了新的皇帝。

以上两个例子确定了“尚父”、“天下兵马大元帅”的礼仪参照:外国人的爹以及储君。唐庄宗赐予的玉册金印大约加强了钱镠的这种感觉,“宝正”年号的颁布大约与之相关。而且就《旧五代史》拿到的刘昫的《唐书》底本来看,唐明宗的朝廷基本将钱镠僭越跋扈的行为都关联到了受赐玉册金印后:

镠于唐昭宗朝,位至太师、中书令、本郡王,食邑二万户。梁祖革命,以镠为尚父、吴越国王。梁末帝时,加诸道兵马元帅。同光中,为天下兵马都元帅、尚父、守尚书令,封吴越国王,赐玉册、金印。初,庄宗至洛阳,镠厚陈贡奉,求为国王,及玉册诏下,有司详议,群臣咸言:“玉简金字,惟至尊一人,钱镠人臣,不可。又本朝己来,除四夷远藩,羁縻册拜,或有国王之号,而九州之内亦无此事。”郭崇韬尤不容其僣,而枢密承旨段徊,奸幸用事,能移崇韬之意,曲为镠陈情,崇韬黾勉从之。镠乃以镇海、镇东军节度使名目授其子元瓘,自称吴越国王,命所居曰宫殿,府署曰朝廷,其参佐称臣,僣大朝百僚之号,但不改年号而已。伪行制册,加封爵于新罗、渤海,海中夷落亦皆遣使行封册焉。可以看到,明宗朝廷把钱镠册封外国的行为也放到了这后面。如果我们相信后唐-后晋朝廷的信息收集能力,甚至可以认为钱镠确实在受赐玉册金印后,进行过对外册封行为。该句所述的“渤海”、“新罗”,考虑到在钱镠受赐时渤海已亡、新罗已炸,此二语当是地理名词而非国名,代表着钱镠或许对辽东和朝鲜半岛上的各色政权都来过一次册封。

其中后百济甄萱确实受到过钱镠册封的可能性很大。钱镠得册印是在同光二年八月,而甄萱则在同光三年,入朝后唐称臣。考虑到甄萱自起事来二十年未尝入朝中原,只是与钱镠保持关系,此次入朝极有可能是钱镠以唐朝尚父身份对其册封后,甄萱意图绕过钱镠找后唐求援乞怜的“谢恩使”——庄宗当时灭了前蜀,看起来很有可能中兴唐朝,百济小国赶急忙慌来求援亦符合逻辑。

若如上言,虽然钱镠和甄萱不一定是册封与被册封的关系,但有可能会是政治秩序中“佐佑”[2]的关系,仍会具有明确的上下级秩序,钱镠为上为殿下,甄萱为下为卿。至于高丽的态度,首先在丽济战争时,高丽毋庸置疑是唐臣,不可能不尊敬唐朝天子的尚父;其次,无论是高丽、百济、渤海还是新罗的国王,一律带都督衔,从军事体制上说是天下兵马大元帅钱镠的下级;最后,钱镠同光二年擅自册封的范围包含高丽,指不定当时高丽也上了当成了钱镠的“佐”、他的下线,总之就是得尊敬钱先生,尊称他为殿下,自称小臣完全是正常行为。

当然,这种事虽然钱镠自己觉得逻辑通顺,做起来开开心心,高丽百济也乐得配合,但本质上仍旧是僭越。钱先生在929年被唐明宗撤销待遇,就是因为唐中央使节也配合钱先生这个逻辑蹦了次迪:

属供奉官乌昭遇使于两浙,每以朝廷事私于吴人,仍目镠为殿下,自称臣,谒镠行舞蹈之礼。及回,副使韩玫具述其事,重诲因削镠元帅、尚父、国王之号,以太师致仕。自此之后吴越国就没干过册封外国国王的事情了,最多给外国人封点官做,这个行为是具有便宜行事权的使相王在中央制度下能做的上限了。

总而言之,吴越国和钱镠总体来说都是恭顺的,之所以敢自居上位调停丽济战争,主要是唐庄宗给的待遇太高,令人膨胀而忘乎所以了一点。明宗收回待遇之后他们该干嘛还是干嘛去了。

参考

^这不属于正常礼节。玉册金印是只有君主——大君皇帝、小君皇后、储君皇太子——可以拥有的宝具。唐庄宗此行,几乎等于对钱镠求婚或者想当钱镠的爸爸(不)

^自西周以来的一种政治逻辑,天子将某人配给某高官使用,或者某高官向天子引荐某人后,高官即为某人之“佑”,佑字的“庇佑”之意从此而来;某人则为高官的“佐”,佐字的“辅佐”之意由此而来;这是一种比君臣关系稍微淡一些的关系。