梦醒时分。

“最近准备找工作了……这个游戏没做好,需要再沉淀沉淀。”

我和《丧尸卡牌》的作者“热情的气味”之间的对话,最终停留在了对方留下的这句话。

最初关注到这款游戏时,是它卡牌版《逃离塔科夫》的玩法吸引了我。

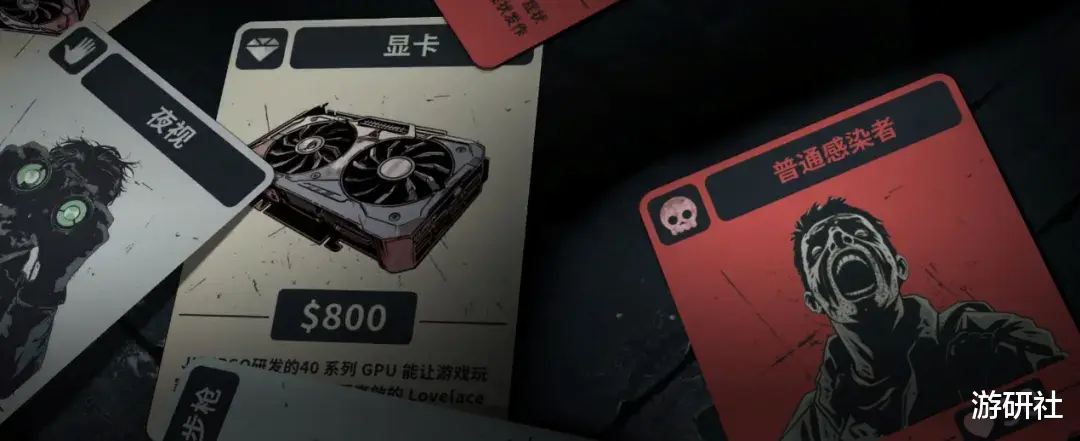

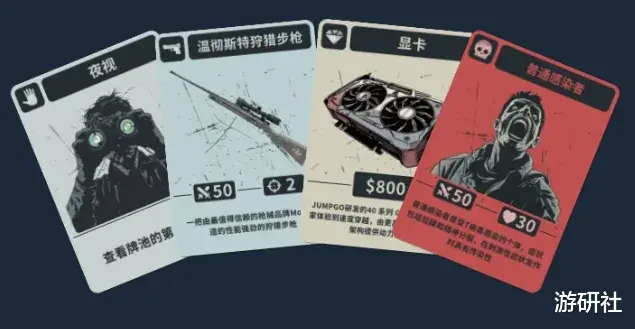

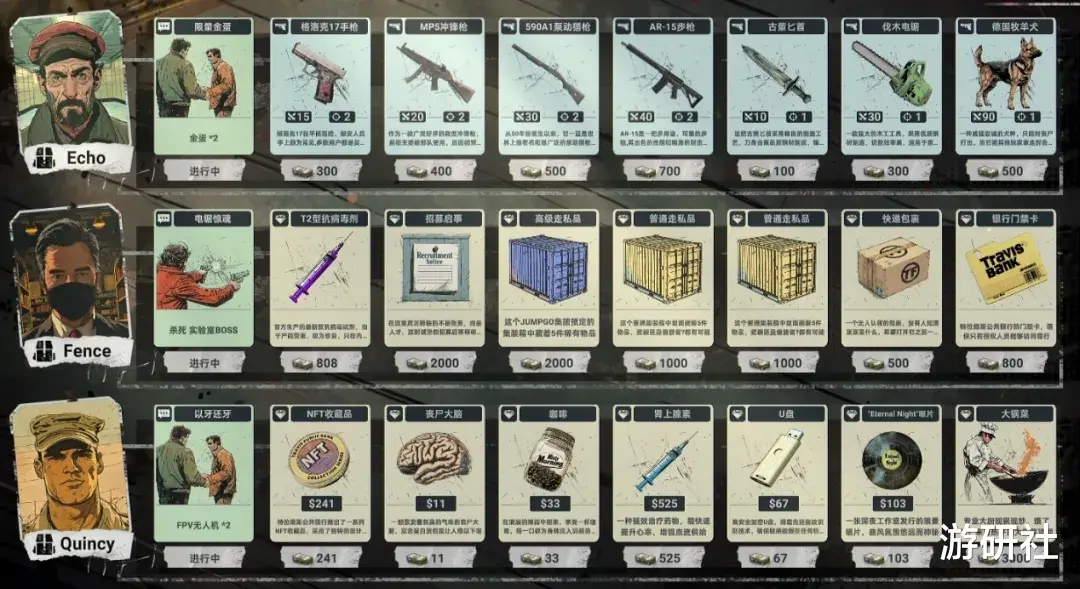

传统“搜打撤”游戏里的遭遇战,被这款游戏浓缩成了一场牌局。几位玩家围坐一桌,轮流从包含了战术卡、武器卡、物资卡和丧尸卡的共用牌堆中抽牌。一旦抽中丧尸牌,就需要消耗武器将它击退,或者被它咬中掉血。

玩家们需要通过战术卡、武器卡和角色技能之间的配合避开丧尸,同时又要尽可能让其他玩家被咬中。最终存活的玩家,可以胜者通吃掉全场所有战利品和对手的背包物品。

游戏的主界面

每场牌局结束后,玩家又得根据自己的阵容健康度、武器储备和已搜刮的物资价值,自行判断是继续搏把大的,还是拿着已有的战利品见好就收。一场场“牌局遭遇战”,就这样串联成了“卡牌塔科夫”。

尽管当时的Demo版框架欠缺深度,往往让人随便开几局就腻了,但不难看出来,此时的《丧尸卡牌》已经能算是一个有模有样的产品雏形,不少玩家玩了Demo后对其也很看好。

这也令游戏在3月初正式发售时,获得了一定的起步销量,在线人数峰值能有700多人——对于绝大部分这种全靠开发者自己发行、缺乏宣传的独立游戏,能有这种成绩少说也跑赢80%的同行了。

然而游戏的好评率很快落到了54%的褒贬不一,并最终令开发者“道心破碎”。

我们通常会说,在刺激程度堪比博彩的独立游戏领域,固然有不少靠一个作品财富名誉双收,实现财富自由的例子。但实际上能完成一个内容务实的游戏并卖出一定销量,也已经算是相当了不起的成功了。

只是这种“相对”的成功,往往并不足以改变开发者的生活与命运。

1.“我全都要”

很多人在初见《丧尸卡牌》时,可能会觉得这是个国外中小型团队的作品。但实际上,它其实出自一个国内团队之手,而且是个只有一名成员的工作室。

但一人成军的建制,却成了这款游戏大部分问题的起点。

画面风格很容易让人想到《这是我的战争》

如果拆掉这款游戏“塔科夫”的包装,只看玩法核心机制的话它其实就是一个卡牌版的“俄罗斯轮盘赌”,只不过那颗要命的子弹被换成了丧尸卡。但没了用左轮对准太阳穴的刺激加成,这个玩法就只是个枯燥的运气游戏。

所以在改编成电子游戏时,游戏作者们要么在其中加入社交要素,要么就用机制多样的道具赋予它策略性——去年的两大热门独立游戏《骗子酒馆》和《恶魔轮盘》就正好对应了这两个方向。

而《丧尸卡牌》选择了“我全都要”。

既然它被称为“卡牌塔科夫”,那它自然就有符合这一设定的联机模式。玩家们组队和AI敌人对抗,也可以围坐一桌来一边插科打诨一边互相坑害,在卡牌的博弈间填充上言语的较量,已经有了一个不错的社交游戏雏形。

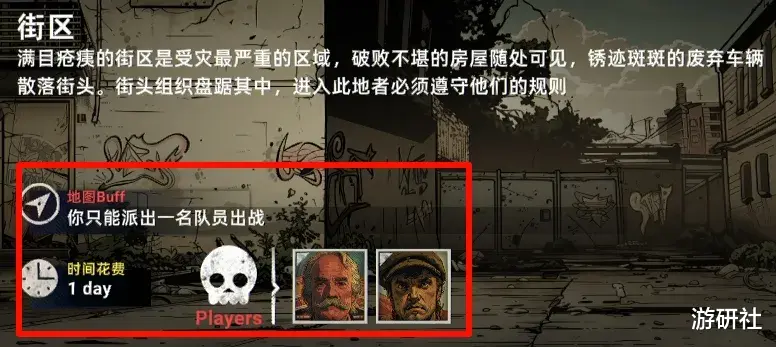

同时在单人玩法上,游戏里也在尽可能地赋予每局游戏策略性。除了一套固定的战术卡,地图上不同的场景都有着各异的地图BUFF,随机的敌人队伍配置也要求玩家根据情况搭配出最合理的阵容。

同时《丧尸卡牌》又试着用玩法模式上丰富游戏。比如在无限打牌闯关的“矿坑模式”中,只要自己还能战,就可以一直打下去;战场模式里,玩家又只能选择固定国家阵营的角色面对地狱难度的敌人配置,类似于《炉石传说》的冒险模式。

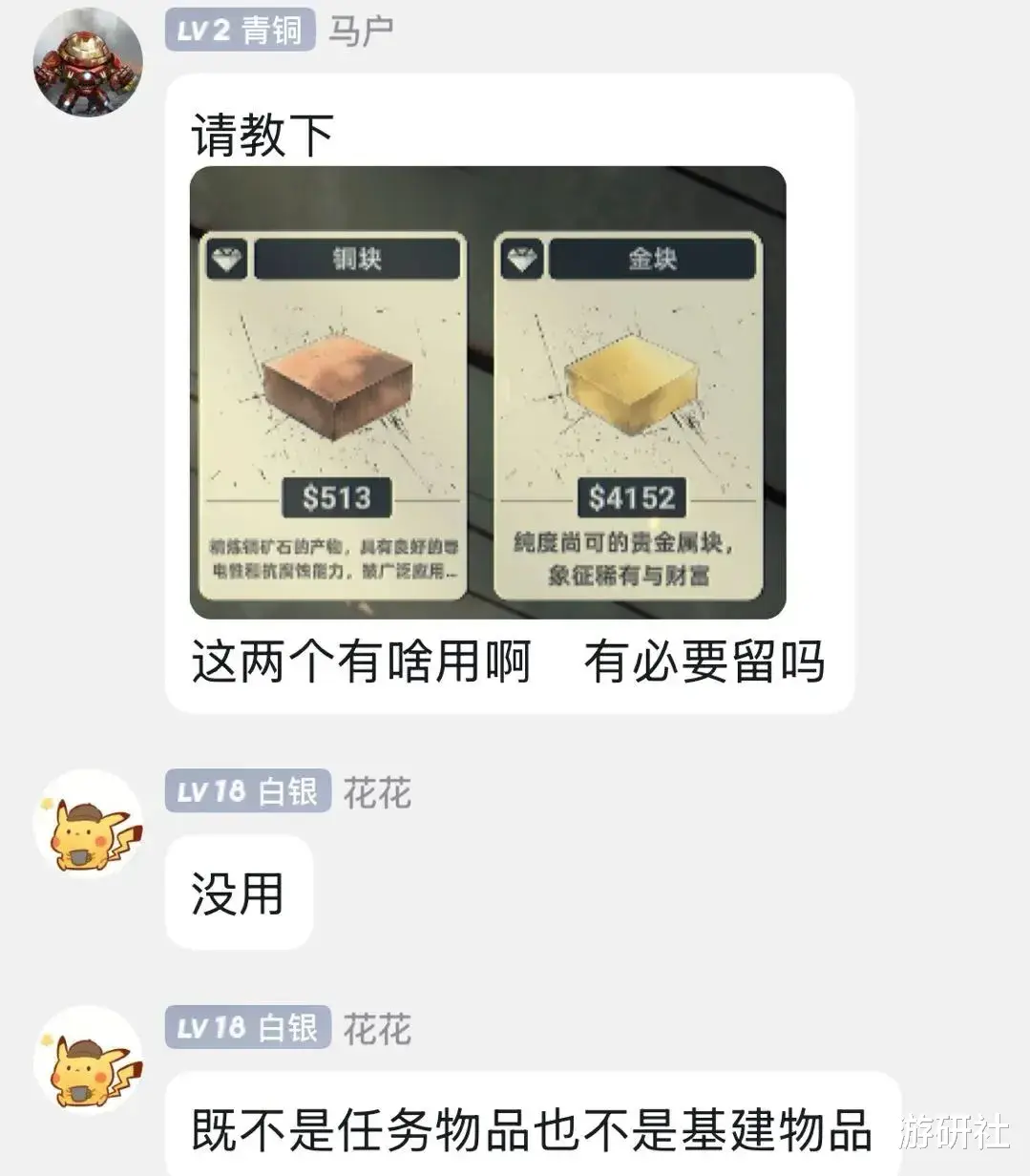

牌桌对局之外,《丧尸卡牌》也没有放弃局外成长的养成要素。游戏内打到的物资可以拿到商店里出售,也可以根据配方把战利品合成为不同的武器或道具,或者在商人处撕下通缉令刷出任务BOSS。

理论上来说,《丧尸卡牌》已经构想出了一套非常丰富的玩法框架,潜在的可塑性也成了许多玩家期待游戏正式版的一大原因。

但对于一名个人开发者的首部作品来说,《丧尸卡牌》的摊子显然铺得过大,以致于超出了作者的驾驭能力。

2.分身乏术

从上一家游戏公司离职后,积累了一定制作经验的“热情的气味”,决定做一款属于自己的游戏。

在独立游戏领域,单人的开发团队其实并不算少见。但回看他们的作品,要么在规模上就能看出游戏的克制与小巧,要么就是像《星露谷物语》那样用漫长的制作周期来换取游戏的体量,规模和时效,总得放弃一个。

但《丧尸卡牌》规划了如此多玩法,却在开发了6个月后就匆匆推出了正式版。对于“热情的气味”来说,试着追梦很重要,但他也得考虑养活自己的成本问题。

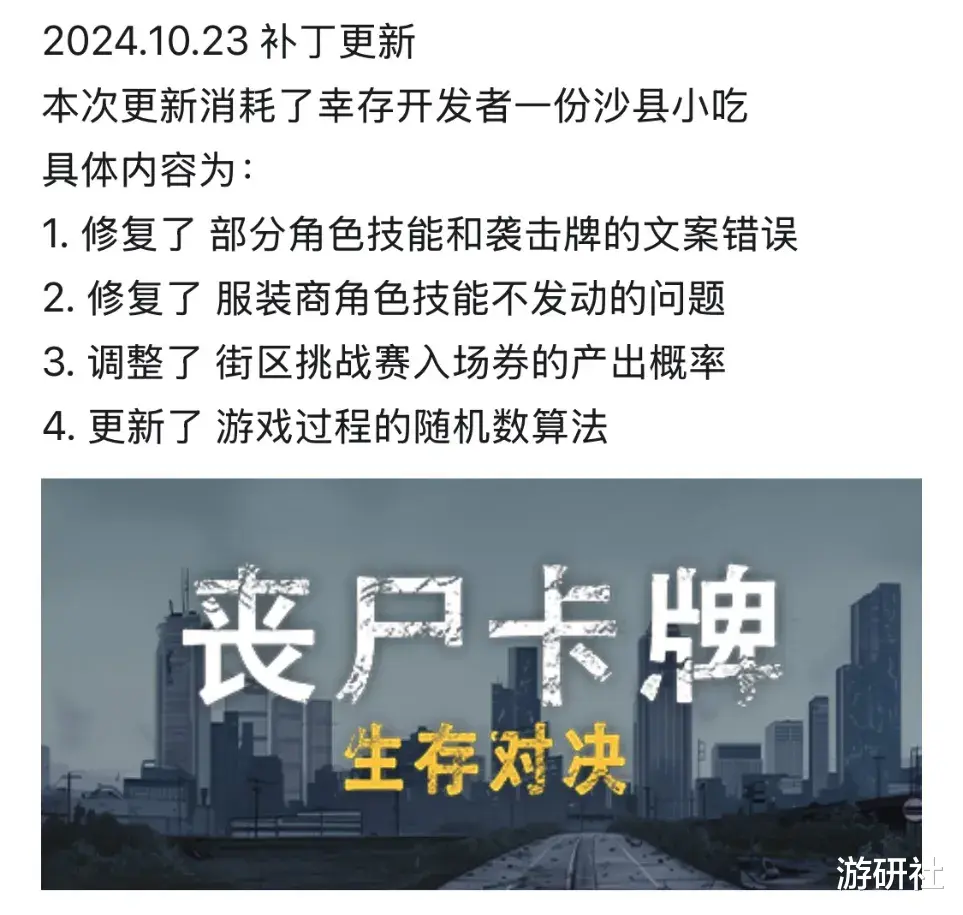

自推出了内测Demo之后,他就一直更新着游戏的更新日志,其中除了记录每个补丁增补的游戏内容,还用一种特别的方式记录着游戏的制作成本:如果是“本次更新消耗了开发者一碗热干面”,就代表这次补丁的体量不大;要是“本次更新N份肯德基全家桶”,那就是一次大型更新。

字面意义上“数着干粮往前走”的开发过程,让他没办法无止尽地一直做下去,只能尽可能地复现《丧尸卡牌》的理想形态,也因此让“既要又要”带来的各种问题。

同时兼具了PVP和PVE两套玩法首当其冲,让卡牌的数值平衡变得越发困难。例如一张叫做“袭击”的战术卡,可以直接消耗生命与对手交换全部手牌。如果是在纯粹的PVE游戏中,这种一招翻盘的大杀招可以带来逆袭的快感,但放到PVP中,只会让受害方感到无尽的憋屈。

再加上《丧尸卡牌》的PVE里又分为了多种模式,这进一步加剧了游戏的平衡难度。原本是优势的丰富玩法互相掣肘,让作者在平衡性调整中只能修东墙补西墙,边改边看实装后的效果。

与此同时,过于频繁的修修补补还让游戏的BUG频出,这让原本就在数值平衡上焦头烂额的作者更加疲于应对。它们不仅影响了普通玩家的游玩体验,也让外挂玩家有了空子可钻。

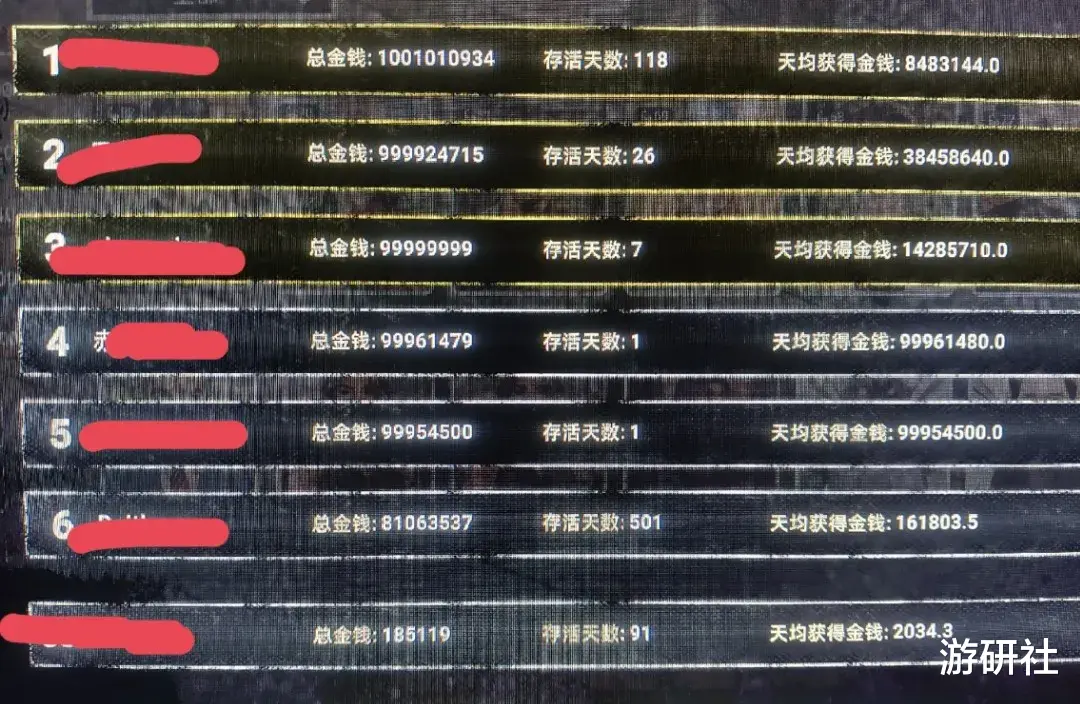

《丧失卡牌》上线不久后,游戏内的排行榜没过几天就出现了好几个“大神”,他们用一眼就能看出不可能达成的天文数字财富,进一步打击了玩家的冲榜积极性。

对于这么一个单人团队的小作坊来说,《丧尸卡牌》上线后作者既要快速调整游戏平衡,又要实时跟进玩家找到的BUG,还得和无孔不入的挂个做作斗争,实在过于分身乏术。

但祸不单行的问题并没有就此止步,甚至还蔓延到了游戏内容之外。

3.祸福相依的宣发

就和其他开发者一样,《丧失卡牌》也在宣发这个独立游戏老大难问题上,尝试过运作游戏的官方社交账号。QQ群、Discord、Reddit和B站等渠道上,他都开设了《丧尸卡牌》的官方渠道。

这些有一杆没一杆的运营,最终都没能激起太大的水花——除了和“洞主”这位主播的接触。

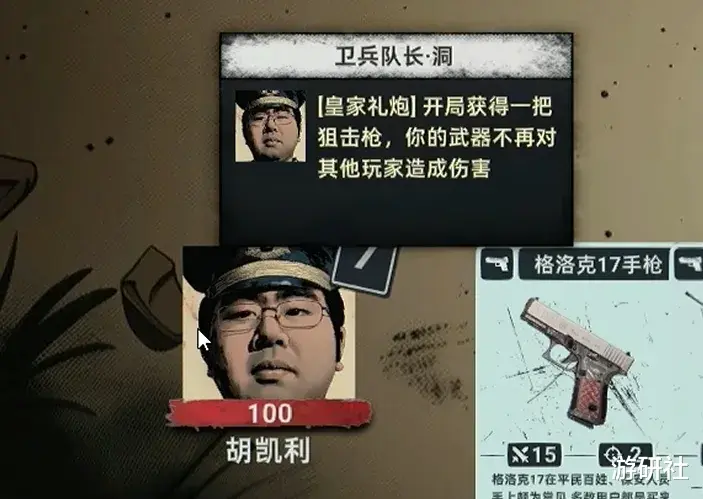

洞主是一名老牌《英雄联盟》主播,不播LOL的时候也会直播些单机游戏作为调剂。“热情的气味”自己本身就是他的粉丝,于是在Demo上线后就把自己的游戏推荐给了他们,让他们在直播中也给带带货。

从《丧尸卡牌》正式版的成绩看来,主播的带货确实是有效果的,刚发售时评论区好几个好评都在玩着洞主的梗,明确是看了直播而来。

驴酱是指洞主旗下的公会

后续的更新中,为了感谢洞主和他旗下工会的主播们,《丧尸卡牌》还以他们的形象特意制作了一批订制角色。也正因如此,才让这款游戏和这位主播更加深度地绑定了起来,引来了后续的差评轰炸。

在《丧尸卡牌》发售一周后,洞主在直播《英雄联盟》时和观众发生了激烈的争吵,导致大量粉丝转变成黑粉回踩。

这件事其实本身和《丧尸卡牌》并没什么关系,但通过多次直播带货和游戏中的订制角色,不少观众已经认定了这款游戏和主播的强绑定关系。于是大量在直播间被封号的观众,跑到了《丧尸卡牌》的评论区里宣泄怒火,不论是Steam还是小黑盒上,都能看到完全和游戏本身无关的差评。

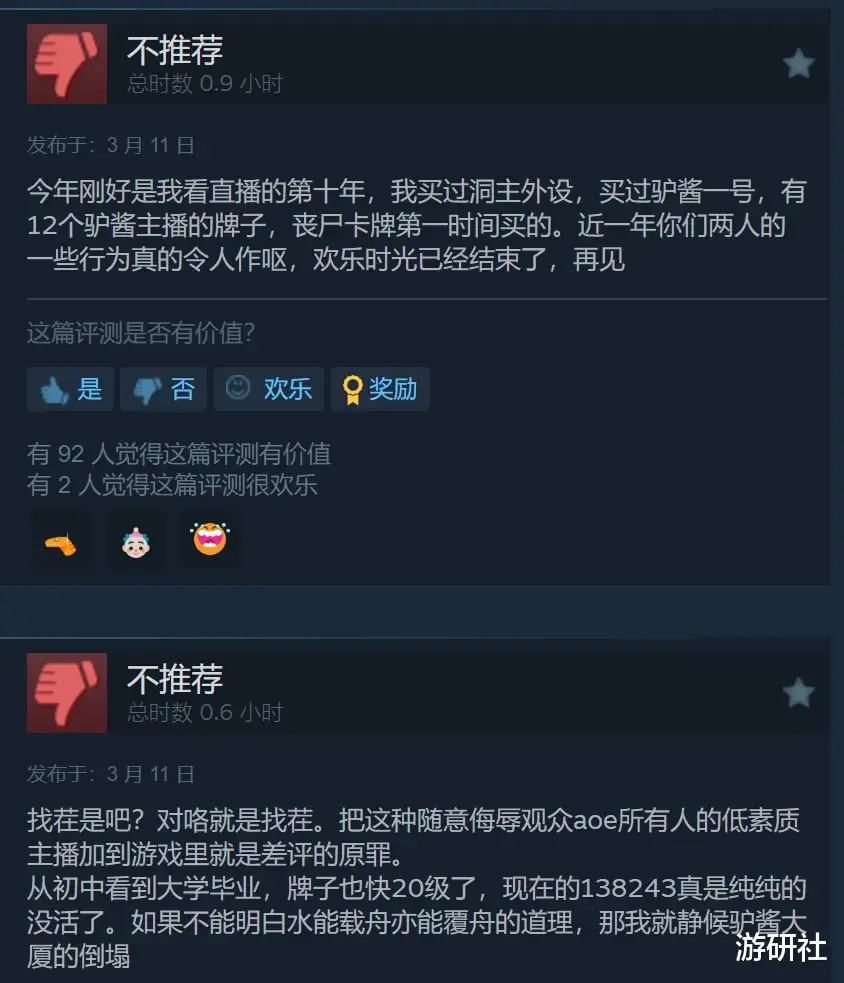

Steam上点赞数前二的评论

尽管这次一度成功的宣发为《丧尸卡牌》带来了一些玩家,但随后更加猛烈的差评轰炸又让游戏本就因平衡和BUG开始下降的评分一降再降,最终达到了如今连及格线都达不到的53%。

“内忧外患”的双重打击,让本就疲于应对后续更新的“热情的气味”深感无力,不得不接受《丧尸卡牌》已经很难翻盘的事实,才有了后来道心破碎的那句“准备回去找个班上”。

4.结语

其实在游戏内外的很多地方,都能看出“热情的气味”一开始的有在独立游戏事业上长久走下去的打算。

社交媒体上除了自己的个人账号,他还为工作室JumpGo Games注册了用于官方营业的帐号;游戏内的开场Logo下,最初版本的制作方也是JumpGo Games的名字,大有拉开阵仗大干一场的架势。

但在发布了一条《丧尸卡牌》的预告后,JumpGo Games再也没更新过任何动态,游戏内的制作方也悄悄改成了“热情的气味”的名字。

已被改掉的Logo

由于各种各样的原因,《丧尸卡牌》最终没能成为一款成功的独立游戏,“热情的气味”也没能继续在独立开发者的路上走下去。但在这款游戏的QQ群里,玩家们却活跃得不像一个“褒贬不一”的小众游戏群。

游戏发售后的一个月里,几乎每隔几分钟就会有玩家在里面讨论游戏的攻略,给作者提玩法修改建议,到了周末还有人在群里攒线上局。

或许正是因为看到了这样的社区氛围,“热情的气味”在告知我他要回去找工作后,《丧尸卡牌》又悄悄更新了两次,直到最近因为回老家才停了下来。

从信心满满准备大干一番,到垂头丧气重新找个班上,《丧尸卡牌》或许没能成为一个出色的游戏,但有这群玩家在,这个制作游戏的过程就并非是一无所获。

——而这也正是那些默默无闻的“失败游戏”背后,独立游戏创作者们的常态。