有个外号叫“狂人”的刘文典,他根本不怕蒋介石那一套,直接跟蒋介石杠上了,两人吵得不可开交,那场面真是太经典了。

听说,因为刘文典的话触到了蒋介石的敏感处,蒋介石曾一度大发雷霆,说要把他给毙了。

两个人吵得越来越凶,最后竟然动起手来。一个抡起胳膊就扇了对方一巴掌,另一个也不甘示弱,抬腿就踹向对方肚子。这场面真是糟糕透了,让人不忍直视。

到底那会儿是咋回事,让两个人气成这样?他们那会儿是不是真的打起来了?

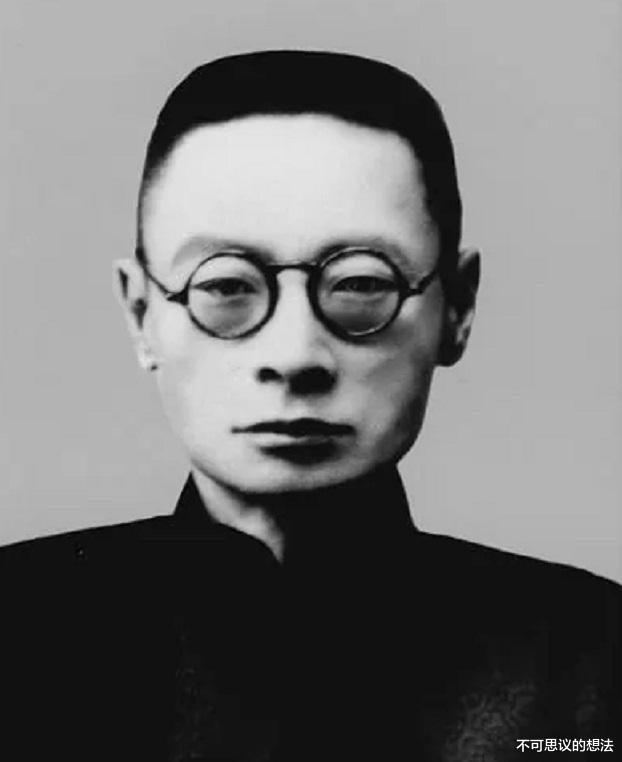

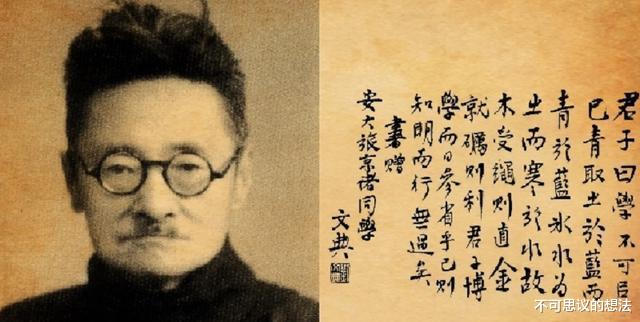

【一 、是狂人,也是大师】

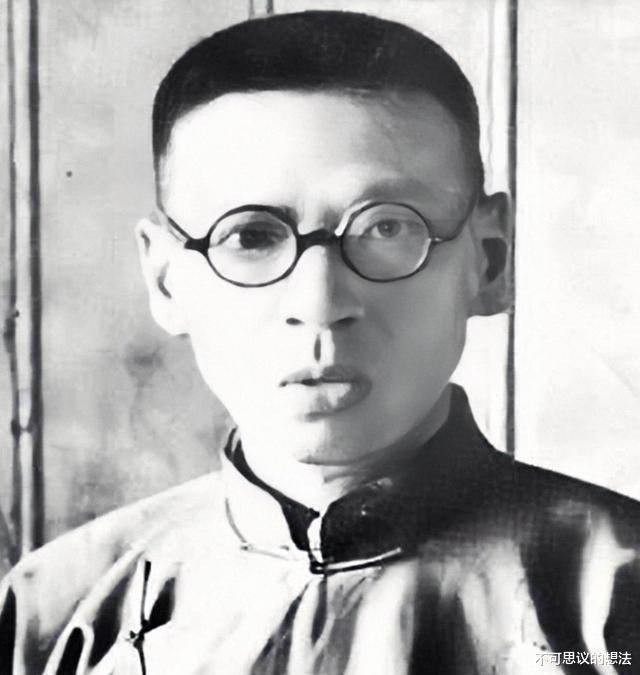

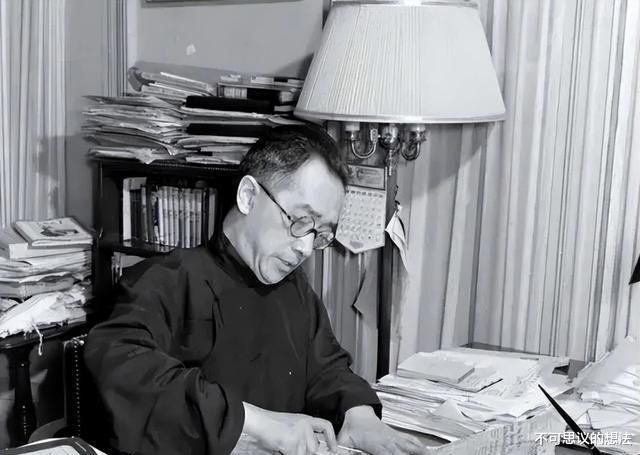

刘文典深得刘师培的喜爱,被视为他的杰出弟子。18岁那年,他毅然决然地加入了中国同盟会,也因此与孙中山有了不解之缘。两年后,也就是他20岁的时候,踏上了前往日本留学的旅程。

后来经历了挺多波折,一直到27岁那年回到国内,在北大当上了老师,日子这才算是暂时安稳了下来。

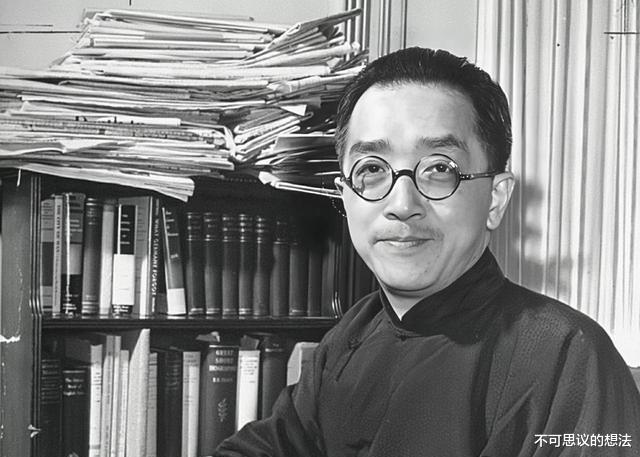

接下来的十年里,刘文典在学术世界里大展身手,收获了不少惊人的成就。

那时候情况还算平稳,有了能安心钻研学问的条件。

刘文典这人能沉得住气,虽说二十来岁就已经名声大噪,但他还是乐意在诸子百家的书籍里好好钻研。

1923年的时候,《淮南鸿烈集解》这本书在学术界引起了巨大反响。紧接着不久,作者再接再厉,又完成了《三余札记》的创作。

有了这样的“基础”,刘文典要是稍微表现出点傲慢,那也是挺能让人接受的。但问题是,他到底干了些什么事情,会让人直接给他贴上“狂人”的标签呢?

在这儿,咱们就随手挑几件事情聊聊,瞅瞅这家伙到底有多嚣张。

首先,得说说大伙儿都很熟知的“刘文典解读庄子”。

每次讲这门课开始前,刘文典总爱先唠叨几句:

这书啊,全球能懂的也就那么两三个人,其中一个是庄子,另一个就是我,至于那剩下的半个人是谁,还真不好说……

接下来,咱们聊聊“刘文典课堂上考较名人雅士”。

刘文典讲课特别棒,就连吴宓也经常来旁听,这让刘文典心里挺美滋滋的。每当讲到自认为很有见地的地方,他就会叫起吴宓来分享。

“雨僧兄,你觉得咋样呢?”

吴宓十分给面子,他经常会认真地点点头,接连说道:“您的观点非常到位。”

最后,咱们聊聊“刘文典如何评价沈从文”这事儿。

文人之间相互看不起这事儿,从老早以前就有了。像那个钻研古典文学的刘文典,他对搞新闻学的沈从文,基本上就是不怎么放在眼里。

到了要给沈从文评教授那会儿,大伙普遍都挺赞同的,可刘文典却是个铁了心的不同意,他直接放话:

“学生都能当上教授,那我岂不是比教授还厉害,快成‘超级教授’了?”

陈寅恪能领四百大洋的薪水,沈从文呢,连四毛钱都不该给他……

话说得这么冲,足以看出刘文典心里那股子高傲,但他这傲气也不是随便就对人显露的。

一方面,他的学识基础真的扎实,这是大家都有目共睹的;另一方面,他心里也有真心认可和钦佩的人,例如唐兰、冯友兰以及陈寅恪。

特别是最后那位,简直就是刘文典所说的“国宝级人物”。

敌人轰炸学校时,有学生想上前搀扶受伤的刘文典,但他连忙摆手,催促大家去照顾陈寅恪,强调“保护国家的文化瑰宝才是关键”。

直接说出来,这样的坦诚让人觉得还挺有意思的。

既然刘文典不是个爱随便跟人吵架的人,那他究竟为啥跟蒋介石关系搞得那么差呢?

【二 、刘文典“激辩”蒋介石】

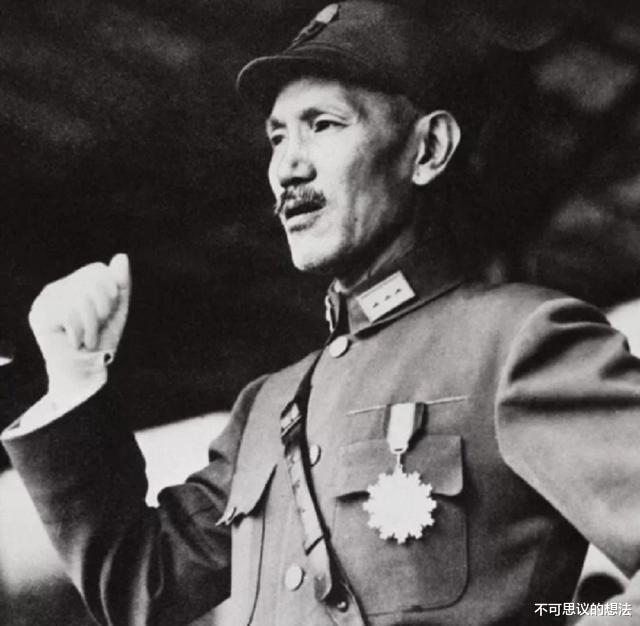

故事得追溯到1928年年底,那会儿的蒋介石,真的是事事顺心,得意得很。

说起他的职位,他坐上了国民政府的一把手交椅,并且还额外管着海陆空三军的头儿。

说到功劳,得等张学良在东北一换旗帜,那蒋介石也算是帮上忙了,把北洋军阀给推翻了。

说到刘文典,他是安徽大学文学院的筹备头头,但实际上,他干的是校长的活儿。学校里要是有啥风吹草动,出了啥岔子,那他肯定得担起校长的那份责任。

那时候,安徽大学和旁边那所学校之间有点不和,谁对谁错说不清楚,反正两边的学生争执得挺厉害的。

结果是,刘文典只好出面,替学校道歉,并答应赔偿因混乱带来的所有损失。

不过,旁边那所学校和那里的学生们都不买账,他们强烈要求将闯祸的学生开除。

刘文典认为这事没那么容易看清,要是就这么直接开除参与的学生,做法太生硬,不太妥当。

说实话,刘文典讲的话其实没啥大问题,但他的那个态度,却让那些不清楚情况的女学生们气得不轻。

正好蒋介石到安庆进行考察,那些女中学生们干脆就去“表达诉求”,还有人直接举报刘文典“有共产党背景”。

这回事儿搞大了,本来没打算往安徽大学跑的蒋介石,现在也只好过去瞅瞅了。

聊到蒋介石,像刘文典这样有骨气、能顾全大局的文人,其实并不怎么瞧得上他。

他这个人,既没有信仰支撑,也没啥大局观念,更别提什么原则底线了。为了搞个人专制,啥坏事都干得出来,简直跟以前那些军阀一个德行。

按照蒋介石那时候的地位,他到学校去理应让校长陪着,但刘文典哪会买他的账?他二话不说,就把接待的活儿交给了学校里那些乐意干的人。

但为了平息学潮风波,蒋介石还是把刘文典以及邻近学校的负责人喊了过来,打算居中调停,希望双方都能各让一步,就此作罢。

因此,一见面蒋介石就打算让刘文典屈服,直接问他,到了这个节骨眼上,肯不肯把惹事的学生开除。

蒋介石原本以为刘文典会顺势妥协,但出乎意料的是,刘文典却是个固执己见的人。

他压根不理会蒋介石的那些小动作,心里不乐意就是直接说不乐意,这样一来,场面瞬间变得尴尬至极。

接下来就到了大家都很期待的“激烈讨论”部分了。根据冯友兰、张中行等人的记忆,蒋介石问刘文典:“你是不是支持革命?”刘文典毫不犹豫地回答:

我跟孙先生一起闹革命那会儿,你连影子都还没见着呢。

说实话,刘文典在成为中国同盟会的一员后,确实给孙中山先生做过助手,帮他处理一些事务。

这回蒋介石可真火了,他直接指责刘文典是学术上的霸权者,还说他是那种有钱有势却为富不仁的家伙。刘文典一听,立马反唇相讥:

“说什么学阀,我瞅着有些人更像是新时代的军阀呢!”

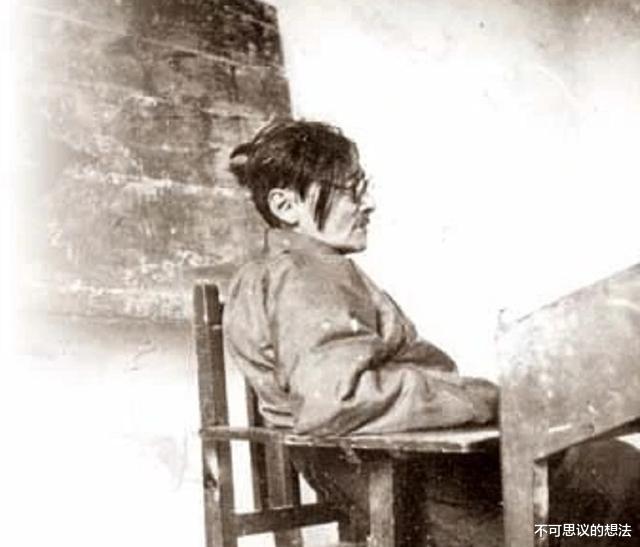

这话直接点中了蒋介石的软肋,要不他也不会遭到蒋介石的囚禁。

当“大学校长直斥专制大佬”的消息流传开来,众人都感到非常意外。

但一听说这事儿是刘文典做的,大家心里的石头就落了地。毕竟,他以前就明确表示过,“学校可不是官府衙门”。

或许有的朋友会琢磨,咱们在讲述这事儿时,是不是有啥“小节”没提及到?

说起蒋介石差点要处决刘文典,还有刘文典一怒之下跟蒋介石动手的事儿,那可是比他们俩单纯吵架刺激多了。

说实话,从“被关起来”到“被处决”,从“拌嘴”到“大打出手”,这背后有着一段大家都不太清楚的复杂故事……

【三 、刘文典与蒋介石的罗生门】

《罗生门》讲的是一个挺有意思的事儿,之后大家根据这小说的内容,给这个“词儿”整出了个新意思:

遇到事儿时,大家各有各的说法,这样一来,事情的真相就变得模糊不清,让人难以捉摸。

说说刘文典这事儿,胡适是头一个提起来的。他在《人权与约法》里头,拿这事儿当了个反面例子,说白了就是嘲讽一下:

因为跟蒋介石顶嘴被抓了,想去法院告蒋主席,那根本没用。只能想办法找关系、求人情,这明显是靠人解决问题,哪里还算得上什么法律治理呢?

胡适讲话挺委婉,没直接说出来,但大伙儿心里都明白,他指的就是刘文典。

关于“蒋介石说要枪毙他”这事儿,是从张中行的《刘叔雅》里提到的,但这话没啥确凿的证据支持,因此很多人对它的真实性表示怀疑。

不论是说要把你关起来,还是嚷嚷着要执行枪决,这些都还只是嘴上说说,多多少少都能在别处找到类似的说法。

不过,“刘文典和蒋介石动手打架”这事儿,纯粹是文学上的夸张。说什么“他俩你打一拳我踢一脚”,这种讲法太像演戏了。

最让人无语的是,居然有人把这段故事的时间都给改了,把原本是1928年末发生的事硬挪到了1931年。这么做就是为了“让人物矛盾更激烈”,结果把事实都给歪曲了,这种做法真的很不应该。

说起刘文典和蒋介石那次碰撞,真挺有门道的,关键不在表面那些事儿,而在它背后的深意。

说说蒋介石把刘文典关起来这事儿,真挺有意思的。蒋介石为啥要这么做呢?难道就因为刘文典没叫他主席,或者他不愿意开除学生?

其实啊,问题的关键很可能还是出在“新兴军事势力”这三个字上。假话呢,顶多是骗骗人,但真话才像是锋利的刀子,伤人最深。

蒋介石老说自己是“孙中山的正宗继承者”,但他心里能没点数,自己背叛革命被人笑话吗?这其实就是他自己骗自己罢了!

显然,“刘文典和蒋介石动手打架”这事儿能传得这么开,跟大伙儿对民国那些文学大咖们的“看法”脱不了干系。

他们既不是那种整天埋头苦读、不懂变通的书虫,也不是光说不练、只活在书本知识里的文雅之士。一旦碰到实际问题,他们可是真刀真枪地上阵解决的。

以前,章太炎和梁启超都在《时务报》工作。不过,他俩在学术看法和政治立场上不太一样,结果就大吵了一架。

后来大家发现,光吵光骂根本没用,事情反而越闹越大,动起手来了。根据当事人自己的说法:

那时候,章太炎瞅准梁启超没防备,抬手就给了他一巴掌,直接招呼到了脸上……

黄侃和戏曲专家吴梅那也是一对不对付的搭档,他们俩老是因为看法不一样就拌嘴,拌着拌着就直接动手干架了。

就算是大家聚在一起开心的时候,他俩也能莫名其妙地动手,让在场的人都看呆了,但他们动手的程度嘛,通常就是留点淤青、擦破点皮这种小事。

废名和熊十力那边的情况就激烈多了,他们俩在辩论时经常吵起来,吵着吵着,声音就渐渐没了。

因为他们彼此掐住了对方的要害。

但是,你别瞧他们俩昨天斗得那么狠,到了第二天,基本就跟没事人一样。不仅能坐下来聊天,还笑得挺开心,看起来关系挺好的。

说起来也挺有意思,知识分子吵架跟小流氓真的不是一码事,他们顶多就是动动手,皮外伤而已,感情啥的,一点不伤。

【四 、威武不能屈,民族气节不可失】

说白了,不论是“拌嘴”还是“动手”,都只是外在表现,真正重要的是民国那些文学大家骨子里的“执着”。

就像是不为名声和权势低头,也不会轻易改变自己的原则立场。

在民国那会儿,不只是刘文典一个人,跟蒋介石吵得不可开交,甚至还对他破口大骂的人多了去了。

胡适当上中央研究院院长那会儿,蒋介石讲,大伙儿的心得往一处使,那就是反共对抗俄罗斯,连学术上的事儿也得往这方向使劲儿。

结果,轮到胡适发言时,他一出声,就让蒋介石心里防线崩塌了。

咱们说的打倒,其实就是要破除孔家店的那种高高在上、神神秘秘的感觉,还有那种不许人质疑、不许人评论的思想观念……

那时候,蒋介石一听这话,立马火冒三丈,脸黑得跟锅底似的。要不是陈诚和张群赶紧上前阻拦,他可能直接就甩手走人了。

熊十力也被请去参加了蒋介石50岁的寿辰。那天,是蒋介石的手下专程去请的他。

就盼着“熊圣人”能给蒋介石美言几句,好让他们也能沾光,升官又发财。

熊十力盛情难却,最终还是去了宴会,但整个晚上他只顾埋头吃喝,愣是一句话都没说。

后来,大家开始一个个地写诗来称赞蒋介石,轮到熊十力时,他也只好拿起笔来写。

但他绝不是那种会写阿谀奉承诗句的人,他写了一首《倒宝塔诗》,直接把蒋介石气得脸红脖子粗,大口大口喘着粗气。

话说回来,马寅初也好多次没搭理蒋介石的邀请。还有傅斯年,他在一次宴会上,直接就跟蒋介石杠上了,说啥都不给蒋面子,明确表示就是砍了他的头,也不会说违心话。

这些人嘛,不管他们站在哪边,心里头总有些东西是死守着不变的。

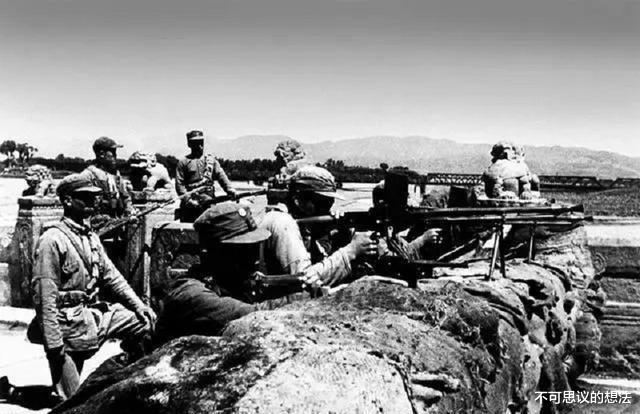

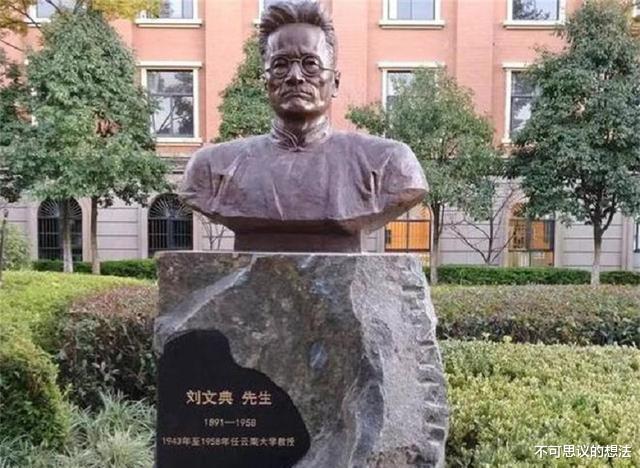

无疑,刘文典赢得众人敬仰,很大程度上得益于他那坚定的民族立场。

日本打算侵略咱们国家的意图显露出来后,他在北京大学给学生们授课时,经常会在正式课程内容前,先聊聊国家正面临的危急情况。他鼓励大家要深入研究日本,一起参与到抗击日寇的行动中去。

刘文典大骂蒋介石之后,粤系的大佬陈济棠瞧上了他的名气,给他汇了大笔钱,还多次请他到广东一起商量大事。

刘文典二话不说,直接把钱给退了,还劝他说现在国家正有难,别再纠结那些军阀打来打去的事儿了,当务之急是抗日。

卢沟桥事件发生后,刘文典没能赶紧逃离北京城。

日本人知道他以前在日本学习过,就千方百计想把他拉到自己这边,盼着他能给日本人效力。

刘文典依旧坚决不答应,就算日本人两次闯进他家翻箱倒柜,还恐吓说要他的命,他也没有一丝动摇,连一句日语回应都不给。

敌人察觉到他能理解他们的话,但搞不懂为啥他偏偏只说中文,还得让翻译官来传话。后来,他们直接问起了这事儿,刘文典哼笑了一下,回答说:

我绝不会以说出外国腔调的话为荣耀!

他坚韧不拔到这个地步,真的让人打心底里佩服。这样一来,大家也都懂了,蒋介石为啥不跟他“过不去”,不是他不想,而是他办不到。

刘文典名声在外,蒋介石要是没正当的理由和证据就伤害他,那肯定会被大家指责和批评。这样一来,他不仅难以拉拢人心,而且对他的独裁统治也会有影响。

希望大家能从刘文典这些前辈的经历里学到点东西,就是他们那份勇敢和坚强。不管啥时候,咱都得守住自己的底线,一条路走到黑,那就是爱国之路。

《刘文典的爱国情怀在抗日时期》刘文典,这位历史人物,在抗日时期展现出了深厚的爱国情怀。他不仅仅是一位学者,更是一个心系国家、满腔热血的爱国者。在那个动荡的年代,刘文典亲眼目睹了国家的危难和民族的屈辱。他没有选择逃避,而是毅然决然地站了出来,用自己的方式为国家贡献力量。他深知,只有团结一致,共同抵抗外敌,才能守护好这片土地和人民。刘文典的行动,充满了对国家的热爱和对敌人的痛恨。他积极参与抗日宣传活动,用自己的学识和影响力,唤起民众的爱国热情。他四处奔走,呼吁人们团结起来,共同为国家的未来而奋斗。在他的努力下,越来越多的人被他的爱国情怀所感染。他们纷纷加入到抗日的队伍中,为国家的独立和自由而英勇奋斗。刘文典的爱国情怀,像一股强大的力量,激励着人们不断前行。刘文典的抗日情怀,不仅仅体现在他的行动上,更深深地烙印在他的心中。他始终坚信,只有国家强大,人民才能安居乐业。因此,他用自己的一生,都在为国家的繁荣和富强而努力。他的故事,成为了后人学习的楷模。他的爱国情怀,也永远地留在了人们的心中。刘文典,这位抗日时期的爱国者,他的事迹和精神,将永远被铭记。

《刘文典与蒋介石的冲突风云》历史上,刘文典与蒋介石的那次不愉快事件,被后人称为一场“谜团重重”的风波。话说那一天,刘文典在某个场合里,跟蒋介石起了争执。具体是因为什么事情,说法不一,各有各的版本。有人说,是因为学术观点不合,刘文典坚持自己的看法,毫不退让;而蒋介石则觉得自己的权威受到了挑战,两人因此杠上了。不管怎样,这场争执是真实发生了。刘文典的性子直,说话也冲,直接顶撞了蒋介石。蒋介石自然不爽,当场就发火了。场面一度十分尴尬,周围的人也都愣住了。事后,关于这次争执的具体细节,各种传言四起。有人说刘文典是因为不满蒋介石的政策,故意找茬;也有人说,其实只是个小误会,但两人都脾气大,一点就着。真相到底如何,恐怕也只有当事人自己心里清楚了。但不管怎样,这次事件都在历史上留下了痕迹。人们提起刘文典,总会想到他与蒋介石的这次不愉快。这也成了他人生经历中,一个颇具争议的话题。

《梁启超领头与章太炎拳击对峙,黄侃吴梅动手后挂彩》梁启超曾亲自上阵,带着队伍和章太炎来了一场拳击较量。另一边,黄侃和吴梅也没闲着,两人直接动起手来,结果都受了皮肉之苦。事情是这样的,在那个不太平的日子里,梁启超与章太炎之间产生了不小的摩擦。梁启超一不做二不休,干脆组织了队伍,要和章太炎用拳击的方式来解决纷争。这场对决,可以说是火药味十足,两人都毫不退让。而黄侃和吴梅那边,也是因为一些琐事起了争执。两人性格都比较火爆,一言不合就直接动手。你来我往,拳脚相加,最后都弄得自己伤痕累累。这两件事,在当时可以说是闹得沸沸扬扬,引起了不小的轰动。毕竟,梁启超、章太炎、黄侃、吴梅,哪一个不是响当当的人物?他们的举动,自然会引起众人的和议论。

#百家说史品书季#