作者 | 钟毅

编辑 | 苏炜

题图 | 受访者供图

故事的确是从颁奖礼前的红毯开始的。

金融中心挤满林立的高楼、炫目的闪光灯、尖叫的粉丝们,以及款款而来的珠光宝气的明星们……刘德华,不,更确切地说应该是“刘伟驰”,在红毯上感受到了粉丝们的爱,但还是不够。他要拿奖,这不是名利场,是战场。他是战士、是将军,“最佳男主角”就是他需要攻下的城池。他太需要一座奖杯来确认自己配得上那些“爱”。

颁奖礼上的刘伟驰。(图/《红毯先生》)

当然,他没有拿到最佳男主角,这是故事的开始。

没有拿到奖的主角决定去农村体验生活,因为在电影节的评价体系里,“农村题材才可以拿奖”,紧接着闹剧上演。

这就是由宁浩指导、刘德华主演的《红毯先生》——一部在热热闹闹的春节档里,气质特别的电影:与其说这个故事始于红毯,不如说它始于一种名为“欲望”的燃料,它拽着芸芸众生往前走。

这故事也不全然关乎欲望,它也关乎人与人之间沟通的不可能。

你不是笑了吗?这就是善意的调侃

去年十月中旬,宁浩带着《红毯先生》参加了平遥国际电影展的“惊喜首映”单元,这是这部片子在国内的第一次公映。它带着强烈的“宁式喜剧”的风格,或许是因为电影节迷影的氛围,观影的时候笑声不断,观众们似乎形成了默契,在某些段落有人大声地叫好。

在放映结束的第二天,我见到了宁浩。这是当日的第一家媒体采访,他拎着一袋包子,潦草地吃完后,开始了采访。

宁浩与刘德华在片中的“对手戏”。(图/《红毯先生》)

有人评价这部片子“平等地‘创死’所有人”,也有人说,这是只有宁浩能拍摄的华语喜剧电影,它需要导演有足够的“咖位”和号召力,需要有精确的对故事的控制力,也需要有足够好的人缘。它讽刺以主角为代表的明星对于更广阔世界的无知,揶揄娱乐圈的“潜规则”,讲述“资方”的傲慢,也对看客们不留情面。但是宁浩的“尺度”总是恰到好处。

我最关心的一个问题是:他到底是怎么把握这种尺度的?宁浩说这是“善意的调侃”。那怎样确定别人收到的是善意呢?这个追问,很容易联想到全片最闹剧的一幕,那是一段对于资方的调侃,观众们的喝彩让电影里的喜剧氛围蔓延到了戏外。

宁浩笑:“你看,你不是笑了吗?这就是善意的调侃。”

12年前,宁浩出版了对话集《混大成人》,在序言里他写道:“说文字式微,倒不是心存不敬,实在是觉得识字甚苦,读字甚苦,写字甚苦,乃我等生灵生命之初第一苦事……读图易于读字,文字乃逻辑学、符号学之复合,习之不易,观之不便,沟通容易曲解,有图有声相对直观简单,也不分国家地区。此一学问也逐渐降下门槛,人人皆可为之,电影之术也会从特定之娱乐艺术形式转化为民间通用语言,救万民于识字之苦,岂不是万民之幸?”

宁浩和林旭东的对谈录《混大成人》里,有宁浩早些年创作的心路历程。

可是有了图像和技术,我们就可以更好地沟通吗?宁浩在12年后的《红毯先生》里给出了答案:没有。

电影里,刘伟驰无法理解大众,他分明非常刻苦努力地去体验生活,为什么还会被误解?电影里宁浩饰演的导演“林浩”也无法理解刘伟驰的偏执。资方无法理解林浩和刘伟驰对于艺术创作的坚持。年轻的一代人无法理解刘伟驰老派的作风。网络世界里的“大众”无法容忍一个不再完美的明星……这部片子的笑料,正是由这些叠加的“无法理解”组成的。

刘伟驰在片场。(图/《红毯先生》)

宁浩还是有些悲观:“我越来越悲观,我觉得不光是文字,那个时候只是觉得文字语言的沟通是很匮乏的。当然,这十多年里互联网有了大踏步的发展,影像被解放了,也确实像我们那时候聊的一样,大家都开始用影像交流信息。但是我们并没有达到更有效的沟通。现在(人与人之间)更深入的交流,也还是匮乏的。人们慢慢变成了一圈圈的人,圈与圈之间的沟通反而更少了。”

“每个人都是一座孤岛,”宁浩接着补充,“其实沟通不了。”

在他看来,造成了人和人之间的对立和不理解的,是一种叫做“自我”的部分,这些“自我”一不小心就会变成“自负”。在某种状态下生活久了,人们就会觉得自己的经验和想法才是正确的。因为自我的经验和想法不被肯定时,人们很容易失去自己的价值——这甚至是和阶层无关的。

“渔民认识的世界和铁匠认识的世界,可能是两种世界。”

就如刘伟驰的世界和其他人的世界,也一样无法互相理解。

宁浩觉得,人和人之间的交流越来越难。(图/《红毯先生》)

不如干脆就拍一个明星的故事

宁浩的职业转折和刘德华有关。

宁浩最开始拍摄的两部电影长片,一部是关于寺庙的《香火》,另一部是关于一群蒙古孩子和一颗乒乓球的《绿草地》,两部片子都不是大众后来熟知的“宁式喜剧”,而是更接近现在常提及的小成本文艺片。在香港国际电影节,刘德华的团队关注到了《绿草地》,他们看到了宁浩作品里的喜剧色彩,给了宁浩一笔投资,使他有更大的创作空间。

刘德华和宁浩也由此结缘。

宁浩一直想拍摄有一定自由度的商业电影,拿到这笔投资后,他开始拍摄《疯狂的石头》。这个故事在最开始并不被业内看好,当时人们普遍认为中国市场,还无法生产出中小成本的商业喜剧电影。后面的故事是,《疯狂的石头》系列电影之后,“宁浩”成为了商业喜剧的一个标签,成为了观众和资方都认可的头部导演。

之后的十多年里,宁浩一直希望和刘德华合作,只是他写的角色大部分更贴近社会下层视角,而刘德华总是找不到角色契合点。

宁浩觉得,刘德华太“城市”了。(图/《红毯先生》)

“他(刘德华)太‘城市’了,像他这样一个精致的城市人,我想不如就干脆拍一个明星的故事。所以写的时候脑子里想的就是他,感觉很顺利。特别像小时候画素描头像,有一个模特可以照着画。比如去捕捉刘德华的一些特征,他的勤奋和努力,还有要求完美。有这些特质,至少这个角色的‘形’可以画出来。”

刘德华饰演的“刘伟驰”,是一个老派的明星——就像刘德华自己那样。在片子里,他是老派,或者说古典的。宁浩发挥了自己擅长的那种“错的人在错误的地方做错误的事”来制造矛盾和笑料的叙事方式。

比如,刘伟驰认真地拍摄短视频平台竖屏广告,喊着“各位老铁,我是刘伟驰,希望你们双击 “666”,当“6”被不标准的港普念成“liao”,却被认为是“时髦”时,他困惑了。而更令他困惑的是,拍摄时代表演员认真的真骑马、真摔,却引起了声讨,由此故事往更加闹剧的方向高歌猛进。

拍摄广告的刘伟驰。(图/《红毯先生》)

刘伟驰的小心翼翼和不合时宜,是上个时代的标签,上一代遵循的古典的、慢节奏的商业社会法则已经完全过时,在面对更为复杂的时,他已经完全溃败了。

在影片的最开始,他想要塑造一个“诚恳勤奋努力体验生活”的演员神话,想为自己在电影节制造“故事”,只是资本、观众和舆论想要的故事,早就变了,所以最后这一切终于变成了一场闹剧。

资方、社死与猪

在电影里,宁浩饰演的导演林浩想方设法将“刘天王“参与的这部片子制作完成,于是不得不求助于资方,资方在片中成为了“准反派”。

但宁浩觉得现实里的资方并非天然地具有“坏”的属性:“我一直认为资本没有什么属性,它像是加油站里的汽油能给汽车加油,任何产业都需要资本,这其实没什么问题。但是因为我们(的电影)进入市场经济也就是近三十年的事儿,资本的有序化也需要一个过程。”

在故事里,资方的反派更多意味更多的是一种戏剧性的需要,同时,剧中的资方也可能是另一种来自主角内心的投射。

刘伟驰和导演在片场。(图/《红毯先生》)

“作为创作者,你会觉得被资本控制或者说影响,其实有的时候这种影响不来自外部,它是你内心深处的一些东西在活动。所以资本的外在形象有的时候可能是某一个代表资本的人,但它也可能是你自己的一部分。”

闹剧的顶点和刘伟驰养的一只猪有关——在早先一个版本的海报里,刘德华的侧面剪影,也被做成了一只猪的模样,这也的确很“宁式喜剧”。

宁浩觉得,刘伟驰养的猪,就是刘伟驰本人欲望的具象。当他产生了获奖的欲望,想去体验生活,这其中有真诚也有虚伪。所以这只猪——也就是刘伟驰的欲望——也在不断地被喂养长大。当周遭一片混乱,混乱到欲望无以为继时,刘伟驰的猪“自杀”了。

《红毯先生》香港版定档海报。

“他生命中的那个部分就毁灭了。就像我们都说的社会性死亡,是一个部分的死亡,但是同时他心里的某种东西可能会死亡,他对某种秩序追求也会死亡。”宁浩这样解释刘伟驰的“社死”。

猪的“自杀”,仿佛影片的休止符。闹剧结束之后,迎接观众的是一种突然到来的阒静。在这之后的剧情,仿佛都伴随着巨响结束后会有的持续的耳鸣。

镜像时代的我们

《红毯先生》事实上是宁浩的某种“回归”,通过“疯狂”系列为人熟知的导演宁浩,是用极繁的方式来拍摄电影的,因为当时很多人认为国内的商业喜剧无法讲好复杂的故事。在2000年左右,中国的电影平均是800-900个镜头,而宁浩拍摄的《疯狂的赛车》则达到2000多个镜头数。

“我当时拍‘疯狂’系列的时候,努力追求镜头多,在那个阶段也是一种新的探索,把东西做得非常复杂,信息量巨大,有很多条故事线,然后塞满,(我的电影)有一种‘压缩饼干’的气质。在我看来,那就是一种极繁的创作。当时‘疯狂’系列都有这样的一种气质,看完以后觉得‘吃得特别饱’。但其实我最早的电影都是蛮简单的电影,比较安静地拍。”

(图/《疯狂的石头》)

这一次宁浩希望用“极少的镜头讲述复杂的故事”,所以只用了300多个镜头就将整个故事讲完了——或许正是因为这样的讲述方式,《红毯先生》观众们在欢笑之后仍会想起电影里呈现的混乱状态,主角看似风光的生活中的困窘和不安,令人“直冒冷汗”。

在新版海报的右上角,有一个监控器对准主角。当我们所有生活的细节都被无限观察和无限放大时,我们能够承受吗?我们可以不“发疯”吗?

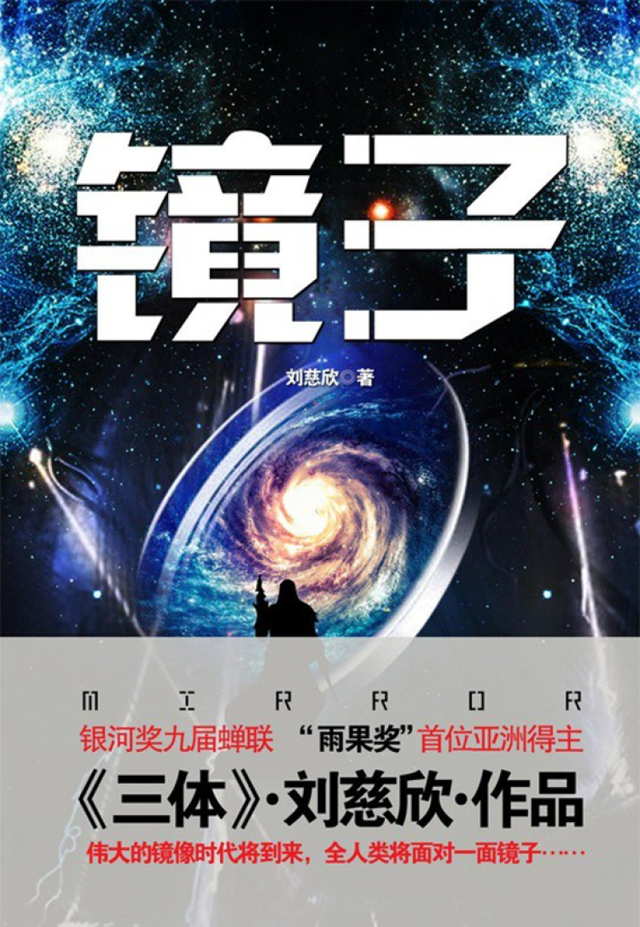

宁浩提起,刘慈欣有一部作品叫《镜子》,这是刘慈欣在2004年创作的一部小说,讲述了一台可以模拟整个宇宙、知晓一切的超级计算机出现后,整个人类世界进入“镜像时代”的故事。在镜像时代里,所有人都不再有秘密,每一个人的历史、当下和未来都能被看见。最后,人类文明进入停滞,随后覆灭。在结尾处,刘慈欣写道,进入镜像时代的人们有“一种麻木的平静,一种呆滞的庄严”。

刘慈欣的《镜子》中描写了一个超级人工智能所带来的镜像世界。

他人生活与自我生活的模糊界限,使我想起德国作家韩炳哲曾经写过一本叫做《他者的消失》的作品,他批评的似乎就是和刘伟驰一样被放大的自我裹挟的,但又在追求“虚伪的真实”的我们。

“它强迫人们只像自己,只通过自己来定义自己、书写自己、创造自己……迫使自己不断地拷问、窃听、窥探、包围自己,通过此种方式,加剧自恋式自我关涉。”而与此同时,我们也进入了和刘慈欣所描述的镜像时代类似的“透明时代”,“这种强制性的透明化克服了一切视觉与信息缺口,世间万物清晰可见。它不给人任何退路,令所有安全空间消失不见。万事万物汹涌而来,而我们却无遮无挡,亦无处可藏。我们本身也只是全球网络中的通道而已。透明化和超交际夺走了保护着我们的内心世界”。

在电影最后,刘伟驰似乎找到了某种安宁,但我们都知道,还会有下一次红毯,还会有下一个“红毯先生”,或者说,我们都是“红毯先生”——透明的、被观看的、无法被他人理解,也无法理解他人的“红毯先生”。

这一次,宁浩的喜剧给观众留下了严肃而深长的思考留白。

校对:赖晓妮, 运营:小野,排版:李淑莹

最影响大众人心的是图像和场景,然而,没有文字提供的思考力和想象力,一切图像和场景都会是原始、简陋和肤浅的,更别说宗教、哲学、科学了。文字是人类文明发展的最顶级载体。