在波澜壮阔的中国革命史上,“四渡赤水”无疑是一段令人热血沸腾的传奇篇章。

1935年初,长征途中的中央红军,竟被蒋介石的40万大军围追堵截,陷入绝境,红军3万余人几乎无路可退。

在如此危急的形势下,红军能否找到一条生路?又是什么力量能让红军在绝境中逆转乾坤?

这一切,都要从毛泽东的卓越指挥和红军战士们的英勇无畏说起,正是他们在“四渡赤水”中的非凡表现,改写了中国革命的历史走向。

让我们一同走进那段惊心动魄的岁月,探寻其中的奥秘与智慧。

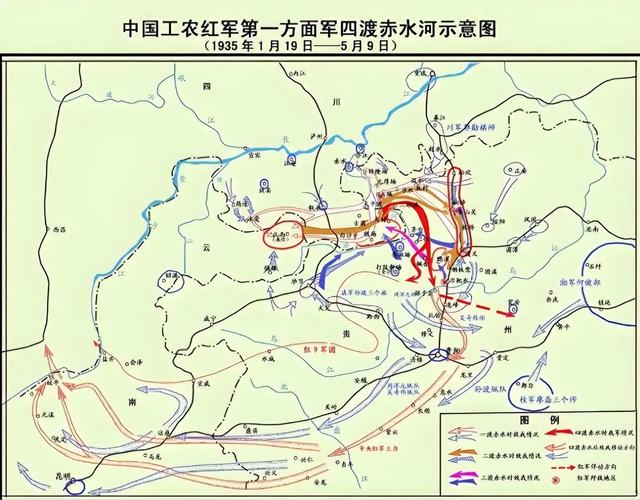

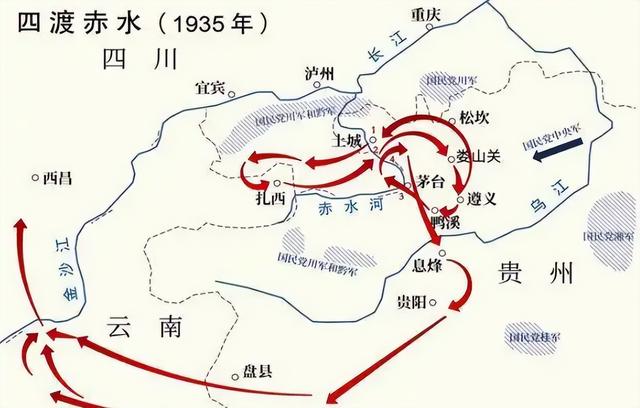

困境重重1935年初,长征路上的中央红军,境况已然危如累卵,犹如陷入巨网之中,北面有长江的天堑阻隔,南边是蒋介石调遣的重兵压境,东面是乌江险阻,西方则是川滇大军的紧追不舍。

在蒋介石40万大军的步步紧逼下,中央红军的3万余人几乎无路可退。

敌人的围追堵截不仅从兵力上碾压,更在装备、补给等各方面占据优势,相比之下,红军的粮草匮乏、武器老旧,甚至连部队的士气都濒临崩溃。

蒋介石在剿共策略上采用了“碉堡主义”战术,这种战术步步为营、稳扎稳打,充分利用兵力优势构建了一道道看似无懈可击的封锁线。

他手握主导权,能够轻松调动各路军队,围剿形势日渐收紧,雪上加霜的是,红军内部也因严峻的形势出现了分歧和动摇,关于行军方向和作战策略的争论此起彼伏。

曾经信心满满的部分将士甚至开始怀疑,红军是否还能看到转危为安的一天,在这种几乎无解的困局中,毛泽东显现出了绝对的冷静与果敢。

他清楚地认识到,红军想要摆脱险境,绝不能与敌人进行正面消耗战,必须找到一条灵活机动的破局之路。

为此,他提议采用运动战的方式,在敌军合围尚未完成之前,通过迂回穿插迅速脱离危险区域,避开敌军主力的锋芒,再伺机反击。

虽然这一战略得到了大多数人的支持,但实施起来却困难重重,红军不仅面临着与强敌的短兵相接,还需要在极其复杂的地形条件下行军作战。

然而,毛泽东坚信,灵活的战术和坚定的信念将是红军战胜困境的关键,在他的部署下,红军采用了出其不意的迂回策略,开始以令人难以捉摸的行军路线挑战蒋介石的封锁线。

从遵义出发,红军的路线犹如一条盘旋于赤水河谷的长龙,时而迅疾如风,时而隐匿于山间,迷惑敌人的判断,这一行动正是“四渡赤水”的序曲。

生死较量“四渡赤水”的战幕,是从一次意外的失利中拉开的。

1935年初,红军在川黔交界处的土城地区展开战斗,毛泽东本希望通过伏击敌人,实现战略上的突破,这场战斗却以红军的被动撤退告终。

那天,大雾笼罩了赤水河畔,四周山峦起伏,云烟迷蒙,红军官兵整装待发,誓言要在这里打响漂亮的翻身仗,然而,随着枪声响起,事情却迅速脱离了掌控。

原本,红军是根据截获的敌方情报制定了伏击计划,当第一波交火发生后,战场形势却骤然变化,敌军不仅装备精良、抵抗顽强,而且实际兵力远超预期。

红军俘虏的敌兵供出真相,所谓的“两个团”,其实是一个旅外加后续支援的部队,总兵力超过一万人,这场“伏击战”从一开始就变成了一场硬碰硬的消耗战。

毛泽东当机立断,决定改变原定计划,撤出土城战场,为保存实力创造了机会,红军迅速转向赤水河方向,执行首次渡河行动,以逃离敌军的重兵包围。

撤退途中,毛泽东与其他指挥员认真复盘了战斗中出现的问题,特别强调情报失误带来的致命后果,这次的挫败让毛泽东更加深刻地意识到,在运动战中掌握准确的情报是多么重要。

红军暂时进入川南地区,敌军并未停止追击,蒋介石接连发布命令,调动川军、滇军、黔军三路大军围剿红军,甚至要求加强长江防线,以彻底截断红军北上的可能。

与此同时,红军也意识到,长时间的转移行军不仅难以彻底摆脱敌人,还可能使部队陷入新的困境,因此,毛泽东决定再次出击,计划返回黔北,发动一场战术反击。

这一次,红军的目标明确而大胆,快速穿越赤水河,再次杀回敌人后方。

二渡赤水的序幕在一次夜渡行动拉开,红军战士们悄无声息地穿过蜿蜒曲折的小道,抬着木船艰难下水,所有人心里只有一个念头,尽快渡河,抢占先机。

红军在凌晨前顺利渡河后,迅速转移到黔北地区,此时,川军和滇军仍在扎西一带徘徊,完全没有料到红军会反其道而行之。

趁敌人尚未调整部署,红军迅速对黔北的娄山关发起猛攻,娄山关作为战略要地,虽说地势险要,但当时防守的却是战斗力较弱的黔军。

红军指战员们借助夜色掩护,从崇山峻岭中突袭敌军阵地,步步紧逼,将敌人压制在山脚下,

枪声响彻山谷,喊杀声撼动群山。

红军战士们在娄山关狭窄的山道间展开肉搏战,凭借灵活的战术和惊人的意志力,一举击溃了敌军。

清晨的阳光洒在娄山关的山巅,红军的旗帜迎风飘扬,这场突如其来的胜利极大地振奋了红军的士气,紧接着,红军乘胜追击,向遵义方向挺进。

当时,驻守遵义的黔军主力刚刚在娄山关失利后溃逃,守城的部队尚未稳住阵脚,红军迅速包围了遵义城,几经激战后将其收入囊中。

这一仗,不仅消灭了大量敌军,还缴获了数千件武器,为红军补充了急需的物资,这也是红军长征以来的第一次大胜利。

“娄山关大捷”和“再占遵义”让红军的形势发生了根本性的逆转,从追逃中脱离出来的红军士兵开始意识到,他们不仅能够生存下去,还能够战胜敌人,甚至打破敌军的围剿。

敌军被红军的突然反击打得措手不及,蒋介石闻讯后愤怒至极,称这是“国军自追剿以来最大的耻辱”。

1935年3月,中央红军处境再次逼近危急边缘,蒋介石手下的川军、滇军、中央军正逐步形成合围之势,此时的红军,已经没有了太多的选择余地,稍有不慎便可能全军覆没。

正是在这样生死攸关的时刻,毛泽东果断决定发起第四次渡赤水行动,以迅速摆脱敌军的合围,争取战场主动权。

四渡赤水的关键在于“秘密”与“迅速”,毛泽东深知,只有在敌军毫无防备的情况下行动,才能为红军争取时间。

他指挥红军以极快的速度在夜间行军,尽量避开敌军的视线,并采用假装进攻其他方向的佯攻战术,成功迷惑了敌军。

四渡赤水行动中最惊险的一幕,莫过于红军在马鬃岭一带与敌军的正面对峙。

当时,敌军集中兵力在山口设下封锁线,妄图将红军拦截在山谷中,毛泽东果断决定分兵佯攻,一边派小部队正面吸引敌军火力,一边命令主力部队绕到敌军的背后实施突袭。

黎明时分,主力部队悄然抵达敌军的后方,发起了如雷霆般的猛攻。敌军腹背受敌,阵脚大乱,最终全线崩溃。

通过四渡赤水行动,红军彻底摆脱了数十万敌军的围追堵截,转危为安。

历史评判“四渡赤水”在毛主席的军事生涯中占据着特殊的地位。

他曾坦言,这一战役堪称他一生中最满意的指挥之作,不仅在战术上展现了非凡的军事艺术,更在战略层面上为整个长征注入了新的生命力。

那么,这场战役为何被誉为“得意之笔”?它究竟如何改变了历史的走向?

“四渡赤水”最令人称道之处,莫过于其非凡的战术灵活性。

在敌军的包围中,毛主席选择了常人难以想象的迂回策略,红军部队如同一条灵活的游龙,在复杂的地形中穿梭,频繁变换行军方向,完全打乱了敌军的部署。

这种“敌进我退,敌退我追”的运动战思路,与此前以阵地战为主的作战方式形成了鲜明对比。

毛主席深知,面对兵力和装备均占优势的敌军,红军唯有依靠流动性和突然性,才能不断避实击虚,以局部优势击溃敌军的整体优势。

从一渡赤水的撤退到二渡赤水的反击,从三渡赤水的调整到四渡赤水的突围,每一步都充满了精心的计算与对敌情的精准判断。

在整个“四渡赤水”战役中,毛主席展现了高超的“虚实结合”艺术。

既能够通过佯攻迷惑敌军,让对手将主力调向错误的方向,又能够利用山地和河流的复杂地形隐蔽行踪,让敌人始终摸不清红军的真实意图。

“四渡赤水”堪称军事史上以少胜多的典范。

当时,红军仅有3万余人,而蒋介石调动了40多万军队,企图通过合围将红军彻底剿灭。

红军在绝对劣势的情况下,不仅成功跳出了包围圈,还在部分战斗中取得了令人瞩目的胜利,甚至迫使蒋介石的计划全面落空。

红军的胜利来源于对敌情的准确研判和对战场节奏的精准掌控。

毛主席敏锐地洞察到敌军内部的矛盾与指挥漏洞,利用敌军指挥系统的混乱,屡次从其防线的薄弱环节突围,在这场智勇对决中,红军不仅是勇士,更是出色的“战术家”。

从历史的视角来看,“四渡赤水”的意义早已超越了战役本身,不仅展现了毛主席卓越的军事才能,更成为中国革命史上的重要转折点。

正如英国元帅蒙哥马利所评价的那样,这场战役在战术和战略上的成就,足以与世界上任何伟大的战役媲美,不是蒋介石不会打仗,实在是毛主席太厉害。

所以说,“四渡赤水”被毛泽东称为“得意之笔”,也是他军事思想的重要实践之一。

这场战役的成功,使得他的运动战理论得到了充分验证,也让世界看到了以少胜多、灵活机动的中国智慧。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!