在全球化竞争演变为科技较量的今天,芯片产业早已成为大国博弈的主战场。从美国对华为的芯片断供,到荷兰ASML光刻机出口限制,我国科技企业长期被束缚在"卡脖子"困境中。而北京大学常林团队联合中科院研发的全球首款光子时钟芯片,不仅撕开了西方技术封锁的口子,更标志着我国在芯片领域实现了从追赶者到领跑者的历史性跨越。

过去十年,我国芯片进口额持续超过3000亿美元,高端芯片自给率不足15%。当台积电宣布断供7nm以下先进制程芯片时,国内手机厂商旗舰机型一度面临"无芯可用"的窘境。在时钟芯片领域,光频梳技术长期被德国Menlo Systems等企业垄断,单台设备价格超200万元,关键技术参数更是被严格封锁。这种技术霸权直接制约着我国产业升级——某国产5G基站因进口时钟芯片供货延迟,导致整条产线停工;自动驾驶企业因毫米波雷达芯片精度不足,测试车辆发生厘米级定位偏差。数据显示,仅2022年国内企业因芯片短缺造成的损失就高达4300亿元。

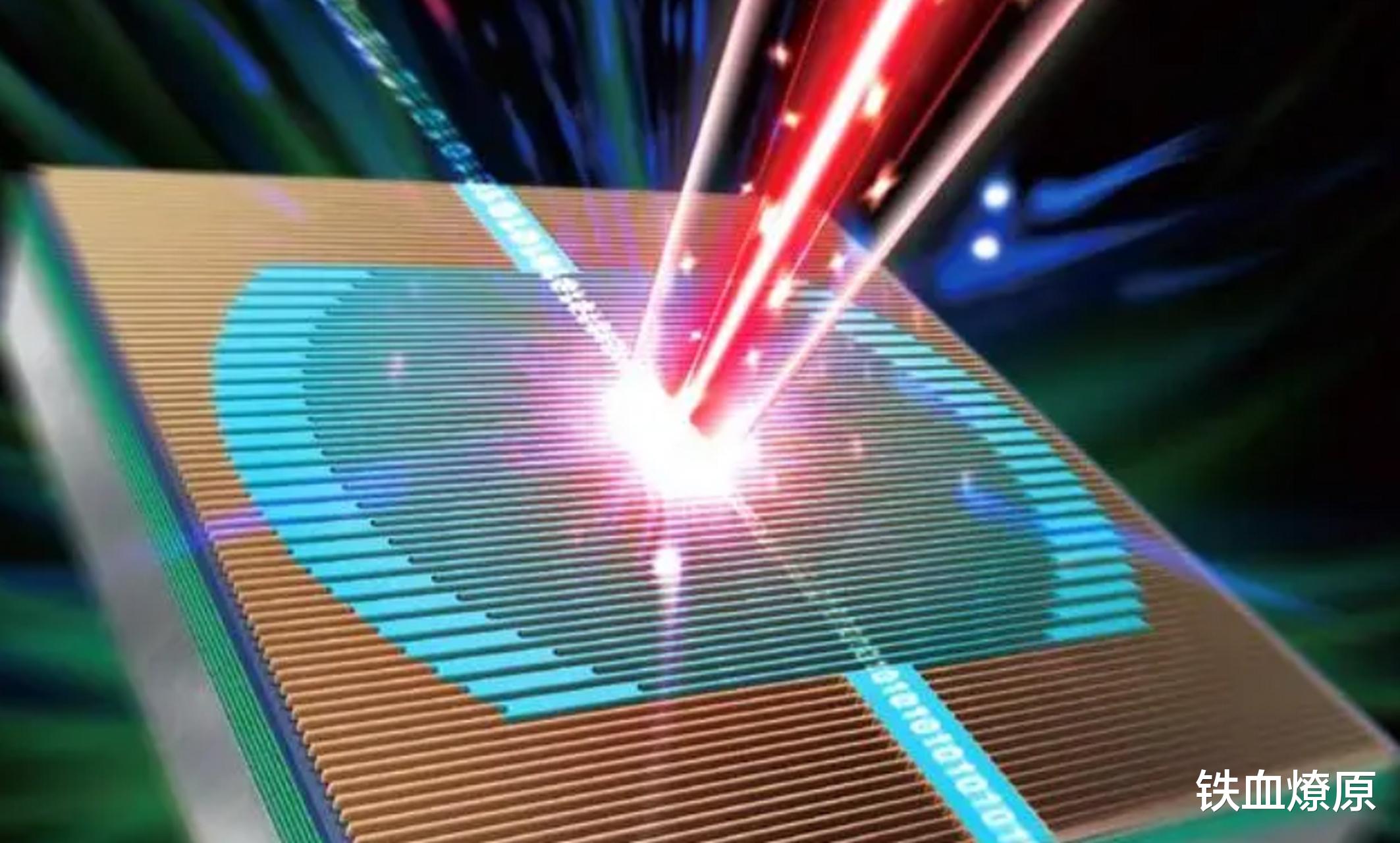

面对传统电子芯片的物理极限,我国科学家选择另辟蹊径。光子时钟芯片通过硅基光电子集成技术,在指甲盖大小的芯片上构建出精密的光学谐振腔。当激光在环形跑道中以每秒30万公里的速度循环时,产生的光频梳可覆盖从微波到太赫兹的全频段,单芯片时钟精度达到飞秒级(1秒的千万亿分之一)。

从基础研究到量产应用的快速转化过程,是光子时钟芯片成功的关键因素之一。在基础研究阶段,科研团队深入探索光子学的基本原理,不断优化光频梳技术和光学谐振腔的设计,为光子时钟芯片的研发奠定了坚实的理论基础。在应用研究阶段,他们紧密结合市场需求,与企业合作开展工程验证,对芯片的性能、稳定性、兼容性等方面进行全面测试和优化。在材料选择上,根据实际应用场景对低损耗氮化硅波导的性能进行进一步优化,确保其在不同环境下都能稳定工作;在芯片架构设计上,充分考虑与现有电子系统的集成需求,提高芯片的通用性和易用性。通过这种紧密结合的方式,实现了从基础研究到量产应用的无缝对接,使得光子时钟芯片能够迅速满足市场需求,为产业发展带来实际效益。

底层创新开辟新赛道的重要性,在光子时钟芯片的发展历程中得到了充分彰显。在传统电子芯片领域,国外企业已经占据了先发优势,技术壁垒高筑。我国科研团队没有在这条拥挤的赛道上盲目追赶,而是选择从底层创新入手,开辟了光子时钟芯片这一新赛道。他们通过对光子学和光电子集成技术的深入研究,实现了材料、工艺和架构的全面创新,成功突破了传统电子芯片的物理极限,为芯片技术的发展开辟了新的方向。这种底层创新不仅为我国在芯片领域赢得了主动权,也为全球芯片技术的发展注入了新的活力。它启示我们,在面对技术瓶颈和竞争压力时,不应局限于传统思维和路径,而应勇于探索未知领域,通过底层创新寻找新的突破点,开辟新的发展赛道。

光子时钟芯片的成功,为我国科技发展提供了宝贵的经验和启示。在未来的科技发展中,我们应继续发挥新型举国体制的优势,加强基础研究与应用研究的结合,鼓励底层创新,不断开辟新的科技赛道,为实现科技强国的目标而努力奋斗。