弘瞻,这位乾隆皇帝的亲弟弟,一生充满戏剧性的经验和经历。乾隆二十八年,弘瞻因不法行径而被降爵、罚款,最终导致他在被禁闭期间郁郁而终。皇室之中,看似无比风光的生活,实则充满了反复无常的命运。乾隆这位兄长,为何会如此对待他的亲弟弟?

弘瞻的出生充满了皇家色彩,他是雍正在年过五十时,喜得的贵子。在乾隆继位后,小弘瞻虽然失去了亲生父亲的庇护,但却得到了大哥乾隆皇帝的宠爱。乾隆三年,乾隆的叔叔庄亲王允禄上奏希望将弘瞻过继给无子的果亲王允礼,乾隆欣然答应。于是,弘瞻不出意外地继承了果亲王的爵位,瞬间坐拥权力与财富,成为了满清皇室备受瞩目的存在。

乾隆十九年,乾隆把造办处交给了弘瞻。这可是个重要部门,负责从全国各地挑选并管理皇家所需的各类用品。然而,弘瞻利用这个机会大肆敛财,甚至将黑手伸向了百姓,强占民房,设立黑煤窑,贪婪之举一发不可收。当百姓向地方官告状时,没有人敢冒着得罪亲王的风险去管此事,弘瞻的行为越发肆无忌惮。

然而,天网恢恢疏而不漏,乾隆还是通过各种途径听到了弘瞻的劣行。一直以来,乾隆对他这个弟弟多次宽容,但也忍不住展现自己的威严,最终决定约束弘瞻。乾隆下令严惩弘瞻,通过罚没白银、降爵等手段试图让弘瞻有所收敛。

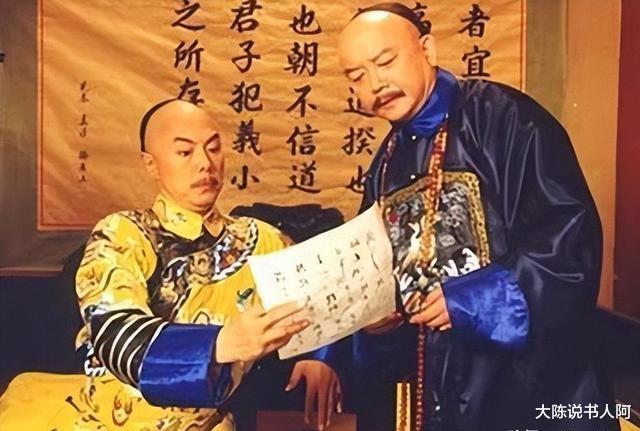

然而,当乾隆探访重病中的弘瞻时,弘瞻的反应出人意料。一天,乾隆得知弘瞻病情严重,前去探望,弘瞻跪在床上,满含泪水地向乾隆请罪。乾隆起了恻隐之心,表示自己只是为了磨练他的性格,这才给予惩戒,并宣布将他重新封为郡王,让他安心养病。

但乾隆的好意并没有让弘瞻真正释怀。当乾隆离开后,弘瞻哭泣着告诉身边的人:“我完了,皇上这还是不肯原谅我啊,我以后是没好了。”弘瞻认为,若乾隆真的原谅他,便应当恢复他原来的亲王爵位,而不是仅仅提拔为郡王。

这样心胸狭隘的性格,让弘瞻一再误判乾隆对他的宽容。早在他年少时,他便因亲王身份而肆无忌惮,责任心和荣辱观并未在他的性格中生根发芽。

细究弘瞻的劣行,其实可以追溯到他年少得志,乾隆对他的过度宠爱。弘瞻从小便住在圆明园中,被娇生惯养,吃穿用度无一不精。乾隆甚至亲自为他挑选了著名学者沈德潜作为他的老师,精心培养他的学问,让他拥有极高的文学造诣和丰富的藏书。

然而,财富和地位非但没能让弘瞻感恩戴德,反而催生了他极端贪婪的性格。他手下的衙门中,甚至组建了“寻宝队”,专门在全国搜购奇珍异宝,借公办事时肆意强买。这些行为,使得乾隆对他逐渐失去了信心,也导致了他最终被惩戒。

在乾隆看来,弘瞻不仅未能珍惜自己的地位和权力,反而以滥用职权、贪污敛财的方式自毁前程。这让他在乾隆心中的形象逐渐崩塌。作为兄长的最后一次宽容和试图拯救,弘瞻却未能领会,反而更加绝望,最终在心灵的自我折磨中郁郁而终,成为了一段悲剧历史。

乾隆皇帝与亲弟弟弘瞻之间的故事,不仅反映了皇室内部权力斗争的冰山一角,同时也揭示了权力和宠爱所带来的双刃剑效应。弘瞻在极度宠爱与得志中迷失自我,最终因不堪重负而悲剧收场。这是一个既让人感慨又引人深思的故事,体现了人性在权力面前的复杂与脆弱。

弘瞻的结局,让人不禁扼腕叹息。天之骄子,却因过度的骄纵而自我毁灭。乾隆的多次宽恕和最后的惋叹,映衬的是弘瞻人生的无限可能与最终悲剧的不可逆转。这段充满冲突和戏剧性的历史,让人对弘瞻的经历既怜惜又遗憾。