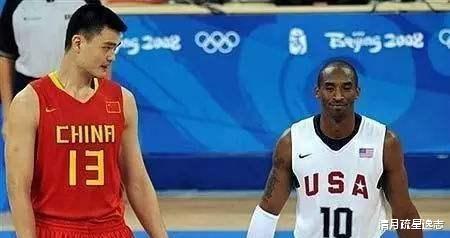

2008,那场梦与醒

2008年北京奥运会,中国男篮的惊艳一战还历历在目。那支球队,凭借着团队默契的配合,一度让我们看到了冲击世界强队的希望。 61%的助攻率,9次失误,42%的三分命中率,这些数据至今仍令人回味。然而,十六年后的今天,我们在亚洲杯上输给了黎巴嫩,这残酷的现实,让我们不得不重新思考:中国篮球,究竟怎么了? 难道,我们只是昙花一现吗?

身体天赋的“幻象”与青训的迷思

我们一度迷信“天赋”,认为只要拥有像姚明那样的球员,就能在国际赛场上有所作为。但现实是残酷的。中国青年球员的体能数据,与欧洲同龄球员相比差距巨大。深蹲重量低了23%,垂直起跳低了7厘米,体脂率还高了4%!这并非个例,而是中国篮球长期以来忽视科学训练、营养摄入不足、训练方法落后的直接后果。 NBA球员平均卧推120公斤,而我们U19国青队达标率不足30%,这触目惊心的数字,让我们不得不正视这个问题的严重性。难道,我们真的只能依靠“天赋”吗?

战术的失衡与团队的缺失

2008年,中国男篮场均助攻18.7次,失误率仅13%。而如今,这两个数据分别降至12.3次和飙升至22%。空间利用能力低下,三分球更多依靠个人能力,而非战术配合。看看欧洲联赛,35%的三分球来自战术跑位,而我们只有19%! 西班牙的卢比奥,德国的施罗德,他们的每一次精妙传球背后,都是一个严谨的战术体系。我们呢?我们是不是过于依赖个人的“英雄主义”了?

青训的桎梏与欧洲的启示

中国青训长期以来过于追求个人能力,忽视了团队配合和战术训练。曾凡博、郭昊文等球员的经历,就是最好的例子。他们拥有不错的个人天赋,但在球队配合和战术执行上却存在明显的不足。 而欧洲青训体系,则注重培养球员的基础战术和团队配合能力。从小的训练,就将战术意识融入他们的血液中。 杰维奇,这位塞尔维亚青训总监曾犀利地指出:中国青训培养的是网红,而不是球员。 这句评价,虽然尖锐,却也值得我们深思。

CBA与欧洲联赛:差距何在?

CBA联赛,战术水平相对较低,很多球队依赖个人能力,缺乏细节上的精细化训练和战术执行能力。 辽宁队曾经的“把球给弗格”战术,就是一个典型的例子。 看看欧洲联赛,欧冠球队场均传球285次,CBA只有197次;欧洲球队进攻73%通过配合完成,而CBA只有47%,还有23%是失误! 欧洲联赛的“呼吸同步术”,在防守端更是展现了极高的默契和执行力。 我们与他们,究竟差在哪里?

2008的影子与未来的方向

2008年奥运会的成功,并非完全偶然。我们也曾借鉴吸收了一些欧洲篮球的战术理念。 看看德国队的夺冠之路,他们没有顶级天赋,却依靠完善的战术体系取得了成功,场均失误10.3次,三分命中率38.6%,助攻失误比高达2.4! 现在,一些积极的变化正在发生。郭士强教练的西班牙式防守训练,上海久事引入希腊教练团队,立陶宛体能师的到来,U18女篮在亚青赛的成功,都展现了我们学习欧洲篮球先进理念的决心。

中国篮球的觉醒:重回巅峰之路

CBA联赛仍然存在不少问题,需要进行深刻的改革。我们需要提升战术素养,加强青训水平,从根源上解决问题。考纳斯教练曾强调:战术意识需要从小培养。 中国篮球的未来,不在于依赖“天赋”,而在于培养球员的战术意识和团队合作精神。 让我们一起,为中国篮球的复兴之路,加油!

大家觉得中国篮球的未来在哪里?欢迎在评论区分享你的观点!