陈德容在《乘风2025》中的泪水成为近期综艺话题的焦点,那些情绪化的瞬间背后,是中年女艺人跨界转型的挣扎与困境,也是综艺叙事逻辑对复杂人性的放大与解读。

节目三公选人环节为这一情感叙事埋下伏笔。当陈德容最终选择加入侯佩岑、邓萃雯所在的团队时,吴宣仪和VaVa在排练室外静静等待的身影,与她此前的拒绝形成强烈反差。这种"双向奔赴"的情感张力,被节目剪辑为温情励志的叙事符号。然而坊间流传的另一种版本却指向了误解——两位年轻艺人的等待,或因误判陈德容的选择意向。这种叙事缝隙间,折射出代际合作中的微妙心理:是真诚的情感联结,还是节目效果的精心编排?当陈德容在采访间落泪时,这份感动或许夹杂着对舞台关系的复杂认知。

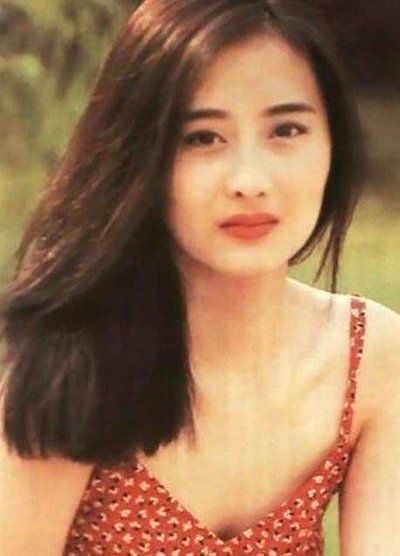

从影坛玉女到唱跳挑战者,50岁的陈德容所面临的,是身体机能与艺术形式的双重错位。二公排练《本草纲目》时,舞蹈编导的快节奏要求与她薄弱的基础形成尖锐冲突。"不要再逼我了"的哭诉,既是生理极限的本能反应,也是心理防线的溃堤。这种情绪崩溃并非简单的"玻璃心"体现,而是中年艺人面对新领域规则时的集体困境——她们必须在有限时间内完成专业领域的高强度输出,而身体与记忆的双重滞后,使得每一次练习都成为与自我较劲的战场。

舆论场的两极分化加剧了这种困境。支持者为她的跨界勇气鼓掌,认为非专业艺人在短时间内展现的学习态度已属不易;批评者则将排练中的负面情绪解读为"职业素养缺失"。那些被反复播放的"臭脸"特写、与队友的摩擦瞬间,经由剪辑叙事的强化,构建出一个情绪化艺人的立体形象。而她过往"不愿演妈妈"的行业话题,在节目语境中被重新激活,成为质疑其职业态度的佐证材料。

节目组的叙事策略无疑放大了这种矛盾。当训练中的分歧被剪辑为戏剧化的冲突,当团队磨合的困难被呈现为个体能力的缺陷,观众看到的陈德容,既是努力求存的挑战者,也是综艺叙事中的"矛盾集合体"。在侯佩岑组因她调整表演风格的场景中,组员的尴尬反应与她的努力形成微妙张力,这种张力既真实存在,也被节目机制有意强化。

这些泪水最终构成了一面多棱镜,映照出中年女艺人转型的现实困境:当熟悉的表演领域被全新的艺术形式取代,当积累的行业资本无法兑换成新的舞台价值,她们必须在公众审视下完成身份重构。而综艺节目的流量逻辑,则将这种转型困境转化为可消费的情感内容。陈德容的乘风之旅,既是个体的勇敢尝试,也是行业生态与媒介叙事交织下的复杂产物。

[免责声明]文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改