声明:“全网维权,未经允许,任何人不得以任何方式进行转载、搬运,侵权必究!”

引言

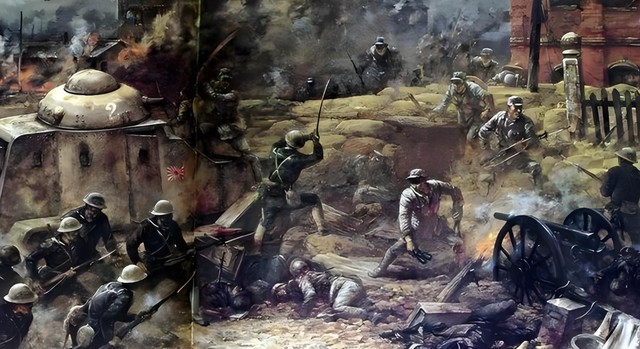

日本在侵华战争中攻占了中国的大部分领土,但陕西和福建却相对“幸免”。对于这两个省份的特殊情况,有人猜测是日本的战略失误,也有人认为是出于其他复杂的考量。实际上,背后隐藏着诸多因素,既有军事上的考虑,也有地理与战略上的深刻影响。为什么日本没有集中力量攻占这两个省份?真实的原因又是什么?

陕西的战略意义与日军的顾虑

陕西,这片位于中国西北部的土地,在抗日战争中承担了举足轻重的战略作用。作为中国共产党领导的抗日根据地,陕西不仅为全国抗战提供了坚强的后盾,还成为了许多抗日游击战争的发源地。对日军而言,陕西是一个不可忽视的战略目标。尽管日军曾多次进攻陕西,最终却始终未能全面占领这片土地。这其中,陕西的地理环境与它在中国抗战中的独特地位起了至关重要的作用。

首先,陕西地处中国的内陆,远离东部沿海的经济中心,这使得日军的进攻策略面临着巨大的挑战。陕西位于黄土高原的边缘,地势崎岖,山脉起伏,河流纵横。相比于中国东部平坦的地形,陕西的地理条件对于进攻者来说无疑是一个巨大的障碍。日军在进攻其他省份时,通常依赖于高速铁路、公路和海运等交通网络来快速集结兵力并进行后勤补给。

陕西的地形复杂,山地众多,交通不便,这使得日军难以顺利调集兵力和物资。对于当时的日军来说,进攻陕西意味着要面对漫长的后勤线,补给线被拉得极为长久,这不仅增加了敌军的负担,还使得日军在后勤保障上的压力倍增。

日军对于陕西的兴趣并非没有根源。作为中国共产党的根据地,陕西不仅是红军长征后的重要栖息地,更是抗日战争期间,中国共产党与国民政府分庭抗礼的战略重地。尤其是延安,它不仅是中共中央的政治中心,也在军事、经济、文化等方面都发挥着举足轻重的作用。对于日军来说,掌握陕西意味着可以切断中国共产党与其他抗日根据地的联系,摧毁共产党在中国的战略支撑点。因此,日军早已将陕西视为一个潜在的目标。

日军的进攻并没有像预期中那样顺利。陕西的地理环境给日军的进攻带来了前所未有的困难。在陕北地区,黄土高原的深沟窄壑成为游击战的天然屏障。中国共产党领导的八路军和新四军早已在这片土地上扎下了根基,建立了有效的防御体系。

由于陕西的山脉和峡谷地形复杂,日军的进攻往往会遭遇游击队的顽强抵抗。游击战不仅消耗了日军的兵力,还使得日军无法在短时间内占领和控制该地区。再加上陕北的广袤土地,日军进攻的纵深较大,越往内陆推进,日军面临的防守力量和地理障碍也就越加严峻。

此外,陕西的重要性不仅在于其地理位置,还在于它作为中国共产党的后勤支撑地位。红军长征结束后,陕西成为了中国共产党组织重建和发展力量的核心区域。中国共产党在陕西建立了坚固的组织网络,从延安到榆林,诸多地方形成了广泛的抗日根据地。日军深知,只有控制陕西,才能彻底割断中共的抗战补给线。正是这一点让陕西成为了众多军事力量和抗日组织的共同守护目标。中国共产党不惜一切代价保卫这一地区,投入了大量的兵力和资源。

面对日军日益强大的压力,中国共产党在陕西的防御工作早已准备充分。无论是敌后游击战,还是正面战场上的顽强抵抗,陕西的抗日力量都展现出了坚不可摧的决心和勇气。延安不仅是中国共产党的政治重心,更是中国抗日战争精神的象征。毛泽东等中共领导人在这一地区建立了坚强的指挥系统,有效调动了各方力量。即使是日军拥有强大的装备和兵力,也无法轻易突破这道坚固的防线。

除此之外,陕西的民众和地方军队也展现出了极高的战斗力。无论是普通百姓,还是地方武装,大家都知道,保卫陕西就是保卫全中国的抗战大计。陕西人民在中国共产党的带领下,组织了数不清的抗日行动和反侵略战斗。这些地方民兵和抗日武装不仅为正面战场上的军队提供了必要的支援,还通过游击战扰乱了日军的后方,使其无法稳定控制陕西的大片区域。

总结来说,尽管日军对于陕西的战略意义心知肚明,但它的地理优势、复杂的防守体系以及中国军民的坚决抵抗,都使得陕西成为了日本侵略者难以攻破的堡垒。日军在战场上的不断尝试和失败,最终让他们意识到,进攻陕西不仅是高风险的选择,而且付出的代价远远超过了它可能带来的战略收益。正是这些复杂的因素交织在一起,使得陕西成为了日本侵华过程中无法轻易突破的防线,最终为中国抗战的胜利增添了重要的一环。

福建的特殊地理与日军的战略选择

福建,这片位于中国东南沿海的土地,是一个典型的“沿海省份”,地理位置极其重要。它不仅与台湾隔海相望,而且位于中国的海上交通要道上,因而具有重要的战略意义。福建的地形复杂且多样,沿海有众多的岛屿和海峡,内陆则是山脉纵横,拥有着自然屏障般的地理优势。尽管如此,福建并未在日本的侵华计划中占据核心地位,日军的进攻往往未能集中火力突破这一地区。为什么福建没有像上海、南京那样成为日军的重点攻占目标?背后的原因复杂且多面,既有军事战略上的考虑,也有地理环境和战争资源的深刻影响。

首先,福建的地理位置使得它成为一个相对难以进攻的地区。福建地处东南沿海,拥有广阔的海岸线,许多天然良港如福州、厦门等港口,使得它的战略地位无可小觑。对于日本来说,福建不仅能够提供丰富的物资资源,而且其优良的港口能够为日军提供重要的海上补给线和战略支点。理论上,占领福建的确能够为日本控制中国东南沿海地区提供保障。但日军的进攻并未如预期那样顺利进行,这背后隐藏着诸多困难和复杂因素。

福建的海岸线多变,岛屿众多,天然的海峡和山脉地形形成了天然的防御屏障,使得日军的登陆作战面临巨大的挑战。与其他沿海城市不同,福建的海岸线并非一条笔直的长线,而是由多个岛屿和海峡构成,这种复杂的地理形态极大地限制了日军舰队的行动范围。在战争初期,日军依赖海军的优势进行进攻,快速占领沿海城市和港口。福建的地理条件使得他们的舰队无法像在平坦的海岸线上那样畅行无阻。复杂的水文条件和众多的岛屿让日军的舰船难以快速集结,并有效支援陆上作战。

福建内陆的山脉和丘陵地形,也为中国军队提供了巨大的防守优势。福建大部分地区是丘陵和山地,山脉纵深,峡谷交错,极其适合进行游击战。对于日军而言,这种地形既是阻碍进攻的难题,也是增加补给难度的障碍。福建的山区不仅导致日军进攻时缺乏有效的补给和支援,还为中国抗日武装提供了活动空间。特别是对于八路军和新四军来说,福建内陆的地理环境使他们能够在山地中迅速机动,并利用复杂的地形发起反击。日军在福建不仅要应对强烈的游击战,也需要面对山地和丘陵地带所带来的进攻困难。

此外,福建与其他经济重心地带相比,资源相对有限。尽管福建的海岸线和天然港口具有战略重要性,但对于日军来说,占领福建所能获得的资源并不如上海、南京等经济发达城市那样丰富。福建的经济基础相较于东南沿海的其他重要城市较为薄弱,且大部分的资源都分布在内陆地区。日军的战略目标,始终是优先占领那些能够直接影响战争全局、且资源丰富的区域。福建虽有一定的战略价值,但相较于其他省份,日军的目标并不在于征服这个相对边缘的地区。

更为重要的是,日本侵华战争的战略重点逐渐从对中国东南沿海的经济占领,转向对内陆的战争控制。尤其是在战争初期,日本就集中兵力攻占了上海、南京等经济重心所在的城市,这些城市的占领帮助日军快速切断了中国的经济和交通线,控制了丰富的资源。随后的战争中,日军对华北和华中的进攻则更具决定性意义。福建虽然地理位置重要,但相较于当时日军对中国经济命脉的控制,福建的战略地位并未达到同样的高度。因此,日军并未将全力集中在这一地区。

与此同时,福建人民的抗日意志极为坚定,也使得日军在进攻时面临极大的挑战。福建的民众,尤其是福州、厦门等城市的人民,在日军的侵略下展现了极强的抵抗精神。福建不仅有着众多的抗日游击队和地方武装,还得到了来自其他抗日根据地的支援。福建的地形条件使得中国军队能够采取游击战术,有效地消耗日军的兵力和资源。即使在日军的强大攻势下,福建的人民始终没有放弃抵抗,展现了顽强的抗日决心。

综上所述,尽管福建在战略上具有重要地位,日军并没有选择将其作为重点攻击对象。福建的复杂地形、相对有限的资源以及中国人民的顽强抵抗,成了日军进攻的巨大障碍。日军在战场上的选择,不仅是对敌人力量的评估,也反映了他们对地理条件、资源分布和战略目标的全面考虑。在抗日战争的漫长过程中,福建成为了一个被日军反复试探却始终未能完全控制的区域,而这片土地上的人民,凭借坚韧不拔的抗争,书写了属于他们的英雄篇章。

日本进攻陕西和福建的战略成本与风险

尽管陕西和福建在战略上都具有一定的重要性,但日军最终未能全力以赴进攻这两个省份,背后的原因并非仅仅是地理环境的挑战,更有日军在战略决策过程中对成本与风险的深刻考量。每一次战争中的战略选择,背后都承载着复杂的计算与权衡,尤其是当战争持续深入,资源与兵力的调配日益困难时,任何一项新战线的开辟都可能改变整个战局的走向。日军在进攻陕西和福建时所面临的种种困难,不仅仅是地形、气候和民众抵抗,更包括了其军事资源的紧张和多线作战带来的风险。

对于日军来说,开辟新的战线意味着必须将原本已经分配到其他战场的兵力和资源进行调配,造成战力的分散。日本在侵华战争初期,凭借着强大的机械化军队和精锐的作战力量,迅速占领了沿海城市和战略要地。随着战争的推进,日军的资源逐渐趋于紧张,特别是在对中国广阔内陆的占领中,长途补给、兵力调动和战争成本不断增加。日军在战略上逐渐认识到,过多的兵力和资源投入到陕西和福建这样相对偏远的地区,可能会导致他们在其他重要战场上的力量空虚,进而影响到全局的战斗力。

陕西位于中国西北的腹地,尽管它作为中国共产党抗日根据地的心脏地带,战略地位重要,但在日军看来,若想控制陕西,需要投入大量的兵力来克服复杂的地形,尤其是黄土高原的起伏和西北山区的阻碍。即使日军能突破这些困难,后续的补给线问题依然无法忽视。

陕西与日军已占领的其他区域距离遥远,兵员和物资的调动,必须依赖着脆弱的交通线路。考虑到日军在多个战线上已投入巨大的资源,新的进攻可能会加剧他们在后勤上的困难。对日军而言,陕西的战略价值固然重要,但其进攻成本却太高,一旦兵力分散,可能无法保持其在其他战略要地的控制,导致整体作战力量的削弱。

相比之下,福建虽然在地理上接近台湾,是日本占领中国东南沿海的战略突破口之一,但它并非日军在整个战争中的优先目标。日军的主要战略目标集中在对资源丰富的地区进行占领,特别是东部沿海的城市以及连接中国各大经济区域的交通要道。福建虽然有重要的港口和丰富的物资,但它的资源和战略价值相较于上海、南京等地区的优势相对较小。日军更希望通过控制核心城市和沿海交通线来切断中国的经济支撑,削弱中国政府的力量,从而达到全面控制中国的目的。福建位于中国的东南角,与日本本土距离较远,尽管拥有良好的海港资源,但其所带来的战略效益在当时并不如其他经济重心所在的城市那样显著。因此,福建的进攻虽然在战略上值得关注,但相较于日军的主要目标,它的价值并不高。

对于日军来说,进攻福建的战略风险同样不容忽视。福建不仅山脉纵横,地形复杂,而且拥有诸多的天然防线,特别是在沿海地区。福建的海岸线由众多岛屿和海峡组成,这些天然的屏障让日军舰船的机动性受到限制,增加了海上登陆作战的难度。此外,福建的地势和气候条件给日军的作战带来额外的挑战。福建作为一个多山的省份,战场环境让日军无法轻松进行战斗机动。即便日军在海上获得了优势,登陆后仍然面临来自复杂地形和中国军队顽强抵抗的双重压力。

更重要的是,日军在进攻福建时还必须考虑到兵力的调配和后勤的保障。战争初期,日军依靠陆海空三军的协同作战取得了众多战役的胜利。随着战线的拉长,兵力和资源的分配变得愈加紧张。福建作为一个相对边缘的地区,虽然拥有一定的战略价值,但其所能带来的实际收益却不足以支撑日军全力投入的成本。

日军的战略焦点逐渐转向了华北和华中地区,这些地方的经济和资源对日军的战争机器至关重要。相比之下,福建的战略价值就显得有些微不足道。为了保持在其他战场的战斗力,日军必须做出牺牲,选择暂时放弃对福建的攻占。

此外,福建的人民在抗日战争中的顽强抵抗也让日军的进攻变得异常艰难。福建自抗战初期就形成了强大的抗日力量,尤其是游击队和地方军队的组织和行动,给日军带来了极大的困扰。无论是山区游击战,还是沿海地区的地方抵抗,福建人民展现出了极高的战斗力和坚韧不拔的抗争精神。日军的进攻虽然逐步推进,但福建人民用他们的血肉之躯抵挡住了日军的铁骑,迟滞了日军的步伐。

总结来说,陕西和福建在战略上确实具备一定的吸引力,但日军最终并未将其作为主要进攻目标,背后深刻的战略考量与战争资源的紧张无疑是决定性的因素。对于日军来说,过多的兵力投入到这些相对边缘的地区,不仅增加了战斗成本,还可能导致其他战场的压力增大。在进攻陕西和福建时,日军必须面临极高的成本与风险,最终,这两块土地的未被彻底占领,也成为了中国抗战史中的一大胜利。