你还记得我们小时候看“动画片”的感觉吗?

那时候,很多人等着寒暑假,有机会跟爸妈挤在沙发上,看一部在电视上重播了无数次的外国大片。

动画电影当时对我们来说,是“好莱坞制造”的标签。

没想到,现在的孩子们已经能在电影院看到属于我们自己文化的作品,比如《哪吒2》。

它不仅票房惊人,还受到了国外专业人士的关注。

但离奇的是,我们却听到许多人希望饺子导演,不要去参加我们从小就觉得“厉害”的奥斯卡评奖。

这背后,到底有怎样的故事?

《哪吒2》为何遭遇“高票房低排片”?

《哪吒2》国内上映时,各大影院都排片给足了诚意。

这部影片从剧情到画面,都让观众感叹:中国动画真的“长大”了。

很快,《哪吒2》在北美和欧洲也陆续上映,按理说,跨出国门的中国作品应该风光无限,但其实并不是这样。

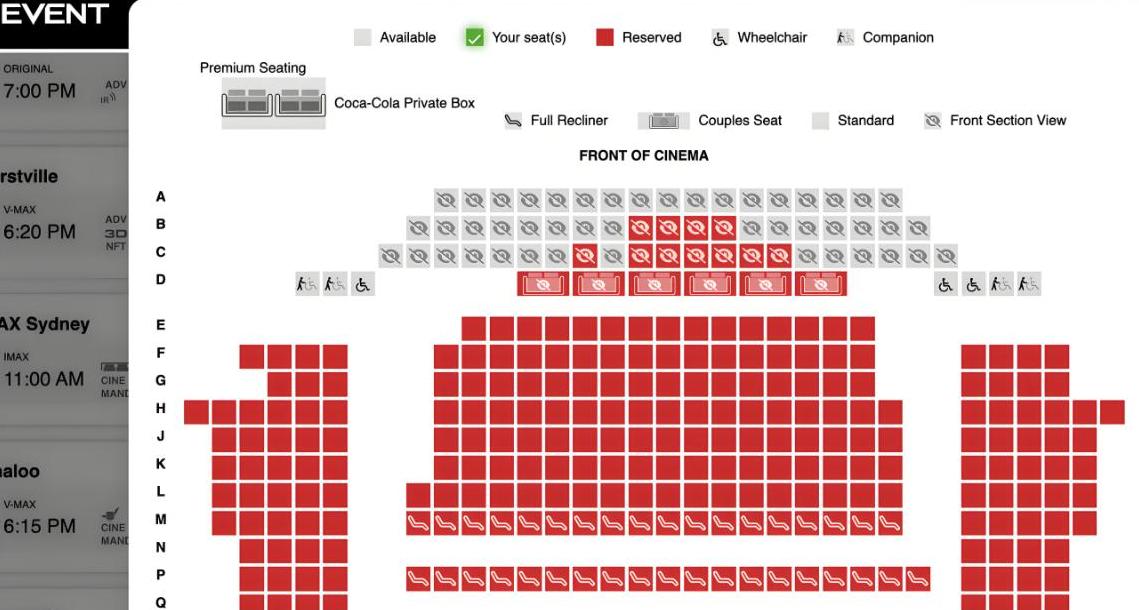

有人注意到,在不少国家,《哪吒2》的排片率非常低,有些城市甚至找不到一家正在放映的影院。

然而即便排片少,已抢先看到的国外观众却给了很高的评价,评论区的热闹程度证明电影席位的稀缺。

甚至有些小影院因为观众爆满,不得不临时增加排片,这才开始慢慢引起关注。

有人提到,“艺术无国界”这句话似乎在海外并不成立,至少在市场上存在更多看不见的“标准”。

这不禁让人好奇,好电影真的要等到这些标准被认可,才算好电影吗?

国产电影需要奥斯卡,还是奥斯卡需要国产电影?

对于很多导演来说,奥斯卡的邀请曾是梦想中的机会。

而现在却有一个反方向的思考:《哪吒2》这样一部现象级的电影,到底更需要奥斯卡的舞台,还是奥斯卡需要它来提升自己的关注度?

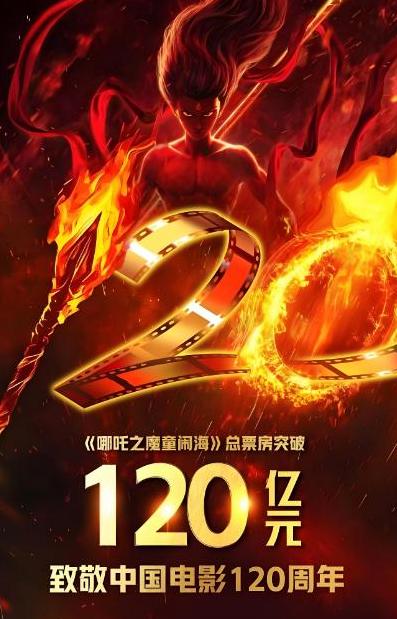

从数据来看,《哪吒2》不仅刷新了国内动画电影票房纪录,还跻身世界动画片票房排行榜的前列。

这可是过去几十年里,几乎被好莱坞垄断的位置。

现在,有人开始质疑,像《哪吒2》这样的作品,真的还需要用奥斯卡奖项来证明自己的价值吗?

比起获得奖项,不少国内观众更关心的是,这部电影能不能让世界更了解中国文化本身,从电影故事到人物核心价值,表达的是一种自信的声音。

在这个层面,观众们也不再一味追求“奖项”这种形式上的肯定,而是更多地对“对等交流”的态度抱有期待。

从孙悟空的官职弼马温,看“邀约”的另一面有人把《哪吒2》被奥斯卡邀约这件事,和《西游记》中孙悟空被天庭请去做“弼马温”的情节做了类比。

两者之间,看似都得到了“机会”,实则背后暗藏傲慢。

记得吴承恩笔下,孙悟空去天庭任职时,表面上得到了认可,实际上却只是占了一个卑微的位置。

他们从未完全“接受”孙悟空的本领,只想着让他留在权威的掌控中。

这与奥斯卡的邀约形成了有趣的映射。

不少人心里难免有一种疑问,这次邀请会不会又是一场“醉翁之意不在酒”的安排?

如果国产动画在国内被观众认可,在海外也有票房说话,为什么非要用一张奖状来证明自己?

这或许就是为什么不少人反而希望《哪吒2》远离评比,更多以自身的品质去说话的原因。

谁决定优秀电影的标准——评委还是观众?

其实,无论国内还是国外,每个人对于一部电影的好与坏,都有一套自己的标准。

有时候,我们会习惯把权威奖项当做参考,但随着国产电影市场的发展,现在越来越多普通观众,开始意识到自己手里的“王牌”。

在《哪吒2》中,其中一句经典台词是“是魔是仙,我自己说了才算”。

这句话,其实也在表达一种声音——到底一部电影是否成功,不应完全由外界的标准来定义,而是由真正看懂、看过这部电影的人给出答案。

试想,如果《哪吒2》能在全球范围掀起讨论,即使没有获奖,也丝毫不影响它的价值。

反而,一个被市场和观众双重认可的作品,本身就是最强的声音,不需要借助任何标杆。

结尾:

从《哪吒2》的故事,我们看到了中国电影走向世界的进步,也看到了越来越多观众对国产电影的信心。

奥斯卡曾是我们眼中的“权威”,但现在,它却成为了我们面对的另一种选择。

真正决定一部电影是否优秀的,可能不是坐在评审席上的那几个人,而是每一个在电影院掏钱买票的普通观众。

正如电影中讲的,“自己的命运,自己说了算。

”与其急于争取外界的承认,不如静下心来,拍更多、更好的电影,让世界慢慢看到属于我们的力量。

去参加去角逐奥斯卡最佳动画片(长片)大奖,再提高全球的知名度也未尝不可。