当沌口体育中心的穹顶被8万盏手机闪光灯点亮,当《虞美人·故乡》的楚辞摇滚引爆全网热搜,所有人都在追问:一场演唱会如何让整座城市陷入文化狂欢?刀郎用两个小时交出的答卷,不仅是音乐的胜利,更是传统文化年轻化表达的教科书级案例。

这座3500年历史的江城,既是楚文化发源地,又是近代工业重镇。当《离骚》吟诵撞上重金属节奏,当汉剧高腔邂逅电子合成器,武汉用包容姿态完成了传统与现代的双向激活。乐评人李皖指出:"武汉的江湖气与刀郎的草根性天然契合,这里既能承载屈原的浪漫,也容得下摇滚的躁动。"这种独特基因,让武汉成为《虞美人·故乡》首演的理想之选。演唱会特别设计的全息投影屈原与现代舞者共舞,将《九歌·湘夫人》的凄美化作电吉他与唢呐的对话,现场一位白发老者颤抖着拍摄,眼泪砸在手机屏幕上。

64岁的朱先生举着1999年演唱会徽章老泪纵横,00后歌迷却举着"请用楚辞骂我"的灯牌尖叫。黄陂方言版《洪湖水浪打浪》让渔民后代王阿姨听见父亲的呼唤,而楚辞rap改编竟让光谷中学生主动发起文化挑战。刀郎团队的"代际翻译器"功不可没——保留经典民歌的情感内核,用年轻人熟悉的语言重新编码,让传统文化真正"活"在当代语境里。安可环节,刀郎即兴将《罗刹海市》改编为"维北有斗,不可以挹酒浆",现场秒变楚辞课堂。

携程数据显示,沌口周边酒店预订量激增550%,外地歌迷人均停留2.5天,文旅消费较平时增长3倍。武汉文旅局连夜推出"跟着刀郎游楚地"专线,黄鹤楼、东湖樱花园等20余个景点推出歌迷专属福利。户部巷的热干面摊主开始学唱《西海情歌》,江汉路的汉服租赁店销量暴涨300%,武汉大学的楚辞选修课一座难求。这种"涟漪效应"印证了传播学的"参与感法则":当传统文化从博物馆展品变为可触摸、可改编的文化资源,全民参与的文化自觉便自然生长。

刀郎的成功暗藏传播密码:黄陂方言、汉剧高腔等城市符号的注入,让观众产生"这是唱给我们听"的强烈共鸣;用摇滚消解楚辞的庙堂感,以方言拉近经典的距离感,创造出"接地气的高级感";即兴改编、现场互动将观众从被动接受者转化为文化共创者,形成裂变式传播。正如文旅局长现场录制汉服社表演,次日便成为城市文旅宣传素材。

当沌口体育中心外的《橘颂》合唱穿透晨雾,我们看到的不仅是28亿次话题阅读量,更是传统文化复兴的新路径。刀郎用音乐为武汉书写的现代楚辞启示我们:真正的文化自信,不在于复刻传统的形,而在于激活文化的魂。当《洪湖水浪打浪》的旋律能同时打动白发老者与Z世代青年,当楚辞吟诵可以混搭摇滚节奏,这不正是文化生命力最生动的证明吗?

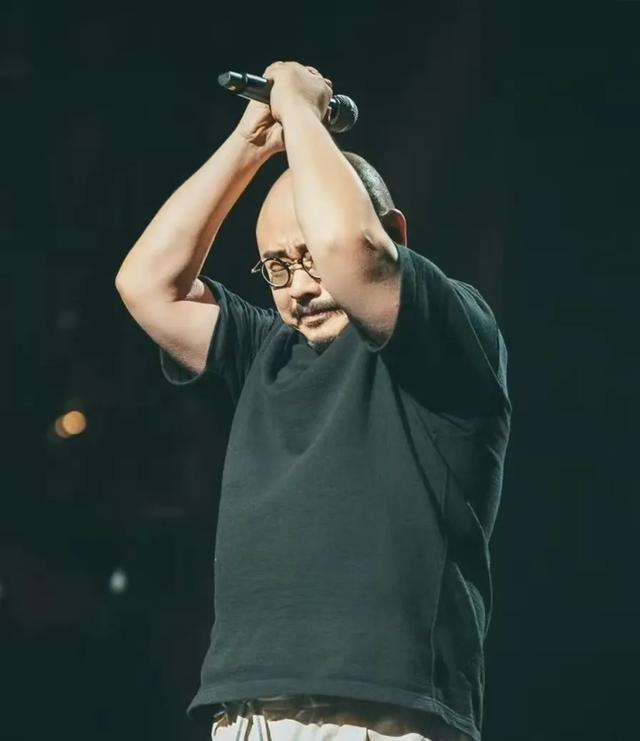

老刀是民间音协主席