王韶烈士——鲜为人知的淮(阴)涟(水)泗(阳)中心县委宣传部宣传科长、淮北中学教师

王韶烈士,原名王毓贞。1912年12月16日生于安徽怀远县龙亢镇后菜园村的一户富农家庭。1923年,王韶入龙亢镇女子小学读书,后因校舍倒塌失学。1927年春,到王惠生家族办的私塾读四书。1929年,考入芜湖省立第二女子中学就读。王韶在新文化新思潮影响下,逐渐产生了反对封封建迷信、崇尚民生的新思想。她反对女子缠小脚,说“不仅我不缠足,两个妹妹也不要缠”,二妹在她的影响下一直没有缠足,三妹缠了一段时间被王韶暑假回来发现,就说服母亲即时给她放足,使她免受缠足之苦。王韶还带头剪短发,没有脂粉习气。她立志要从黑喑中走出光明的路,常说“年轻人应奋发图强,学好本领,报效国家”。

王韶的父亲封建意识较浓,在王韶幼年时就背地里作主和本地一邵姓富家子弟订了娃娃亲。王韶稍长后得知这一消息,曾气得几天不吃不喝,同父亲哭闹,坚决不承认这桩婚事。王韶的母亲很疼惜女儿,父亲无奈只得假装答应退亲。1930年,王韶在芜湖女中读书期间暑假回家,她父亲打算暗中通知邰家强行抢亲,母亲暗中把消息透露给王韶,她就连夜离家出走。不久,王韶在蚌埠市请了律师,正式登报申明,与邵家解除了婚约关系。

1936年夏,王韶考入北平师范大学。学习期间,王韶阅读到一些革命书籍,进一步接受了进步思想。七七事变后,王韶怀着一腔爱国热情,毅然决然投身革命,于1937年11月下旬在合肥参加了由江上青等组织和领导的江都县文化界救亡协会流动宣传团。此后,王韶同江上青烈士等共产党人并肩战斗,在安徽一带做抗日救亡宣传活动,并于1938年光荣加入中国共产党。王韶主演了《我们的故乡》和《放下你的鞭子》等抗战话剧,所到之处,深受群众欢迎。1938年春夏之交,王韶随江上青率领的宣传团,遵照党的指示,前往大别山区开展工作,后又经过长途跋涉,到达当时安徽省政府所在地六安。在六安期间,得到当时由中共安徽省工委委员、宣传部长张劲夫等掌握的安徽省民众总动员委员会(简称“动委会”)的关怀指导,并与孟超领导的徐州青年工作团会合,先后在寿县、田家庵、颍上、固始、商城、麻城、浠水一带进行抗日宣传。九十月间,王韶(当时叫原名王毓贞)受中共地下党组织的派遣,担任六安地区的妇女战地服务团支部副书记。她对全体团员亲如姐妹,有事和大家商量,使妇战团成为一个亲密无间的战斗集体。

1938年秋,国民党安徽省军政当局调升六安县长盛子瑾为第六区行政督察专员兼保安司令。同时,国民党第五战区司令长官部也任命盛为第五游击纵队司令。盛子瑾在六安任县长时,就曾请求省动委会张劲夫等选派革命干部,协助开展工作。当时的第六区地处皖东北,所辖县城已相继沦陷,津浦路沿线的公路和集镇也多被日军占领。但皖东北地区仍有广大乡村,又有洪泽湖作依托,可以开展敌后游击战争。为了打开皖东北局面,盛请求省动委会多派革命干部,同赴皖东北开展敌后工作。根据盛的请求,省工委张劲夫等派遣江上青、吴云邨、赵敏、吕振球、王毓贞(即王韶)、周邨等及省动委会直属第八工作团,随同盛子瑾赴皖东北地区工作。省工委把其中的秘密党员组成了一个中共特别支部,江上青任特支书记,赵敏为组织委员,周邨为宣传委员。特别支部的任务是团结盛子瑾,开展敌后工作,创建皖东北抗日民主根据地。

1939年上半年,王韶调到在邳雎铜地区的 苏皖特委工作(属山东分局领导),任特委秘书。她每天除了处理大量日常工作外,还担任给干训班的学员讲课任务。如当时给在古邳东南胡套学习的八路军山东纵队陇海游击支队先遣第一梯队工作的同志讲《抗日救国十大纲领》,讲抗日民族统一战线和国共两党合作。她知识渊博,讲课抑扬顿挫,吐字清晰,说理透彻,条理淸楚,逻辑性强。讲到动情处,声泪俱下,有时就领着大家在课堂上高唱抗日歌曲,战士和学员全体肃立,向她致礼。

1939年5月,苏皖区党委成立,金明为书记。7月中旬,中共皖东北特支书记、王韶的丈夫江上青协助随同八路军苏鲁豫支队进入皖东北张爱萍、刘玉柱与盛子瑾会谈,顺利达成合作抗战协议,在皖东北形成国共合作团结抗日的新局面。7月29日,江上青陪同盛子瑾在泗县东北小湾村时,遭到反动武装袭击,不幸身中数弹壮烈牺牲。当时正住在张集东南薛庄薛瑞甫家生孩子的王韶,闻听噩耗,万分悲痛。她说:“我要把悲痛埋在心底,化作坚强的革命意志,以两个人的力量来为党工作”。8月,苏皖区党委进驻皖东北泗县张塘八路军新四军办事处。王韶调任区党委警卫连指导员,不久调区党委宣传部工作。9月,王韶调任新成立的中共淮(阴)涟(水)泗(阳)中心县委宣传部宣传科长。其间,因受到山东湖西地区错误“肃托”影响,王韶受到错误审查。1941年8月淮北苏皖边区行政公署成立后,王韶改任行署保安处警卫营文化教员。

1942年夏,王韶调到淮北中学任语文教师。淮北中学是淮北区党委和行署直接领导下的一所培养干部的“抗大”式学校。它和当时的新四军四师抗大四分校有明确分工,抗大四分校主要培养军队干部,淮北中学主要培养地方干部。王韶到淮北中学后,与负责学校党的工作的陈涤同住一室,朝夕相处。她认真备课上课,一丝不苟地批改作业,讲课深入浅出,同学们容易听懂,获得师生们一致好评。

1942年11下旬,日军对淮北苏皖边区根据地核心区发动大“扫荡”,淮北中学奉命紧急疏散。王韶配合陈涤带领一批外地学生,连夜步行到尚嘴乘船东渡洪泽湖,来到淮宝县韦集区。她主动协助陈涤与学生谈话,进行思想工作。有些同学没有经过战争场面,不免有些惊慌。她以实际事例进行开导,鼓舞学生斗争勇气。在夜晚行动时,她十分注意安全,不时轻声提醒大家要小心,还搀扶年龄小的学生上下船。到韦集后,在群众家里吃饭,饭里掺着胡萝卜,有的学生不爱吃,把它剔出扔掉,她看到后就和蔼地劝说:“老百姓很苦,不要浪费!”还风趣地说:“胡萝卜营养丰富,是土人参。”说得大家笑呵呵的,个个吃得很香。

反“扫荡”胜利结束后,因教室被敌人烧毁了,不能返校复课,按学校安排,王韶和陈涤一起在泗阳县(今泗洪县)龙集区金圩子办补习班。她们把来自各个年级的40多名学生按不同水平分为三个组,采用复式教学法授课。这样,同学们都有事做,都能学到知识,都很满意。大约经过40天左右放寒假时,王韶带着同学们返回了淮北中学校部。

1943年8月,淮北中学发生了所谓第二次反特的“淮中案件”,王韶受到无端诬陷审查。到1944年上半年,经过彭雪枫、邓子恢和刘瑞龙等亲自过问,终于查清冤案,使受牵连的师生王韶、陈秉惠、黄汉屏、胡坚(即胡梅)等得到平反昭雪。

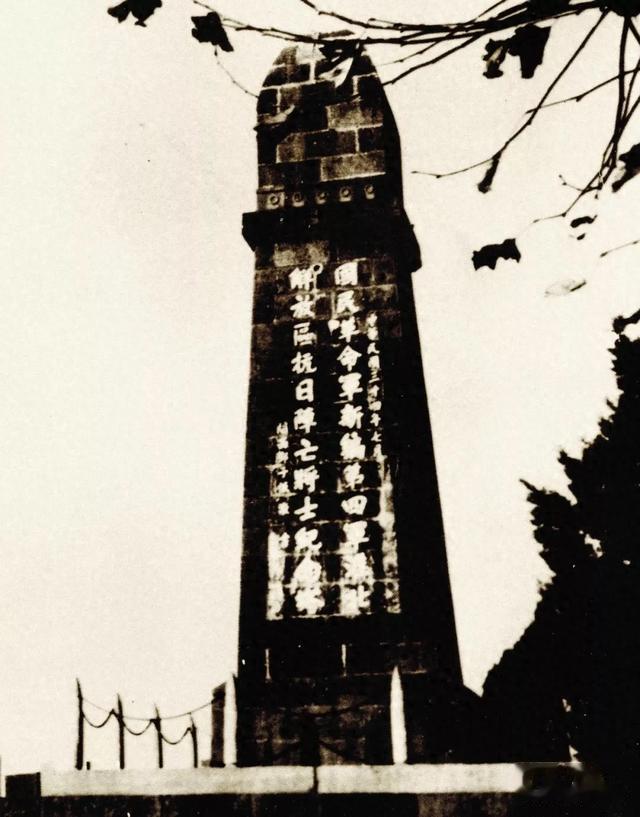

1944年3月20日下午,淮北区党委驻地半城遭到日军飞机轰炸扫射,正在等待区党委重新安排工作的王韶,不幸受到重伤,经抢救无效牺牲,葬于半城,时年32岁。(本文的编写得到了滁州朱瑞平同志的帮助。史料主要来源:蚌埠市政协文史办公室编《文史资料选辑(总第13辑)》,李广涛著《百年自述——一个合肥人的足迹》。)