我从小就在周总理身边学习、生活,一晃就是14年,比跟老爸在一起的时间都久。周总理跟我说,他就把我当成了自己的孩子。这是常媛在一次采访里讲的话。

常媛虽然是在中国这片土地上长大的,名字也是地道的中国名,但她其实是个十足的外国人。

1956年,常媛和她哥哥常怀一块儿到了中国。他们可不是来这儿游山玩水的,而是肩负着中泰建交的重任。说白了,中国和泰国在很多方面不太一样,特别是那时候的泰国政府,跟美国走得更近,还不承认咱们新中国。

但中国向来把友好发展看得最重。就算泰国在跟中国建交这事儿上不太积极,咱们还是明确告诉了他们,咱们很想跟他们建立和平友好的关系。

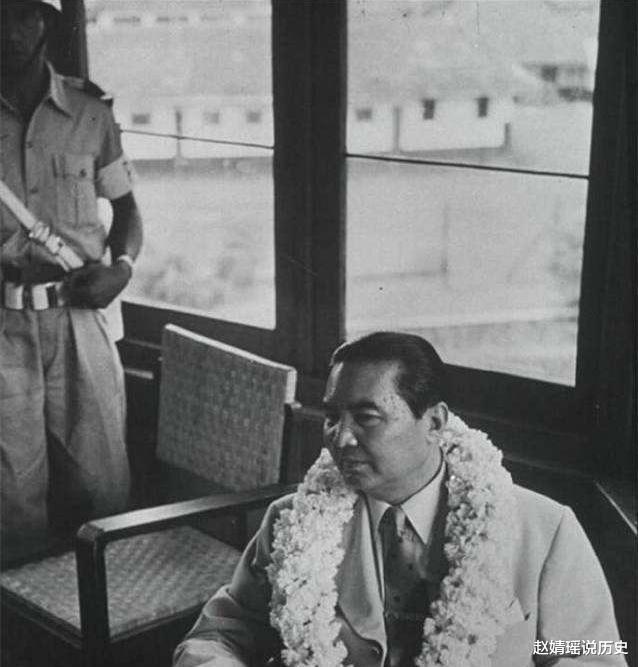

万隆会议期间,泰国的旺亲王代表他们国家出席,并且头一回跟咱们周总理聊了聊天。

以前,美国老是在说中国怎么怎么霸道凶狠,好像中国人是凶神恶煞似的。但等旺亲王跟中方人员见了面,他才发现人家其实挺有礼貌的,举手投足间透着一股子文人雅士的气质,哪儿像外界传的那么残暴无情。

这次见面,旺亲王不光是对周总理有了新的认识,就连他之前对中国的老观念也变了。会上,周总理提到的那个“和平共处五项原则”,旺亲王听得特别上心,觉得很有意思。

长期以来,美国对泰国军事和经济方面都有着很大的影响力,泰国不得不跟着美国的指挥棒走。直到他真正跟周总理聊过之后,才发现被美国抹黑的中国,其实并不是那样。

旺亲王对和平共处五项原则的提议特别有感触,这提议真说到了泰国的心坎里,泰国现在最想做的就是不再受美国摆布,跟各国平起平坐,友好往来。

会议里发生的事情,让旺亲王心里有了数,他觉得跟中国交朋友,才是让泰国真正站起来的好办法。一回国,他就赶紧找总统銮披汶,还有总统身边的红人桑·帕他努泰,私下里商量了这事儿。他们俩一听,都特别支持旺亲王的想法。

由于旺亲王和銮披汶身份太招摇,桑·帕他努泰就成了主要负责沟通的人。可问题是,有美国人在旁边盯着,中泰两边要想明目张胆地交流,那肯定是行不通的。

既然明着走不通,那就只能试试暗地里来了。

銮披汶去缅甸走访那会儿,桑·帕他努泰悄悄混进了他的随行人员里。她找了个机会,跑到中国驻缅甸的大使馆,跟中国那边接上了头,两边偷偷地签了个协议,说的是中泰要友好相处的事儿。

可这事没那么容易结束,消息很快就传到了美国耳朵里。美国因此对泰国加强了管控,直接断了他们再碰头的路子。这样一来,泰国更深刻地体会到美国那霸道独裁的做派有多吓人,也更铁了心要和中国建交。

不过,签协议这招儿行不通了。泰国被美国拽着走,还在搞反共反华那一套,他们手里还剩啥能让人信服的东西呢?

最终,是桑·帕他努泰这位新闻界的大佬想出了一招。他对中国文化挺有钻研,从古籍里了解到古代中国有“人质”的做法,就是两国交往时会互送人质到对方国家,以此加深友好。为了表示真心实意,桑·帕他努泰拍板决定,把自己的12岁儿子送到中国去。

周总理一开始听到这个计划,就觉得这种“拿人当人质来搞外交”的做法,就像是老封建时候留下来的坏毛病,他劝对方得好好琢磨琢磨。可桑·帕他努泰却铁了心,认为这法子现在最能帮中泰两国把关系给建起来。

后来,桑·帕他努泰8岁的小女儿得知了这件事,闹着要跟哥哥一块儿去坐飞机。

小女孩只觉得能坐飞机是件特别牛的事儿,压根儿没想过这一趟出门,以后就很难再回到老家了。

【“质子”的中国生活】

“质子”这玩意儿,说白了就是古代时候,为了加固两个国家之间的情谊,送出去当人质的人。可谁能料到,时间跳转到1956年,泰国想要和中国拉近距离,建交友好,居然也送了两个“质子”到中国来。

上世纪五十年代,泰国那时候得看美国的脸色行事,日子过得挺小心的。为了绕开美国的眼线,跟中国搭上关系,泰国领导人的心腹桑·帕他努泰,干脆把自家兄妹俩送来了中国。这俩孩子,哥哥叫常怀,妹妹叫常媛,用的是中文名,在中国开始了他们的学习之旅。

这俩人一到中国,老实了没几天,就因为不懂中文又想家,开始捣蛋了。灯泡被他们砸烂,老师都被气哭了,刚洗好的衣服也被他们故意弄脏。因为他们身份不一样,所以一直没人敢管。

就算后来住进了总理特意准备的四合院中,并且有专人伺候他们,这俩人还是闲不住。

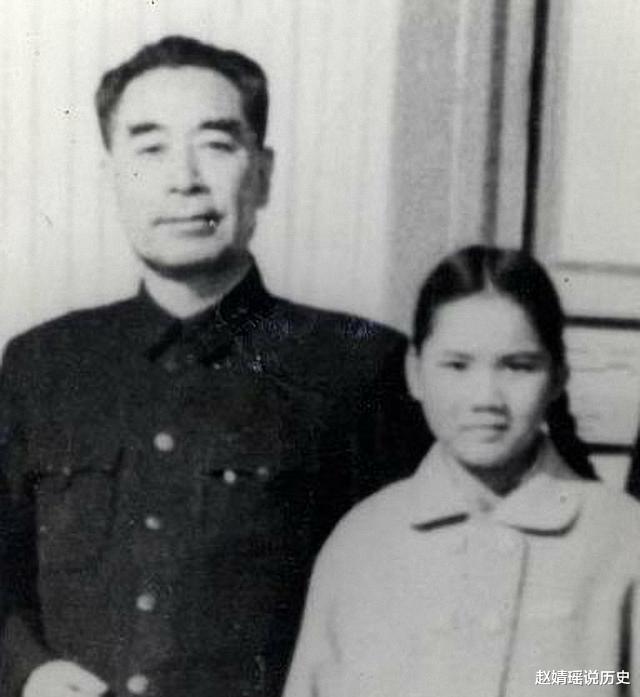

中秋节那天,周总理想着见见那俩小朋友,就安排车子直接把他们接过去了。

来瞧瞧这两位小家伙,他压根没提他们以前那些调皮捣蛋的事儿,先是大伙儿一块儿照了个相。总理夫人邓颖超给兄妹俩递上了月饼,还招呼着大家一起过个节。

兄妹俩被总理和总理夫人那亲切的样子给打动了,心里的防线一下子就放下了。总理呢,还一直按照泰国的规矩和他们打交道,这让兄妹俩对他好感倍增。

吃饭那会儿,常怀心里一直惦记着自己这次来的任务,跟总理聊得很顺畅。常媛呢,她年纪小,可没那么多想法,对这个新地方充满了好奇,一个劲儿地拽着沙发垫子玩。

周总理瞧见她如此开朗,就随口问起她在这儿住得习不习惯。常媛有点无聊地回答:“在这儿,真没啥事儿可做。”

常怀在一旁眼睛瞪得老大,但总理非但没生气,反而放声大笑,他对大家说:“我懂你们的心情。想当年我在日本时,年纪比你们大,还语言不通,那时候我也觉得挺无聊的。所以啊,我真心建议你们,得赶紧把中文课学好,行不?”

后来常媛聊起这段往事,她说:头一回见总理,我就觉着,咱俩挺有默契的。

后来聊着聊着,总理知道常媛的布娃娃丢在泰国了,就宽慰她:“没事,咱北京东四那边有好多可爱的布娃娃呢,我让人带你们去买新的。”

总理和总理夫人特别和蔼,这让兄妹俩慢慢适应了在中国的新生活。随着时间的推移,他们之间的关系越来越亲近,就像真正的家人一样。

生活琐事搞定后,学业也得跟上。他们俩被送进了北京顶尖的学校,每天还有专车来回接送。周总理太忙了,所以就找了他的好朋友廖承志来帮忙照看他们俩。

廖承志以前主要是管外交事情的,照顾两个从国外来的小朋友对他来说很轻松。他家里还有七个孩子,经常和常怀、常媛一起玩。这样一来,他们在中国的日子就变得有意思多了,不再那么单调。

廖承志的妈妈何香凝女士特别喜欢常媛和常怀,这两个名字还是她亲自给取的,后来还拿去给周总理瞧了瞧。她跟兄妹俩说,名字是周总理点头同意的,还总叮嘱他们要做个好泰国人,当中泰友好的桥梁。

后来,两个孩子的妈妈专程飞到中国来看他们。她发现孩子们在中国被照顾得无微不至,心里真是暖洋洋的,特别感激周总理的细心关照。周总理也对这两个孩子赞不绝口,他对常媛的妈妈说:“麻烦您回去跟銮披汶总理说一声,他派来的这俩孩子真是又乖又出色。”

桑把常媛和常怀送过来那会儿,原本是打算着一两年内中泰就能友好建交,这样他俩就能很快回泰国了。可谁承想,计划赶不上变化,一场政变突如其来,把他们的安排全给搅乱了。

【波折的中泰建交之路】

1957年9月17号那天,泰国发生了大事,沙立政府突然出手,把銮披汶政权给推翻了。銮披汶总统没办法,只好跑到国外去避难。而他的首席顾问桑·帕他努泰呢,因为被指控跟共产党和中国走得太近,也被抓起来关进了监狱。

桑·帕他努泰虽然身处困境,但心里并不发怵,只是特别挂念远在中国的一双儿女。

泰国政权更迭后,中国对他们的态度会变吗?还会不会像以前那样友好?这是很多人关心的问题。毕竟,政权变动往往意味着国家政策和对外关系的调整。但对中国来说,对待朋友的原则似乎一直没变。泰国就算政权旁落,中国应该还是会继续以善意对待。因为中泰两国之间的友谊,不是建立在某个政权上的,而是基于多年的合作与互信。这种关系,不会因为一时的政权变动就轻易改变。当然,未来的事谁也说不准。但至少在现在,中国对泰国的友好态度,应该不会因为政权更迭而有所变化。毕竟,两国之间的合作,已经打下了坚实的基础,相信这份友谊会经受住时间的考验。

常媛和常怀听到这个消息,心里挺难过的,但同时也琢磨起了自己以后的路。他们心里都清楚,老爸当初让他们来中国,就是为了跟泰国搞好关系。可现在泰国那边政权都换了,老爸也被抓了,他们留在中国似乎也没啥意义了。

但现在泰国对他们来说充满了危险,要是把他们送回去,光靠他们自己,肯定没法在泰国站稳脚跟。

周总理瞧见两个孩子眼泪汪汪的,赶紧把他们搂在怀里,安慰说:“你们的爸爸为了中泰关系能变得更好,付出了特别多。我肯定会把你们养大成人,还得想办法找到你们的爸爸。”

周总理的言语仿佛一股暖流,瞬间消除了兄妹俩心中的焦虑,给他们这对漂泊不定的人找到了一个安稳的依靠。

在周总理还有廖承志全家的关心照顾下,常怀和常媛一直在中国过得安稳。周总理会悄悄通过一些秘密方式给桑·帕他努泰写信,告诉他别担心两个孩子。

常媛日渐长大,瞧着周围的小伙伴们陆续都戴上了少先队的红领巾,常媛心里也痒痒的,特别想跟他们一样,把红领巾系在脖子上。这事儿传到周总理耳朵里,他语重心长地说:“你们得做好自己的本分,做个堂堂正正的泰国人。你们在中国的身份,就像是泰国的使者一样重要。”

周总理的教导让常媛铭记于心,她不光忙着学中文,还得学泰语。身为泰国的代表,她可不会忘掉自己的根在哪。

可是好景不长,碰到那段特别的日子,为了不让两个孩子遭罪,还在念大学的常怀赶紧跑回了泰国,而常媛呢,被安排去了英国。

那个小时候闹着要乘飞机的小姑娘,估计做梦也没想到,从踏出家门那一刻起,她就在中国扎下了根,一晃就是14个年头。

1971年,中国在联合国的合法权利得到了恢复。到了第二年,美国就和中国的关系开始慢慢变好了。

大哥都发话了,泰国这个小弟自然得跟上节奏。眼瞅着亚洲乒乓球锦标赛就要开打,中国这边向泰国的乒乓球队发出了北京的邀请。这不正好是个谈事儿的好时机嘛!

不过,那时候离比赛开始就只剩个把星期了,想在这么匆忙的时间里跟中国领导人搭上线,真不是件简单的事儿。泰国他侬政府就盯上了重获自由的桑·帕他努泰,指望他能想办法促成这场“乒乓外交”。

这时候,常媛的身份可帮了大忙。她是周总理在泰国的“干女儿”,能迅速跟那边搭上话。泰国政府赶紧找到在伦敦居住的常媛,让她帮忙联系周总理,盼着两边能早点坐下来谈谈中泰关系的事儿。

常媛特别高兴看到两国能再次友好建交。所以,她一收到泰国的来信,就立马跑到中国驻英国大使馆,把信寄回了国内。没多久,周总理就回复了,发了封邀请函给泰国那边,请他们来中国访问。

1972年9月份,咱们国家的周总理,他代表中国去跟泰国的巴实·干乍那越聊了聊,主要是想重新把中泰两国的友好关系给建立起来。这时候,常媛站了出来,给这次会谈当翻译。这事儿可不简单,因为这是头一回,有外国人给咱们中国这么重要的会议做翻译。从这里也能看出来,周总理对常媛那是真信任。

1975年那会儿,中泰两边正式把手言和,签了建交协议。这事儿意味着中泰两国不再对着干,开始和好如初了。那时候,周总理虽然病得很重,但他还是硬撑着出席了签字仪式。签完这个协议,他心里的一块大石头总算是落地了。这份建交文件,也成了周总理这辈子签的最后一份这样的文件。

周总理去世后,常媛和老公去了英国生活。她给两个儿子取的名字挺有深意,一个叫常念周,一个叫常念廖,就是为了纪念在国内时,像爸爸一样照顾她的周伯伯和廖伯伯。

泰国派过来的那两位“质子”,简直就是中泰友谊的纽带,也是两国友好交往的继续。看看他们的故事,就能明白中泰友情一路走来有多不容易。所以啊,咱们得好好珍惜这个难得的伙伴,不能让老一辈的努力在我们这一代断了线。