周恩来是总理角色的不二人选,毛主席在1949年12月2日给柳亚子的信中曾说:“周公确有吐握之劳。”这个周公,也是周恩来的绰号之一。

我们知道,历史上的周公是一个有大贤大德、且知人善用的人。他辅佐周武王消灭殷商,又摄政成王,直到他成年,留下一段美谈。所谓吐握之劳,指的就是“周公吐哺,天下归心”这个典故。在毛主席看来,周恩来总理的德才比得上古之大贤周公,这也是一种莫大的肯定。自遵义会议以来,周总理就始终坚定地站在毛主席的身边,始终拥护毛主席的思想和决策,是毛主席最坚定的盟友。两人经历了四十年来的同舟共济,四十年来的风风雨雨,他可以说是毛主席最信任的人。尽管两个人的性格和气质截然不同,但他们却是整个世界历史上最著名政治搭档之一。

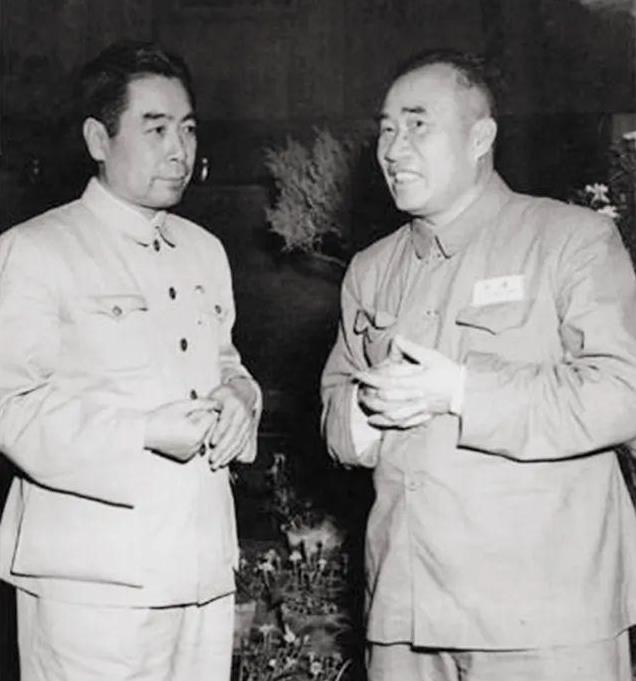

在20世纪中国历史的舞台上,两人相辅相成:毛主席主要扮演“掌舵”的政策制定者与精神领袖,周总理则是谨慎小心的执行者,是总揽内政和外交的大管家,这就是所谓的“谋事在毛,成事在周”。进入七十年代,两人都步入了晚年,他们也经常互相询问身体状况。可以说两个人不仅是最亲密的同志,也拥有着最深切的友谊。1949年,革命胜利已经初现曙光,在西柏坡的七届二中全会上,谈到未来的新中国政府构成,毛主席第一个就提到,周恩来是一定会参加政府工作的,其性质相当于是内阁总理。其后,直到1974年,周恩来已经罹患癌症,毛主席仍认为周恩来是总理的不二人选。正如提到主席,往往都想到毛主席一样,提到总理,也往往想到的是周总理。而周恩来也因其私德上的无暇,外交时表现出的君子风度及幽默感,成为了全世界人民敬仰的对象。

朱德:度量大如海,意志坚如钢朱德生于四川的一个贫苦农民家庭。1909年,受革命气息感召,朱德徒步三个月从四川来到了昆明,考入了蔡锷将军兴办的云南讲武堂,并加入了反清的同盟会,从此开启了军人和革命者的一生。毛主席在延安时曾评价朱德“度量大如海,意志坚如钢”。这两句评语是极高的评价,点出了朱德品德宽厚,意志坚定的高尚人格。

朱德的一生波澜壮阔,历经旧民主主义革命,新民主主义革命,社会主义革命,社会主义建设等四个历史时期。而朱德一直保持着坚定的信念,并向正确的方向前行,这是十分值得让人尊敬的。辛亥革命后,朱德因为历战有功,在滇军中的地位不断提升。1922年,朱德离开云南军界,外出学习。这段时间里,他阅读了《新青年》等杂志,接受进步思想,有了想加入中国共产党的念头,于是便去面见当时的中共领导人陈独秀。可是陈独秀认为朱德身上的军阀气息太重,婉言谢绝。如果朱德真是安于割据一方的军阀,也许便会就此作罢。但朱德却毫不气馁,也没有感到受到侮辱。他不甘于做“一介武夫”,而是下决心潜心钻研理论。于是他前往德国哥廷根大学进修社会科学,对共产主义有了更深刻的理解。后来,他在德国柏林见到了周恩来,经过周恩来的引荐,他终于加入了中国共产党。

1927年,朱德率军参与南昌起义。起义部队会合整编后,朱德受命率领3000人的部队据守三河坝,掩护主力部队撤退。面对国民党的两万大军,在敌众我寡的情况下,朱德指挥部队先后三次击退了敌人,坚守了三河坝三天三夜,成功完成了掩护任务。然而,在率军南下的过程中,他遇到了从潮汕撤离来的小股主力部队,这才得知主力部队在撤退到潮汕地区时,已经被敌军彻底打散!顿时,悲观绝望的情绪笼罩在朱德的部队中。朱德这时候深知,如果再不激励起部队的士气,革命的火种也许就将熄灭!他当机立断,组织部队骨干召开会议。在会议上,他决绝地激励大家:“我是共产党员,有责任把南昌起义的革命种子保留下来,有决心担起革命的重担,有信心把这支革命的队伍带出敌人的包围圈,和同志们团结在一起,一直把革命干到底。”

他富有感染力的话语,在绝境当中鼓舞了大家的士气,维持住了部队。朱德和部队干部们讨论了接下来的方针,决定尽全力保留下这支部队,并且尽快找到上级党组织。朱德率领部队一路转战,并完成整顿,最终保留下了800人的部队。人数虽少,但都是意志坚定的精兵良将。这支部队在1928年4月抵达井冈山根据地,成功与毛泽东率领的秋收起义部队回合。陈毅后来回忆到此事时说:“在当时最黑暗的日子里,如果不是朱总司令的领导,这支部队一定会垮掉。”后来,朱德成为了中国工农红军总司令,并在此后的几十年间都被称为“朱老总”,在军中有着极其崇高的地位。这一切都是他坚定意志的体现。在党中央庆祝朱德六十大寿的时候,毛主席亲笔题词,称朱德为“人民的光荣”。在六七十年代,朱德经历了艰难时刻,毛主席则坚定宣称:“没有朱,哪有毛?你是朱,我是朱身上的毛啊!朱毛是分不开的嘛。”对朱德进行了保护。1976年,在周恩来逝世半年后,朱德也因病去世。三个月后,毛泽东也追随着这两个最亲密战友的脚步,与世长辞。

刘少奇:一针见血的医生刘少奇是湖南人,是毛主席的同乡。1921年加入中国共产党后,他曾参与领导数次罢工。在第二次国内革命战争时期,他在东北、上海等地从事秘密工作,后前往中央苏区,并参加长征。抗战时期,国民党发动震惊中外的皖南事变,围袭了新四军,并宣布取消新四军番号。后来也是刘少奇和陈毅主持重建了新四军。在刘少奇的组织协调下,新四军发展壮大,由重建时九万余人发展到十三点五万人。毛主席对刘少奇的工作能力也很欣赏,建国后,毛主席曾把刘少奇当自己的接班人。

毛主席于1937年6月在中央政治局会议上谈到:少奇在领导群众斗争和处理党内关系方面,有丰富的经验。他懂得实际工作的辩证法,他系统地指出党过去在这个问题上所害过的病症,他是一针见血的医生。1963年起草二评苏共中央的公开信的文章时,原稿写道,从30至40年代,“以毛泽东同志为代表的中国马克思列宁主义者,就在抵制斯大林的某些错误的影响”。毛泽东在审阅时原稿时,特地将稿件改为“以毛主席和刘少奇同志为代表的中国马克思列宁主义者”。这种评价在党内是独一无二的。纵观刘少奇的在党内的历史,可以发现毛主席的评价是很有道理的。刘少奇总能找到政务工作中的症结所在并处理,效果往往立竿见影。比如早年的秘密工作,在中共北方局扩大共产党影响的工作,包括重建新四军的工作等等。尤其是建国后由他主持的土地改革运动,更是彻底摧毁了中国两千年来的封建土地制度,消灭了地主阶级,是一场深远的革命。可惜最后刘少奇于1969年因病去世。

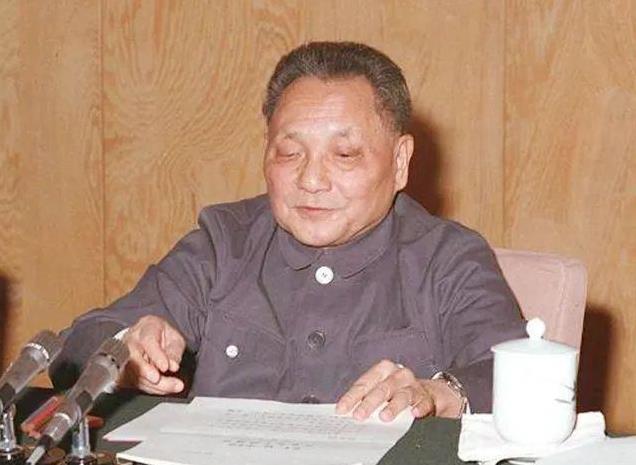

邓小平:文武双全 刚柔并济毛主席和邓小平分别是中共第一代中央领导人和第二代中央领导人的核心,可以说这两个伟人都开创了一个时代,为中华民族伟大复兴的历史进程带来了巨变。而邓小平也应该算是毛主席最欣赏的一个接班人。毛主席认为邓小平是一个政治思想强的难得人才。毛主席对邓小平的评价,其中最高也最具总结性的,就是评价他文武双全。具体说来,毛主席的原话是,邓小平“文可以与少奇、恩来相比,武可以与林彪、彭德怀相比。”

这可是个相当高的评价,要知道这四个人,可是在政治、军事方面都有足以彪炳史册的才能和功绩,毛主席能给出这样的评价,足见他对邓小平的爱才之情。事实上,这个评价或许有一点夸张成分,但绝对算不上夸大其词。“文”的方面,邓小平从加入中国共产党开始,就是一个优秀的组织和宣传人才。早在他青年时期,他就曾在法国留学和务工,后来他接受共产主义思想参与革命后,又曾到莫斯科实地考察。这些经历,让他对世界最先进的资本主义国家的工商业有了深刻的理解,也对第一个社会主义国家苏联的现代化过程有所观察。因此他对世界发展的大势十分了解,也对中国的时局有了很强的洞察力。这种洞察力给他带来了战略家的视角,无论是建国前的人民民主革命阶段,还是“改革开放”等种种跨时代政策,让中国与国际接轨,实现富强,都是拜这种战略家视角所赐。在外交上,他更是跨时代地提出了“一国两制”的理念,用最低的成本和代价,解决了香港和澳门回归的问题。

而在“武”的方面,邓小平参加革命开始就积极领导武装起义。1938年的抗日战争中,邓小平被任命为129师的政训处主任,与师长刘伯承一同抗日,并参与过著名的“百团大战”。此后的十三年间,邓小平一直与刘伯承并肩作战,二人堪称黄金搭档。他们的老部下曾说,“刘邓就是刘邓,这两个字之间,加不进去一个顿号。”足以见得两个人默契之深。129师后在解放战争中历经改组、合并,后改称为中原野战军,又改称为第二野战军。这支部队有一个更响亮的名字,那就是“刘邓大军”。“军神”刘伯承在面对国民党谈判人员的时候也曾说过:“邓小平比我更会打仗!”这话固然有自谦成分,但可以看出,刘伯承也是非常认可邓小平的军事实力的。两人共同作战十几年,许多重大的作战方案是他俩一起商定;各种命令都是以刘邓联署方式签发;许多次重要战役是由他俩共同指挥,这足以见得邓小平绝不仅仅是一个部队文官,他是参与到刘邓大军的作战指挥部署当中的。毛主席对邓小平的另一个评价是刚柔并济。1957年,毛主席曾率代表团访问苏联,在跟赫鲁晓夫谈话的时候,他曾这样评价邓小平,说他“既有原则性,又有灵活性,柔中有刚,绵里藏针,很有发展前途。”

纵观邓小平的一生,他在中共党内历经了三次大起大落,每次都能在危机转头力挽狂澜,每次“起”的时候,不仅个人地位变得更崇高,也给中共发展带来新的转机,这也正是因为他“柔中带刚”的性格。邓小平的原则性和灵活性,最好的体现就是他所提出的“中国特色社会主义”的理论了。一方面他坚持走社会主义的道路,这是“原则性”,另一方面他强调“中国特色”,这又是“灵活性”。在这种理论的指导下,中国才能通过改革开放,获得今天的成就。不得不说,毛主席看人的眼光,是非常老辣的!

可以发现,毛主席对身边大多数革命伙伴的评价,都是极其精准而独具慧眼的。甚至可以说,很多评价有一定的预见性。知人善用,也是毛主席作为领导人的重要才能。