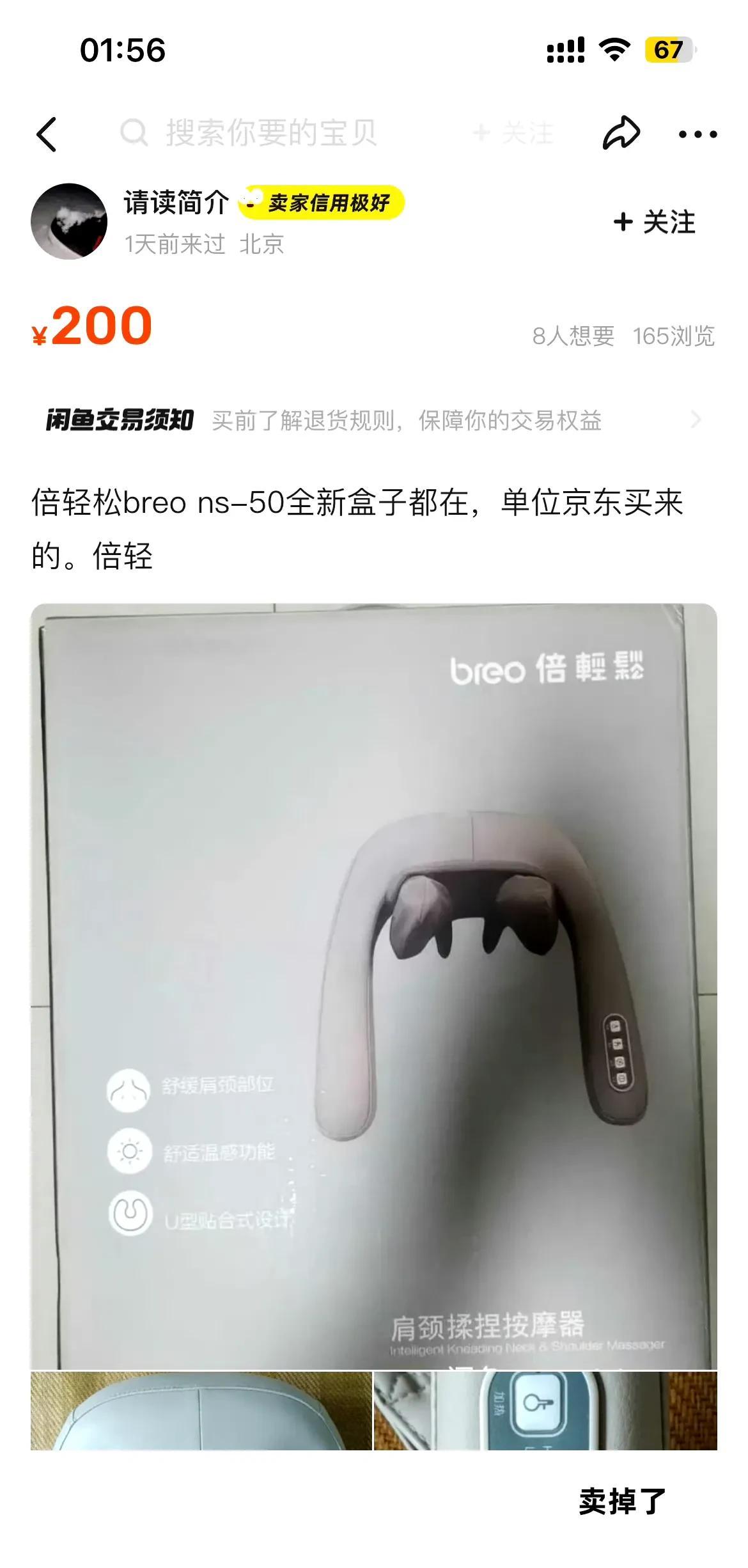

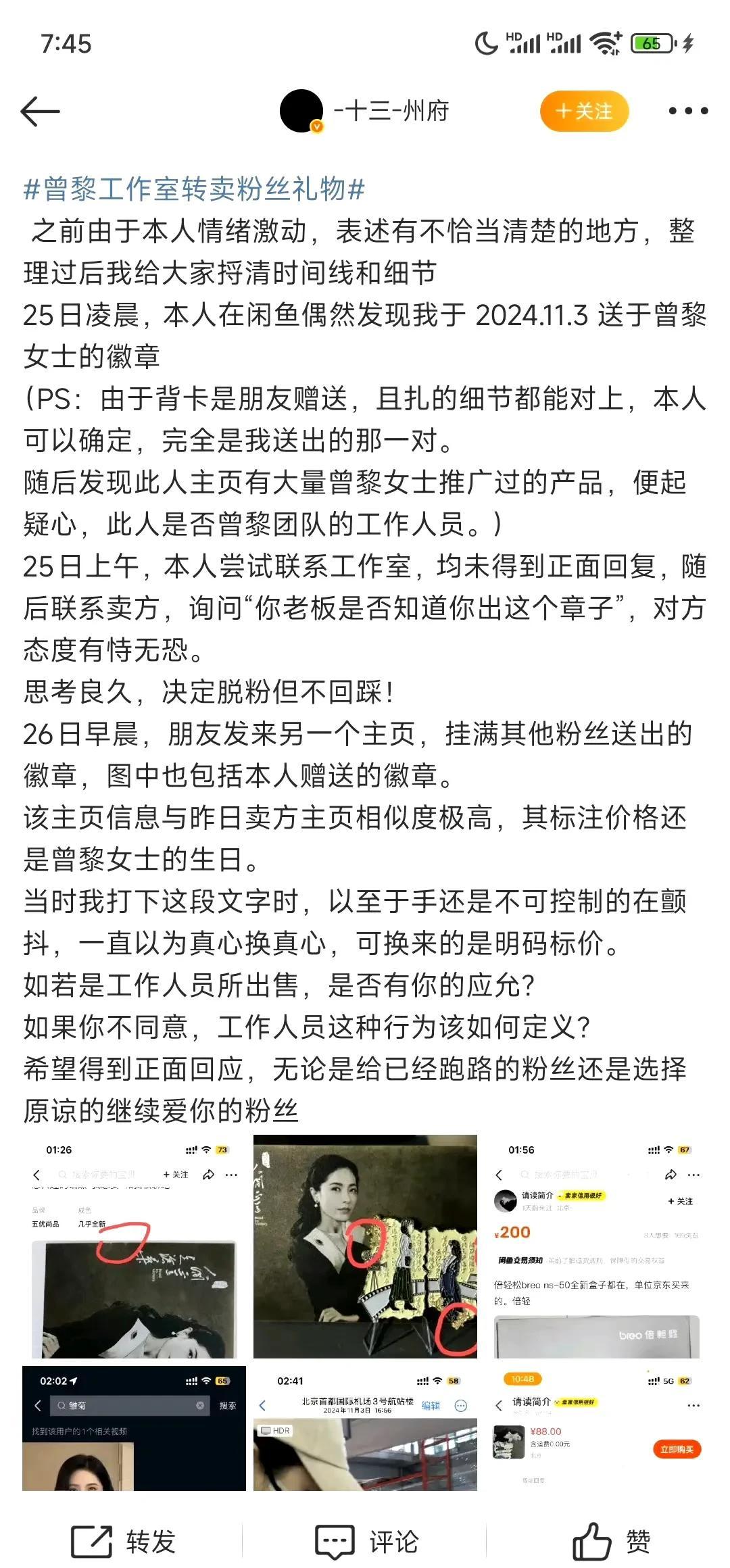

2023年9月,某位曾黎粉丝在闲鱼平台发现特殊编号的应援徽章赫然在售。这枚原本承载着生日祝福的定制礼物,此刻正以"绝版收藏"的名义标价288元,商品详情里还附带着工作室活动的现场照片。这不是孤例——三年来,仅公开可查的明星团队转卖粉丝礼物事件就超过17起,其中不乏顶流艺人的工作人员涉案。

当我们打开微博超话,总能看到粉丝们精心准备礼物的场景:凌晨三点还在赶制手作周边的学生党,跨国代购限量版玩偶的海外粉,甚至有人抵押房产购买奢侈品作为应援礼物。这些行为的背后,是粉丝群体对"双向奔赴"的集体想象:我付出真心,你回馈感动。但现实往往像那个发现礼物被转卖的粉丝所说:"原来我们的真心不过是他们眼中的KPI。"

这种现象折射出的,是娱乐圈正在形成的灰色产业链。某娱乐公司离职宣传人员透露:"从签名照到贴身物品,艺人物品的销售已成固定创收渠道。工作人员需要完成'周边变现KPI',这和直播带货的GMV考核异曲同工。"更令人震惊的是,某些经纪公司会刻意保留粉丝赠送的未拆封礼物,等待合适的时机进行"饥饿营销"。

事件曝光后的72小时,堪称当代饭圈信任危机的经典样本。粉丝质问微博神秘消失、闲鱼链接闪电下架、工作室"正在核查"的模板回应,这套危机公关组合拳反而成了火上浇油的催化剂。心理学专家指出:"当粉丝发现情感联结被商业逻辑解构,会产生类似遭遇亲密关系背叛的创伤应激反应。"

这种创伤正在重塑整个粉丝经济生态。艾媒咨询2023年数据显示,遭遇过类似事件的粉丝群体中,82.6%的人选择降低消费投入,34.1%完全停止应援活动。某当红小生的官方周边销售额,在工作人员倒卖礼物事件曝光后暴跌73%,直接导致其代言的手机品牌终止续约谈判。

更深远的影响在于文化符号的贬值。曾经被视为神圣的"偶像同款",如今在二手平台沦为批量出售的标品。一个颇具讽刺意味的案例是:某流量明星在剧组穿过的拖鞋,被工作人员分拆出售鞋带、鞋底甚至灰尘,创造了单件物品变现12万元的纪录。这种极致商业化正在消解偶像工业最核心的情感价值。

面对日益严重的信任危机,行业内部并非毫无作为。2024年初,某娱乐公司推出的"阳光计划"颇具启示:他们引入区块链技术,为每件粉丝礼物生成专属数字凭证,流转过程全程可追溯。虽然初期成本增加30%,但粉丝复购率提升了2.7倍,相关话题阅读量突破8亿。

更值得关注的是"双向监管"模式的兴起。在韩国,第三方粉丝联盟已获得对艺人周边销售的监督权;日本杰尼斯事务所则开创了"礼物银行"制度,未拆封礼物可折现为公益捐款。这些探索揭示了一个关键转变:粉丝正在从被动消费者转变为规则制定参与者。

技术创新也为破局提供了新思路。某AI公司开发的"情感价值评估系统",能通过机器学习分析礼物承载的情感密度,为具有特殊意义的物品建立保护机制。当工作人员试图转卖某件包含3000条祝福留言的手工相册时,系统自动触发预警并冻结交易。这种技术赋能的人文关怀,或许正是重建信任的关键。

当我们谈论粉丝礼物被转卖事件时,本质上是在拷问整个娱乐工业的伦理底线。那个在闲鱼上发现生日徽章的粉丝,或许永远不会知道自己的礼物为何被标价出售。但值得期待的是,越来越多的年轻粉丝开始觉醒——他们创建"礼物守护者"联盟,开发防倒卖识别插件,用技术手段守护心意。

在这个数字化的时代,真心或许难以完全规避商业化的侵蚀,但我们可以建立更透明的规则,设计更人性的制度,让每份心意都能找到合适的归宿。就像那位脱粉的网友在告别微博里写的:"我不是不能接受商业,只是不想让我们的相遇变成一场算计。"或许只有当明星与粉丝真正站在对等的维度,星光才不会沦为明码标价的商品。