鲁迅和沈从文

1936年10月19日中国现代文学奠基人之一的鲁迅在上海病逝,中国文坛无数人震惊。

鲁迅出殡时,很多文人作家赶来吊唁,一些仰慕尊敬鲁迅先生的追随者拥护者不能到场的,也都通过各种方式争相缅怀。

但唯独有一人,在鲁迅逝世的第二天,在《世界日报》上发表了一篇文章,其中一句话写到:

“……即现时所发表之小品文字及杂感,亦由他人对于彼之文章之批评,而实行报复主义之反攻,最近先生自觉创作艰难,而从事翻译工作,不料竟永诀矣。”

前面都是一些对鲁迅先生作品的个人感受,但最后几句却言辞犀利地指出鲁迅性格问题。

鲁迅出殡

说鲁迅会去从事翻译是因为灵感枯竭,创作困难,以为他还会回来接着创作,但没想到竟然就这么离开了。

这篇文章在众多感慨、惋惜的诗词文章中没被太多人重视。

但是即便作者表示这篇文章是悼念鲁迅的,也能让人感受到里面对鲁迅的不满之情。

按道理说,两人即使有再深的恩怨,死者为大,也会适当说两句感叹唏嘘的话。

但这人却没那么好的态度,那这个人是谁呢?

沈从文

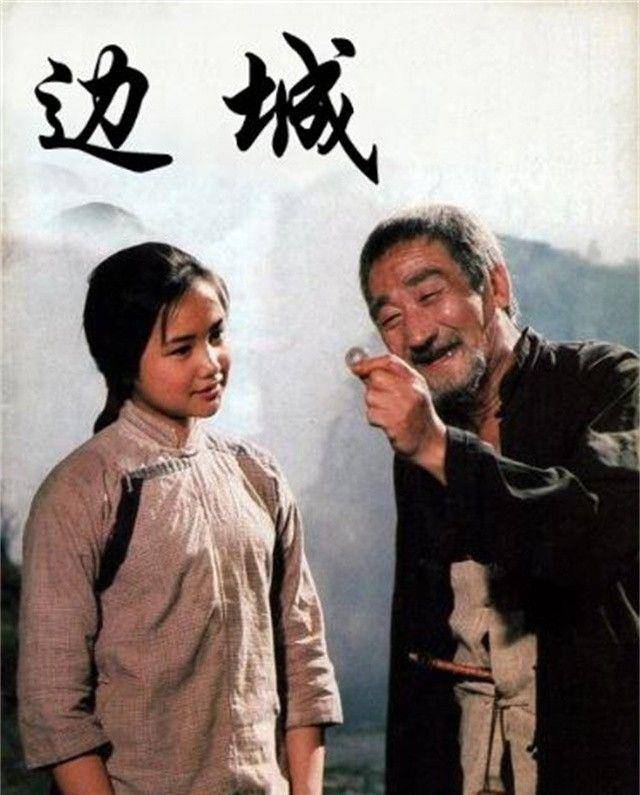

他就是写出过名作《边城》的沈从文。

鲁迅逝世时的沈从文在文坛上也算是比较出名的人物,而且在京派海派之争里,和鲁迅还算是有些相同观点的文人墨客,怎么会关系那么僵?

其实两人之所以会变成之后的这样,还是要从沈从文来京考学说起。

1922那年,当兵归来的沈从文听说北京的大学在招学生,他听了很是激动,脱下军装长途跋涉的就来到了北京,准备报考北京的大学。

沈从文当兵时就很向往读书,他知道自己以后的人生想要有所作为,读书才是正确的路。

沈从文

于是到了北京,他每一所大学都会去考试,单纯的希望能有一所大学可以留下他,让他能在校园里读书。

但因为沈从文只有小学文凭,也没学习过英语,所以根本没有正规大学肯收他入学。

但他还想在北京学习,就弄了个北京大学旁听的名额,并在附近租了个破旧小屋住了下来。

沈从文身上本来的钱就不多,几次考试下来,更是连基本的生活都无法保障。

沈从文

他当时也想过给家里写信寻求一些支援。

但离开家乡时,他豪情壮志地说要自己在北京闯出一片天,现在又写信让父母帮忙实在是太丢人了。

于是他想到了一个办法,那时候五四风气正盛,很多文人作家都有提携后辈新人的传统,沈从文文字功底不错,而且还很热爱文学艺术。

于是缩在自己“窄而霉小斋”里的沈从文给当时已经在社会小有名气的作家郁达夫等人写了信,希望他们可以帮助自己考上大学。

郁达夫

郁达夫比沈从文大6岁,成名后也依旧贫穷的他对沈从文信里的内容很是感同身受,很快就抽出时间来“窄而霉小斋”看沈从文。

郁达夫进门就看着凉炕上被冻的手脚红肿的沈从文,可怜新人一代如此落魄,激愤之余拉着沈从文就下馆子,好好吃了一顿。

沈从文把郁达夫当成了知己前辈,饭桌上不停地和他讲述自己的郁郁不得志,他想让郁达夫教教自己学识,从而能考上大学。

但郁达夫知道,像沈从文这样空有热血追求的文人,是不可能考上大学的。

沈从文

贫穷的郁达夫根本没办法帮助到沈从文,于是在回家后,他写下了《给一位文学青年的公开信》。

文章里感叹了自己对当下社会教育的无力,自己都尚未做到衣食无忧,更不要说是全身心帮助一个根本没希望考上大学的人。

热爱文学的青年无法考入学校正规学习,像沈从文这样的学子,要么就回家要么就找份实际工作。

并表示没有学历来考大学简直是不切实际的幻想。

徐志摩

但郁达夫也不是完全没有帮助沈从文,他在圈子里还是有些人脉资源,没过多久,他就把沈从文介绍给了一个报刊的主编。

沈从文的作品也是在那之后,陆续出现在了《晨报》、《语丝》、《现代评论》等周刊报纸上。

他也是通过郁达夫,后来认识了徐志摩、胡适等人,逐渐扩大了自己的交友圈。

后来也是在各种周刊上发表文章,沈从文认识了当时在《京报》当编辑的胡也频。

丁玲和胡也频

胡也频当时叫胡崇轩,比沈从文小了一岁,在报社认识和接触沈从文后,发现他们文学爱好相同,生活经历也很相似。

于是就总和报社的另一位编辑项拙一起来看沈从文,并且没过几天两人就带来了一个同样考试落榜但也是喜欢文学的女生丁玲。

也是这个女生,让沈从文死磕了鲁迅半个世纪。

丁玲被五四运动影响,和另外三个同学一起先是跑到了长沙上学,后又去了上海上学。

因为同伴在上海乱搞男女关系,闹得有些凶,她又辗转来到了北京。

丁玲

来北京之前丁玲是上过高中的,所以考大学的基础其实比很多人都要好,但很可惜,她还是落榜了。

由于她是从家里跑出来的,所以到了北京没多久,她也和其他人一样开始没有了生活保障。

为了能继续留在北京,丁玲选择了和沈从文一样的办法,给当时已经成名的作家写信寻求支援,于是她把信写给了鲁迅。

因为当时有传言说鲁迅会资助一些生活上有困难的学子,或帮助他们找一份工作,或给他们一笔资金,而且里面女生的占比还挺大。

鲁迅

没过多久鲁迅就收到了丁玲的信,信里丁玲希望鲁迅能帮她找一份还可以的工作,她表示自己不想再依赖母亲的薪水,想要自己前行。

她在信里把鲁迅比作光明,希望自己这盏灯能得到光明的指引,她也相信鲁迅会帮助她。

看完信的鲁迅确实是动了帮助丁玲的念头,但很疑惑的是,他并不认识这个叫丁玲的女子。

而且那时候鲁迅和现代评论派的成员们论战的火热,就经常收到一些人莫名的信件,于是他就拜托友人荆有麟帮忙打听一下丁玲的情况。

结果第二天晚上,鲁迅就收到了孙伏园一行人的报告,说上面的字迹很像周岂明编辑常常收到的休芸芸的稿件。

孙伏园和鲁迅

这个休芸芸是谁应该不难猜想,就是当时和丁玲有过一面之缘的沈从文。

就是这么巧合,当时沈从文的笔迹和丁玲很像,两人都是习惯用钢笔尖在布纹纸上写绳头小楷,字迹也都是非常秀气。

这件事被当时的众人认为是没事找事,又拿先生开玩笑的行为。

因为不久之前现代评论派的一些人就以“欧阳兰”这个女性名字写信给鲁迅,戏弄他。

而且孙伏园本身就很讨厌沈从文写的东西,每次看到都会让人扔掉,但沈从文却总是会源源不断地往《晨报副刊》投稿。

每次收到很多休芸芸的稿件,孙伏园都会讽刺地表示大文豪又发来了文章,这话可谓是足够羞辱人的了。

沈从文

再加上沈从文和现代评论派的郁达夫、徐志摩等人走得很近,孙伏园就错误地认为这封信是沈从文用丁玲的名字写给鲁迅的。

这样的信鲁迅当然是不会回的。

而这封信寄出去后,她也通过朋友曹孟君的关系认识了一些文学交流上合得来的朋友,这其中就有胡也频。

胡也频带着丁玲认识了沈从文,两人也是老乡,很有共同语言并且一见如故。

三个年纪相仿又有共同话题的年轻人在一起总是会畅所欲言,谈话的内容从诗词到时事几乎无所不谈。

有时聊得开心了,丁玲和沈从文还会用方言互相对弈,胡也频在一边一脸疑惑地表示听不懂,两人则看着他哈哈大笑。

丁玲

胡也频对丁玲是一见钟情的,但苦于不知该如何开口表达。

后来听说丁玲刚刚死去一个弟弟,便浪漫地订了一大把黄玫瑰给丁玲送去,还在花里的字签上写下“你的一个新弟弟所献”。

沈从文在之后也时常会听到胡也频以丁玲弟弟自居。

但等了一段时间,丁玲发现寄出的信迟迟没有回应,求助无望,她索性干脆回了老家。

而胡也频知道后却追悔莫及,跑去和同事荆有麟借钱。

荆有麟很疑惑追问他要干什么用,胡也频才说,对一个叫丁玲的姑娘一见钟情,错过了表白的机会。

如今女生在北京无法生活要回老家,他后悔了想要把人追回来。

也是那时,荆有麟才知道真的有一个姑娘叫丁玲。

鲁迅

但这件事还没有真的结束,丁玲走后的某一天,胡也频作为《京报》的编辑曾去过鲁迅的家。

他可能是听丁玲说了写信给鲁迅但鲁迅没有回复的事情,想来问问具体情况。所以递给了佣工一张写着“丁玲的弟弟”的名片。

也是这张名片彻底激怒了鲁迅,他在室内拿名片对佣工非常大声说道:“说我不在家!”。

胡也频什么也没说,只觉没趣地离开了,从那以后就再也没有去过鲁迅的家。

这件事情在后来胡也频和丁玲提起过,但那时大家都已经知道,是鲁迅当时误会了。

鲁迅

后来在钱玄同等人编辑的《京报》副刊《国语周刊》上,沈从文发表了一首家乡土语写的诗。

鲁迅看到后还给钱玄同写信道:“这一期《国语周刊》上的沈从文,就是休芸芸,他现在用了各种名字,玩各种玩意儿。欧阳兰也常如此。”

鲁迅更是在后来,就丁玲、沈从文这事,在周刊上大肆指责这件事,倒霉的沈从文也被无端端地卷进了文坛各派的纠葛之中。

数月后通过荆有麟的告知,鲁迅才知道其实真的有一位叫丁玲的女子向他写过求助的信。

鲁迅还感叹道:

那么,我又失败了,既不是休芸芸的鬼,是在北京生活不下去了。青年人是大半不愿回老家,可见是抱着痛苦回去的。她那封信,我没有回她,倒觉得不舒服。

鲁迅话里的意思是对丁玲有愧疚感的,他可能是觉得一个对文坛充满期待的女子把自己当成希望却被自己辜负,实在是不应该。

丁玲和母亲儿子

于是在1931年之后,鲁迅和丁玲的人生开始逐渐有了交集,鲁迅像是弥补一般帮助了丁玲很多。

还用自己的人际关系帮丁玲推过书刊,让丁玲在之后接触到了很多文学界有名的人物,这对丁玲的未来发展起到了不可多得的作用。

但有丁玲这层关系在,沈从文和鲁迅之间还是有着隔阂,甚至矛盾到后来,丁玲与沈从文之间也出现了友情问题。

而鲁迅之所以会对沈从文不闻不问,可能是鲁迅当时本就对男子用女性名字写文章的事情很是反感,沈从文算是误打误撞踩了上去。

现代评论派曾用这种方式来调侃鲁迅,并且戏弄他,所以看到和他们走的很近的沈从文就不免感到道歉会低人一等。

而这边没等到鲁迅登报解释误会的沈从文,眼里自然会把鲁迅看成是一个傲慢自大的人。

当时文人多有风骨啊,怎么可能任人宰割,被人压迫?

鲁迅这种态度在当时社会其实就是对沈从文的不尊重。

沈从文可能也是在这时愤恨上了鲁迅,他知道只有在文学上的成就高于鲁迅,才会在这片天地立足。

鲁迅

之后的日子,沈从文也开启了对鲁迅文学创作的各种批评,认为鲁迅的文字只是表面老辣周密,其实内里处处显得天真。

鲁迅之后也是表示沈从文的文字并不坏,但或许也是因为这件事情,让他对沈从文的评价都是带着贬低和批判的语气。

总是时不时的嘲讽沈从文是自信到忘乎所以的人,或是说他存在即是看热闹,评论没有实际意义。

沈从文也嘲讽鲁迅的作品是带坏文坛风气的始作俑者,还表示鲁迅的作品表面是批判,其实全部都是低级趣味。

合理推算,当时即便是没有丁玲这封让两人相互结怨的信,两人可能也不会对彼此有什么好感。

因为两人对待事物的看法是完全不同的,而这样的不同让两人对于文学的创作也是不一样的感觉。

沈从文的文字风格比较浪漫,他喜欢用诗意较浓的文字来写作,地方色彩很丰富,多是用一些乡下人物的命运和人生来给读者教育的意义。

但鲁迅的文风就多以辛辣批判为主,人物看似是很平常不过,但其实背后都有对当下社会历史的批判和审视。

沈从文作品《双城》

从当时社会角度来看,鲁迅是意识到自己有错,却因为特殊关系而不能道歉,但他对沈从文还是报以欣赏态度。

而沈从文可能是当过兵的缘故,对待一些事物比较激进,再加上当时的他年轻气盛,认为自己在北京一定会有所作为。

即便是之后鲁迅的社会地位一步步被人推进,沈从文还是从一而终的秉持着自己原来的看法。

并且在后来对沈从文的采访了解里,他也坚持认为自己对鲁迅作品的点评都是根据自身想法,不带个人恩怨成分。

但这话说出来可能没有几个人会真的相信,他在文学的角度不希望人们把作家封神的观点,拿到现在来看是值得赞同的。

可在当时社会人们所处的大环境,还是需要一位文字方面的领袖,能给予大家一些正面的影响,因为这样更利于团结。

鲁迅出殡

鲁迅逝世后,沈从文也有时会提到鲁迅,话语里带着些让人不好理解的落寞和不甘。

晚年的沈从文在信中对大姐沈岳锟说道:“鲁迅生前称赞了不少人,也乱骂过不少人,一切都以自己私人爱憎为中心;我倒觉得最幸运处,是一生从不曾和他发生关系,极好。”

很多人看到这话都觉得他心胸肚量小,为人不够敞亮豁达,但这话其实更像是沈从文多年来对鲁迅逝世的一种惦念。

“死磕”了半个世纪,落寞不甘,最后也终将成为怀念