1953年3月5日,克里姆林宫的钟声在莫斯科的夜空中回荡,宣告着一个时代的终结。

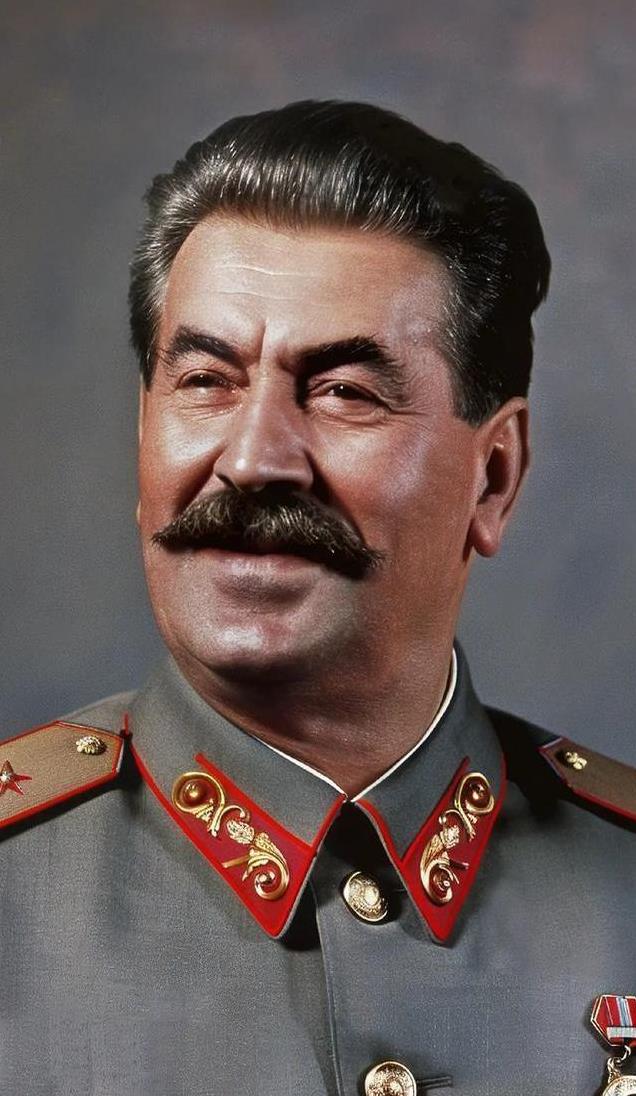

斯大林,这位钢铁般的人物,溘然长逝。

起初,他的遗体被安放在水晶棺内,接受着万千民众的瞻仰,仿佛他生前的荣光仍在延续。

然而,这仅仅是另一场悲剧的序幕。

几年之后,他的遗体被悄然移出,安葬在列宁墓后方,这预示着他身后地位的急剧转变,也暗示着历史的巨轮即将碾过他曾经一手缔造的帝国,以及他身后的家人。

让我们把时间拨回到斯大林生命的最后一年。

权力如同他手中紧握的烟斗,从未离身。

然而,日渐衰弱的身体却不断提醒着他,即使是强如他,也终将被时间征服。

在深夜的书房里,他是否会想起曾经的战友,那些被他亲手送进深渊的人们?

是否会预感到自己身后即将到来的风暴?

我们不得而知。

我们能看到的,只有他日益加深的沉默,和那双仿佛能洞穿一切的眼睛里,偶尔闪现的不安。

斯大林的时代,是一个充满悖论的时代。

他带领苏联人民赢得了卫国战争的伟大胜利,将一个积贫积弱的农业国转变为工业强国。

然而,为了实现目标,他采用了极端的手段,发动了大清洗,造成了无数冤假错案,也让整个国家笼罩在恐怖的阴影之下。

在这样的环境下,斯大林的家人也承受着巨大的压力。

他的女儿斯维特兰娜,曾经是父亲的掌上明珠,却因为政治的残酷,最终选择背井离乡,远走异国。

她对父亲的爱与恨交织在一起,成为她一生都无法解开的心结。

在她的回忆录中,她写道:“我恨这个体制,但我又爱我的父亲。” 这句话,或许正是她内心最真实的写照。

斯大林的儿子瓦西里,则是一个被权力腐蚀的悲剧人物。

他依仗父亲的权势,过着骄奢淫逸的生活,最终却落得个凄凉的下场。

他的一生,仿佛是古希腊悲剧的现代演绎,令人唏嘘不已。

赫鲁晓夫,这位在斯大林时期小心谨慎的官员,在斯大林去世后,却成为了清算斯大林的主要推手。

他为什么要这样做?

是出于政治野心,还是为了国家和民族的未来?

历史学家们对此有着不同的解读。

或许,赫鲁晓夫的内心也充满了矛盾和挣扎。

他既要打破个人崇拜的枷锁,又要维护国家的稳定,这无疑是一个艰难的选择。

斯大林的清算,不仅仅是他个人的悲剧,也是一个时代的悲剧。

它反映了权力斗争的残酷性,也揭示了个人崇拜的危害。

在世界历史上,类似的例子并不鲜见。

罗马帝国的凯撒,法国的拿破仑,都曾经历过从权力巅峰到身败名裂的巨大落差。

他们的故事,与斯大林的命运有着惊人的相似之处,也引发了人们对权力、命运和人性的深刻思考。

历史的车轮滚滚向前,斯大林时代早已成为过去。

然而,这段历史留给我们的教训,却依然值得我们深思。

如何避免个人崇拜的出现?

如何构建一个更加公正和民主的社会?

这些问题,至今仍然没有找到完美的答案。

或许,历史的意义不在于提供答案,而在于引发思考,让我们在反思过去的过程中,更好地走向未来。

斯大林的黄昏,不仅仅是他个人的黄昏,也是一个时代的黄昏。

这段历史,如同一部史诗般波澜壮阔,又如同一部悲剧般令人唏嘘。

它提醒我们,权力是一把双刃剑,既可以创造辉煌,也可以带来毁灭。

而对于我们每个人来说,最重要的,或许是保持独立思考的能力,不被权力所迷惑,不被潮流所裹挟,才能在历史的洪流中,找到属于自己的方向。