在金庸武侠世界中,黯然销魂掌犹如一柄刺破传统武学框架的利刃。

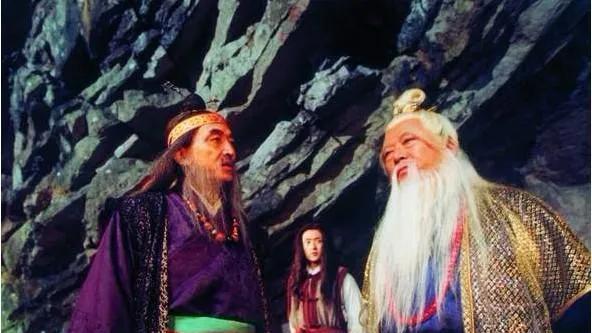

这套诞生于断肠崖畔的掌法,以杨过十六年的相思苦痛为薪柴,在重阳宫前以雷霆之势击碎金轮法王的龙象般若功,昭示着金庸武学体系中一个颠覆性命题的诞生——情感能量可以转化为超越常规的武学境界。

这种将生命体验直接转化为战斗力的武学创造,在铁砂掌这类传统外功面前,展现出令人震撼的哲学突破。

襄阳城外密林中的毒藤缠绕,恰似杨过纠缠难解的心结。当他以玄铁重剑劈开层层荆棘时,衣袖间不经意带动的掌风竟将坚硬如铁的藤蔓震成齑粉。

这个偶然的发现,让杨过意识到体内激荡的情感能量可以转化为特殊劲力。在绝情谷底研习独孤求败剑意时,崖壁上的剑痕与胸中郁结的悲怆产生共鸣,掌力竟在石壁上留下深达寸许的掌印,这标志着黯然销魂掌雏形的形成。

终南山古墓的寒玉床前,杨过将古墓派轻灵身法融入掌势,却在演练时屡屡失误。直到某夜梦见小龙女坠入深渊,悲痛欲绝间随手挥出的一掌,竟将三丈外的青铜烛台击成齑粉。

这种情绪驱动下的武学突破,让杨过领悟到"情至深处,力由心生"的武学至理。他开始有意识地将离别之痛、相思之苦这些情感体验,通过九阴真经的运功法门转化为特殊内力运行轨迹。

百花谷中与周伯通切磋时,老顽童面对突如其来的一招"心惊肉跳",生平第一次被迫使出双手互搏才能化解。

这招源自杨过等待小龙女时的心悸体验,掌力中蕴含的神经性震颤,让见多识广的周伯通都惊呼"古怪至极"。正是这些融合了特定情感记忆的招式,构成了黯然销魂掌独特的武学语言。

襄阳城头决战金轮法王,当杨过误以为小龙女已死时,黯然销魂掌的威力达到巅峰。原本需要蓄力三分的"拖泥带水",在绝望情绪催动下竟后发先至,掌力形成的空气漩涡将法王的金轮生生绞碎。

这种突破物理常规的招式效果,实则是杨过内心世界崩塌的具象化呈现。城砖在掌风掠过时产生蛛网般裂纹,却又不立即碎裂,恰似他强忍了十六年的相思之苦。

绝情谷断肠崖的终极对决中,"行尸走肉"一式在杨过心灰意冷时自动触发。看似踉跄的步伐暗合九宫八卦之变,散乱的掌影中藏有七处致命杀招。

这种将精神状态转化为战斗模式的武学形态,让铁掌水上漂的传人裘千仞都不得不暂避锋芒。当掌力扫过水面时,激起的不是浪花而是细密水雾,展现出对内力精微控制的全新境界。

与黄药师切磋时,"面无人色"一式引发的天地异变最是惊人。杨过将五年枯坐海边领悟的潮汐之力,混合着对爱人生死未卜的惶恐,形成类似先天功的气场压制。

桃花岛主不得不连续变换二十八种身法才脱出掌势范围,这场比武本质上已是两种武学理念的碰撞——传统武学讲究"制怒",而黯然销魂掌却要"纵情"。

裘千仞的铁砂掌在洞庭湖练成时,曾将花岗岩掌靶击出半寸掌印,这种刚猛路数与黯然销魂掌形成鲜明对比。但当年华山论剑时,洪七公就指出其"刚不可久"的缺陷。

杨过在终南山观察瀑布时领悟的"滞空劲",恰恰能化解铁砂掌的爆发力。当两种掌力相撞时,铁砂掌的刚劲如同重锤击水,而黯然销魂掌的柔劲则似漩涡吞金。

从武学源流看,铁砂掌强调"外练筋骨皮"的物质性训练,需要日积月累的肉体磨练;黯然销魂掌则是"内炼一口气"的精神升华,讲究顿悟与契机。

这种差异在实战中体现为:裘千仞需要保持心境平稳才能发挥十成功力,而杨过越是情绪激荡越能超常发挥。当两人对掌时,实际上是物质积累与精神爆发的对抗。

在武学境界层面,铁砂掌止于"技"的巅峰,而黯然销魂掌已触摸到"道"的边缘。金轮法王曾评价:"杨居士掌法已得佛法'求不得'真谛。"

这种将人生缺憾转化为武学能量的创造,打破了"太上忘情"的传统武学观念。正如黄药师在观摩黯然销魂掌后感叹:"武学之道,终究是心学。"

在金庸构建的武侠宇宙中,黯然销魂掌犹如一道划破夜空的流星,昭示着武学发展的另一种可能。它证明人类情感不是修行的障碍,而是突破极限的钥匙。

当杨过在绝情谷底挥出那记石破天惊的"魂不守舍"时,他不仅击碎了武学常规,更开创了以情入武的新纪元。

这种将生命体验直接转化为战斗力的武学革命,使得黯然销魂掌在面对铁砂掌这类传统武学时,展现出降维打击般的优势——它不再是简单的招式比拼,而是两种生命境界的对话。

黯然销魂掌很厉害,但需要卡点

一掌打老顽童肚皮都没动静[笑着哭]

裘千仞练得是‘铁掌功’,不是少林铁砂掌,即是铁掌功就是铁砂掌,而在武侠世界中,铁砂掌和金刚掌都没法比,而那金刚掌又比不上降龙十八掌,还怎么和与降龙十八掌平级的黯然销魂掌比,再说裘千仞就死在金轮法王的龙象般若功下,而黯然销魂掌和龙象般若功平级,就那铁砂掌和黯然销魂掌没法比😏‼️