1947年,解放战争的风潮已经席卷,一次极为重要的党代表会议刚刚在热河落下帷幕,前方战局正向着战略反攻迈进。

可谁也没有料到,伴随一个看似平常的归途中,命运却猛然拐了一个弯。

五位曾在战火中屡立奇功的高级干部,就在一夜之间,殒命荒村之中。

毛主席震怒之下,发出最严厉命令:将警卫骑兵连的连长和指导员军法从事!

这起事件为何会演变至如此地步?当初究竟发生了什么?故事从“柴胡栏子”开始……

会议后的豪情壮志1947年春,林西县山风微凉,却挡不住革命战士胸中的热血翻涌。

那时,冀察热辽分局召开了一场意义非凡的党代表大会。

来自各地的干部、将士齐聚,一同商讨新阶段的战略任务。

会议闭幕后,代表们怀揣着满腔的使命感,准备返回各自区域,将会议精神带入战斗前线。

而此时,冀东代表团的心情尤为激昂。

十三位骨干成员由冀东军区政治部主任李中权、组织部长苏林燕领队,带着新任务、新文件、新目标,准备穿越崇山峻岭,再次踏上归程。

这支队伍可不是孤身前行,随行的还有通讯员、政务人员以及负责照护的警卫小队,总人数达到七十余人。

此次返程,虽不比进山那般慎重动员,却同样牵动着战局未来的关键——他们肩上担的不仅是文件,更是冀东战线的方向盘。

可就在他们准备启程前,一个突发任务打乱了原本的安排。

为了应对东野发起的下一场战役,冀察热辽军区紧急调拨一批弹药,而护送这批弹药的重任,落在了原本负责代表团安保的警卫小队肩上。

于是,一支本应全程护送代表团归程的警卫力量,被一分为二。

新的问题随之而来:谁来继续保障代表团的安全?

冀察热辽军区做出了另一个安排——派出一个骑兵连接替护卫任务。

这是一支机动性强、行动迅捷的轻骑队伍,在敌情较为平缓的预判下,这样的安排似乎也算得上合理。

网络图片

代表团成员对此安排并未有异议,前方道路大多已纳入我军掌控,再加上刚刚经历完一次胜利大会,许多人心中都生出一种“黎明将至”的乐观情绪。

可历史总是喜欢在平静处埋下伏笔,在这段看似坦然无忧的旅途中,一场突如其来的浩劫,正悄然向他们逼近。

柴胡栏子村傍晚时分,冀东代表团一行人,抵达了归途上的一站——柴胡栏子村。

这个地名听起来朴素无华,实则藏在热河北部的一隅幽谷中。

村庄不大,不过三十来户人家,房屋皆是土坯垒就,村庄背后是一座光秃的低山,有些荒芜。

东侧,是一条贯穿南北的山沟,沟外是一块开阔的地带。

而南面,则是通往赤峰方向的一条旧道,曾是敌我争夺的通衢之地。

这样的地形,使得村庄虽偏,却也处在一条暗流涌动的交通要冲上。

代表团的众人虽已疲惫,但出于警觉,并未掉以轻心。

他们并未贸然将全部队伍集中驻扎,而是按照各自的职责分散安置:

文书人员、后勤人员留在村中宿营;而警戒任务,则交由同行的骑兵连暂驻在三里外的彩凤营子村,以形成互为呼应的防线。

按照经验判断,此时最该防范的应是赤峰方向残敌的可能袭扰,因此重点哨位都设在村东南方向。

西面,因前期侦察信息显示敌踪已绝,布防反倒略显松散。

正是这样的判断,种下了后来的隐患。

天色逐渐昏暗,士兵们卸下行囊,聊着返程之后的工作部署,有人甚至在泥地上画着作战图。

李中权坐在一间低矮的土屋中,翻阅刚整理好的文件,隔壁苏林燕还在和其他干部细化接下来回到冀东后的部署。

夜色深沉,没有人知道,正有一场突变,悄然逼近。

血战突袭清晨,李中权起得很早,他披着军大衣走出房门,抬头望向南方山道,却在一瞬间,神色陡变。

在村南两百米开外的山脚,一群黑影正牵着马缓缓靠近。

他起初以为是友军调动,但各种细节还是让他心生警觉。

他迅速折返回村,唤醒警戒哨兵,一边下令紧急备战,一边派人高声询问对方来意。

可回应他们的,不是解释,而是一声刺耳的枪响,撕碎了代表团最后一丝侥幸。

敌人已无意掩饰,枪声接踵而来。

李中权当即下令布防——哪怕手中仅有的枪械有限,他也清楚,必须将这场突袭拖住,哪怕用血肉去抵挡。

屋前的空地成了第一道防线,警卫员匆忙支起几挺步枪,将装填好的弹药匆匆分发。

代表团成员也纷纷冲出屋外,有人将桌椅掀翻作为掩体,有人扛起武器站上屋顶,战火瞬间点燃。

敌人由三面包抄而来,火力凶猛而精准,手持轻重火器,甚至配备了迫击炮,显然是久经战阵的正规残部。

泥墙被炸开,屋顶塌落,泥土与血迹混合在一起,染红了每一寸土地。

苏林燕也加入战斗,他一边指挥,一边亲自奔走在各个火力点之间。

许多干部与士兵并肩作战,哪怕子弹只剩一发,也要咬牙射出。

战事升温,敌军逼近,李中权知道局势正逐步倾斜。

敌军人数远超己方,而驻扎在彩凤营子的骑兵连,至今未见身影。

他两度派出联络员,冒着枪林弹雨奔向彩凤村,却都带回一个噩耗:

“骑兵连不见踪影。”

一时间,整个队伍陷入绝境,但就在这生死一线间,没有人选择退缩。

代表团的干部们临危不惧,清理完重要文件后,纷纷点燃焚烧。

村落中央已无退路。李中权站在屋檐下,望着越来越浓的硝烟,大声喊道:

“同志们,不能等死——冲出去!”

短短一句话像是战鼓炸响,瞬间点燃了所有人的血性。

几十号人端枪出门,顶着密集火力,一路向南突围,子弹如雨般扫过,有人倒下,有人继续冲锋。

李中权冲在最前,鲜血染红了衣襟,他仍咬牙坚持。

身后,是倒下的战友,是燃烧的村庄,是一群为了信仰而不屈的灵魂。

他们最终撕开一道血路,突破包围,向着更远的山路撤离。

耻辱逃兵与震怒裁决奔波颠簸,李中权和幸存的同志们终于在天色大亮之前抵达了彩凤营子村。

他浑身是血,衣襟早已被汗水与伤口的血迹浸透:“骑兵连的人呢?”

村口的老乡被他满身血迹和凌厉气势吓得一哆嗦:

“他们……他们昨天晚上枪声一响,就全撤上山了,说是……说是先去避险。”

“弃战而逃……”李中权仿佛被人当头击了一拳,他怎么也没想到,会是这样的结果。

骑兵连的人最终还是现身了。

两名军官神情局促,低眉顺眼地站在村口,身上的马刀与马靴却还一尘不染。

“我们是去东岭设伏去了,为了策应你们……”

那人话还未说完,李中权便厉声打断:

“你们设什么伏?你们听到枪声第一时间该做什么?你们到底在掩护谁?”

一连串质问犹如重锤,砸得那两人面如土色,嘴唇微动却再无一句辩解。

李中权怒意再难遏制,不知道有多少同志为他们的懦弱付出了生命。

几天后,冀察热辽分局将这起惨烈事件详细呈报中央。

电文辗转传至延安时,毛主席正与同志们研究战局。

看到“5名高级干部牺牲”、听闻“骑兵连逃避战斗”,他手中烟杆骤然一顿,目光陡然锐利如刀。

“打仗可以死,但不能没骨气,军纪若无底线,那还有什么战斗力?”

毛主席震怒,良久才道:

“这样的耻辱之事,必须严肃处理,连长、指导员……军法从事!”

这一道命令,如重锤般传回前线。

党组织随即展开调查,将责任人一一查清,并迅速执行惩处。

骑兵连连长与指导员最终被就地枪决,其余相关干部也依纪律处分。

枪声响起那日,许多士兵站在远处静默,军人的职责,不只是奉命行事,更是守护战友生死。

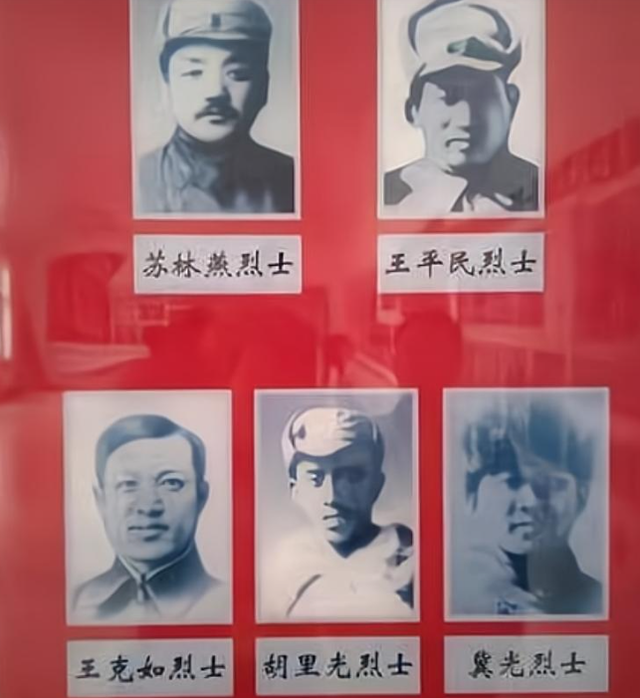

而代表团牺牲的五位高级干部,其姓名亦在战后传遍前线,成为一面精神旗帜。

他们没有倒在指挥桌前,而是倒在了硝烟弥漫的战场上,用生命践行了共产党员的信仰与担当。

战火仍在蔓延,但革命的队伍在烈火中愈发坚韧。

他们铭记教训,也继续踏上前行之路,因为在这个战场上,没有退缩的位置,只有前进的方向。