在寺庙里,常常听到“方丈”和“住持”这两个称谓,但你知道它们的区别吗?

很多人误以为它们是同一个职位,实际上这两者有着明显的不同。

方丈和住持,虽然都与寺庙的领导地位有关,但职责、权限和地位各有差异。你曾经搞错过吗?

揭秘佛教的东方之旅

尼泊尔蓝毗尼园内,一位注定改变人类精神世界的王子降生。这位名叫悉达多的王子生于公元前6世纪,童年时期生活在宫廷深处,享尽人间富贵。

他的父亲净饭王为了让儿子继承王位,刻意营造了一个远离痛苦的完美世界。直到29岁那年,悉达多在一次城门外游历中,亲眼目睹了生老病死的人间真相。

这次经历彻底改变了他的人生轨迹。他放下王子身份,剃度出家,在雪山六年苦修。菩提树下的顿悟让他成为了释迦牟尼,开始在恒河流域宣讲佛法。

佛陀的教义引起了无数人的共鸣,逐渐向四方传播。佛法东传的脚步沿着丝绸之路向东延伸,历经千年跋涉。

东汉永平七年,汉明帝刘庄夜梦金人,身高丈六,颈有日光。这个神秘的梦境促使他派遣使者西行求法。蔡愔、秦景等人远赴西域,请回经像和僧人。

这成为佛教传入中国的重要标志,开启了佛法在东土的漫长传播历程。从此,佛教开始在华夏大地生根发芽,逐渐融入中国传统文化的血脉之中。

寺院管理制度的演变史

印度僧团初期采用原始民主制度,大小事务都经由僧众共同商议决定。这种管理方式随着佛教传入中国后发生了巨大改变。

魏晋南北朝时期,寺院规模不断扩大,僧众人数激增,原有的管理模式难以适应新形势。

北魏太和年间,一些大型寺院开始尝试设立三纲制度,由上座、寺主、维那分别负责僧众修行、寺院事务和纪律。

隋唐时期,寺院管理进入转型期,寺院经济日益复杂,土地、布施等财产管理需要专人负责。这促使寺院管理向专业化方向发展。

大型寺院设立都监一职,专门管理寺院财产。唐朝百丈怀海禅师在这一基础上创新,提出"一日不作,一日不食"的理念,强调寺院自给自足。

他将寺院分为十务,设立典座、监院等职位,确立了住持制度。这套制度让寺院管理更加规范化、系统化。

宋朝时期,随着禅宗兴盛,各大丛林纷纷仿效百丈清规。住持制度得到进一步完善,形成了包括选任、晋升、交接在内的完整体系。

元明清三代,这一制度继续沿用,并根据实际需要不断调整优化。寺院管理制度的演变映射出中国佛教本土化的历程,体现了中国传统文化对佛教的深刻影响。

住持:寺院的实权掌门人

在古代寺院中,住持的任命经过严格审核。除了年龄和修行年限要求外,还需具备深厚的佛学修养和管理才能。宋朝以后,住持选拔逐渐形成定制。

候选人通常由资深长老推荐,经过僧众投票认可。住持就任后,工作内容极为繁杂。清晨三点起床带领僧众早课,白天处理各项事务,晚上还要主持晚课。

遇到重大节日法会,更要亲自主法。住持还要负责寺院建设维修、僧众生活起居、信众接待等工作。

特别是在接待信众方面,住持既要解答他们的佛学困惑,又要处理各种供养布施。面对突发事件,住持必须当机立断,维护寺院秩序。

为确保专注度,规定住持不得同时管理其他寺院。这种一人专责制让住持能够全身心投入寺院管理。

许多住持为了寺院发展,往往终身坚守一寺,直到圆寂。他们的付出为寺院的长期稳定发展奠定了基础,也赢得了僧众和信众的普遍尊重。

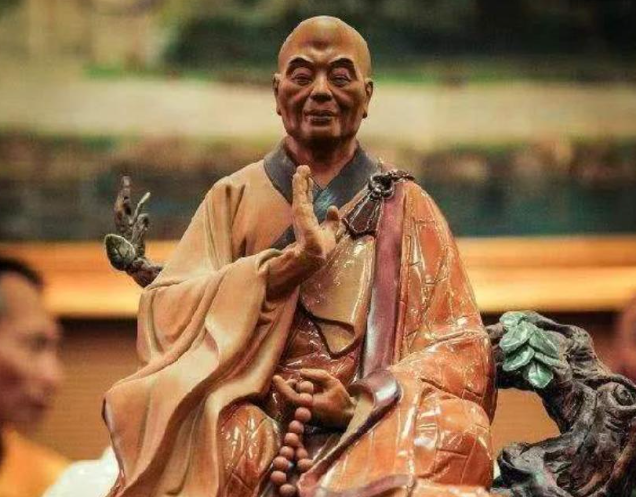

方丈:佛门精神领袖的象征

方丈一词最早见于《维摩诘经》,用来形容维摩居士的房间大小。这间一丈见方的小室蕴含着深刻的佛学智慧,后来演变成对寺院最高领袖的尊称。

方丈任命程序复杂,需要经过三轮考核。第一轮考核佛学修养,要求熟悉三藏典籍;

第二轮考核领导能力,包括处理各类寺院事务的经验;第三轮考核道德品行,通过走访调查了解候选人的为人。通过考核后,还要举行隆重的升座仪式。

仪式上,新任方丈要发表法语,阐述弘法理念。省级宗教部门派代表出席,颁发任命证书。

方丈履职后主要负责重大决策,如确定寺院发展方向、制定重要规章制度、处理跨寺院合作等。

他们经常参加佛教界重要会议,与其他寺院交流,推动佛教事业发展。

一些德高望重的方丈会被推选为佛教协会领导,参与佛教事务管理。方丈制度体现了中国佛教的层级管理特色,为佛教发展提供了稳定的组织保障。

佛门职位的现代诠释

现代寺院管理借鉴企业运营模式,引入科学管理理念。一些大型寺院设立理事会制度,协助方丈决策。

理事会成员包括资深僧人、专业人士,定期召开会议讨论寺院发展规划。住持工作也更加专业化,许多寺院为住持配备助理团队。

团队成员分工明确,有人负责财务、有人管理信息化建设、有人处理对外联络。这种团队协作模式大大提升了管理效率。住持晋升方丈不仅要看资历,更要看实际贡献。

一些住持通过开展慈善活动、推广佛学教育、促进文化交流等方式,展现领导才能。他们在管理一个寺院做出成绩后,才有机会获得晋升。

无论是方丈还是住持,他们都是佛门中的重要角色。随着时代发展,这两个古老的称谓也赋予了新的内涵。

了解它们的区别,不仅能加深我们对佛教文化的认识,也能避免在寺院参访时闹出笑话。

毕竟,称呼得当也是对佛门的一种尊重。