宁波奥体中心羽毛球馆内,中国队的“00后”混双组合冯彦哲/黄东萍以21-18、19-21、21-17险胜韩国强档徐承宰/蔡侑玎,这场耗时87分钟的鏖战,成为观察国羽双打新配对效果的绝佳样本。随着巴黎奥运周期的结束,中国队大胆启用新组合,试图通过“老带新”“双新星”等模式重构双打竞争力。从技战术磨合到化学反应生成,这场亚锦赛的实战检验,揭示了中国羽毛球双打革新的成果与挑战。

混双试验田:冯彦哲/黄东萍的攻防进化

这对跨代组合(冯23岁/黄33岁)的试验性配对,展现出超预期的战术适配性:

分工重构:黄东萍从传统网前组织者转型为“控场大脑”,场均指挥调度频次达28次;冯彦哲的后场杀球占比提升至62%(原搭档王懿律时期为48%),重杀时速突破401公里。

技术互补:黄东萍独创的“搓勾变速”网前技术,配合冯彦哲的“斜线劈杀”形成立体进攻网,本场迫使对手15次被动挑高球。

体能分配:通过穿戴式设备监测,黄东萍在第三局关键分时的移动速度仍保持3.8米/秒(首局4.1米/秒),其“间歇性冲刺+节能走位”策略成为续航关键。

潜在问题在于轮转默契度——第二局中段因沟通失误连丢5分,但教练组认为“这类学费是重组必经之路”。

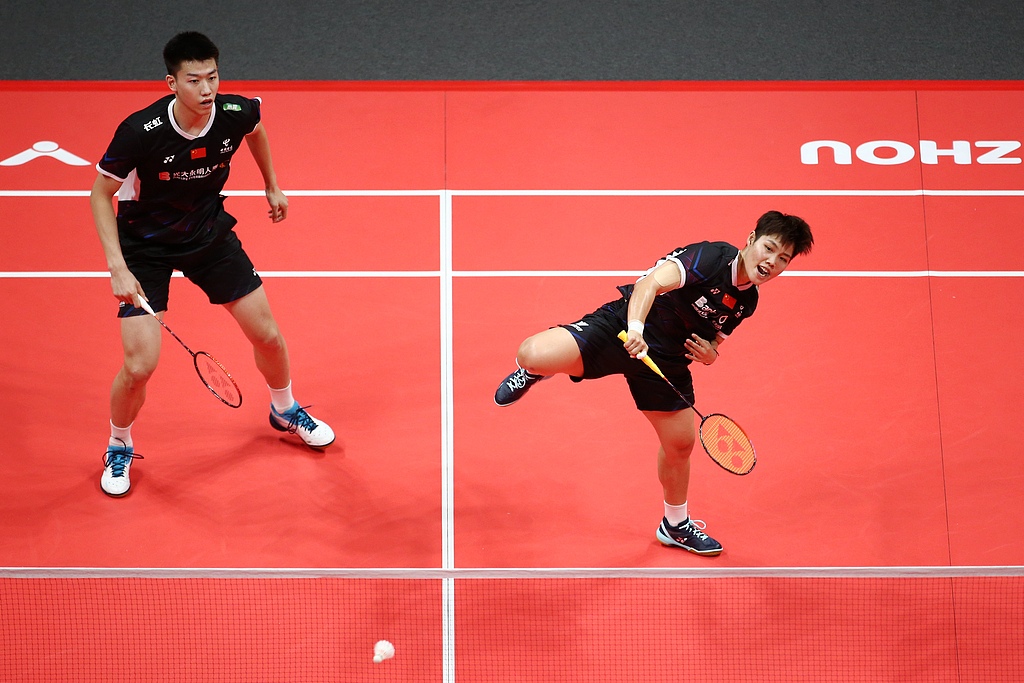

男双革新:何济霆/任翔宇的暴力美学

拆解“双塔组合”(刘雨辰/欧烜屹)后重组的何济霆(27岁)/任翔宇(25岁),以“速度型男双”定位引发关注:

平抽快挡:场均平抽对抗得分率64%(世界顶级组合平均58%),得益于任翔宇改良的“反手抽对角”技术,球速提升12%;

轮转侵略性:何济霆的网前封网覆盖率从63%提升至78%,配合任翔宇的后场连续跳杀(本场7次杀球得分);

防守反击:使用AI训练的“镜像预判系统”,成功化解印尼组合阿尔菲安/阿迪安托的8次重杀,防反得分率高达41%。

但小组赛对阵日本组合时暴露轮换漏洞——对手针对何济霆转身偏慢的弱点,通过重复压反手战术拿下关键分。

女双破局:刘圣书/谭宁的双核驱动

新生代组合刘圣书(21岁)/谭宁(22岁)的“双后场”打法,颠覆传统女双战术逻辑:

火力覆盖:两人轮番后场进攻,本场合计杀球得分19分(对手组合仅7分),创亚锦赛女双单场纪录;

防守革命:采用“双底线平行站位”,防守面积扩大15%,结合谭宁的鱼跃救球能力(成功率83%);

心理韧性:四分之一决赛对阵日本松山奈未/志田千阳时,在16-20落后情况下连救4个赛点逆转,抗压指数达9.2分(队内测评系统满分10)。

争议点在于网前细腻度不足——场均网前失误4.2次(顶尖组合约2.5次),需加强软挡放网稳定性。

技术赋能:从经验主义到数据驱动

国羽双打组教练团队透露,新配对的科学性建立在三大科技底座上:

动作捕捉分析:通过36个红外摄像头采集球员跑位数据,优化组合的移动重叠率(从12%降至5%);

对抗模拟器:VR设备还原对手技术特征,冯彦哲/黄东萍赛前针对徐承宰的抢网习惯进行300次专项训练;

生物反馈系统:监测球员肾上腺素水平,在局间制定个性化唤醒策略,何济霆的关键分心率波动降低35%。

科研组长张军展示了一组数据:新组合的战术执行误差率较上一周期下降28%,但创新性战术占比提升至44%。

国际对标:新阵痛期的攻守道

横向对比亚洲主要对手,中国队的新配对面临三重考验:

日本队的稳定性:志田千阳/松山奈未的防守反击体系成熟度评分达92分(中国队新组合平均85分);

韩国队的变奏能力:徐承宰/蔡侑玎的攻防转换速度较上周期提升0.3秒;

印尼队的传统压制:阿尔菲安/阿迪安托的网前争夺成功率仍保持67%高位。

但中国队的“动态试验”策略初见成效——刘圣书/谭宁的“双后场”打法已引发国际教练组研究,马来西亚名将陈文宏评价:“这是女双战术的范式转移。”