当霸权逻辑遭遇现实利益,谁才是最后的赢家?

2025年4月,特朗普再度对华挥舞起了“关税大棒”,不到半个月,美方已多次上调关税,对华部分产品的税率更是叠加到了离谱的245%!妄图通过极限施压迫使中方让步妥协。

但让白宫没想到的是,20天过去了,迟迟没有等到中方“和谈”的电话,反而在中方的对等反制下,美国自身经济遭受了严重的反噬。面对这种得不偿失的结局,特朗普更换了策略,扬言“已联合75国孤立中国”,可事实真的如此吗?

一、特朗普的“纸牌屋”:75国协议真实性存疑

特朗普的“75国联盟”甫一提出,便遭多方质疑。所谓“协议”,实为美国单方面夸大宣传的产物。以美日谈判为例,尽管日本表面响应美国号召,但首轮谈判后,日本首相石破茂立刻向中国递出亲笔信,强调“中日经济合作不可替代”。

更讽刺的是,英国、西班牙、芬兰等美国传统盟友,在特朗普宣布关税政策后,反而密集访华洽谈合作,西班牙首相桑切斯直言:“不与中国接触是愚蠢的。”

美国将“愿意讨论关税问题”的国家包装成“已达成协议”,实为虚张声势。正如中国商务部犀利指出:美方以“对等”之名行“霸凌”之实,本质是逼迫他国牺牲自身利益为美国买单。这种“朝贡外交”连日本媒体都嘲讽为“特朗普秀”。

二、美国的双重困境:经济胁迫与盟友离心

特朗普的“孤立中国”策略暴露两大意图:一是转移国内矛盾,通过渲染“中国威胁”迎合民众对产业流失的不满;二是重塑霸权秩序,以关税为筹码逼他国选边站队。然而,这两大目标均因现实利益冲击而落空。

经济逻辑的破产:美国试图通过高关税切断全球与中国的供应链,但中国制造业占全球35%的份额、覆盖130国最大贸易伙伴的网络,早已深度嵌入世界经济。即便越南一度配合美国审查对华贸易,但中企迅速转向柬埔寨、墨西哥等替代市场,越南反而错失产业升级机遇。

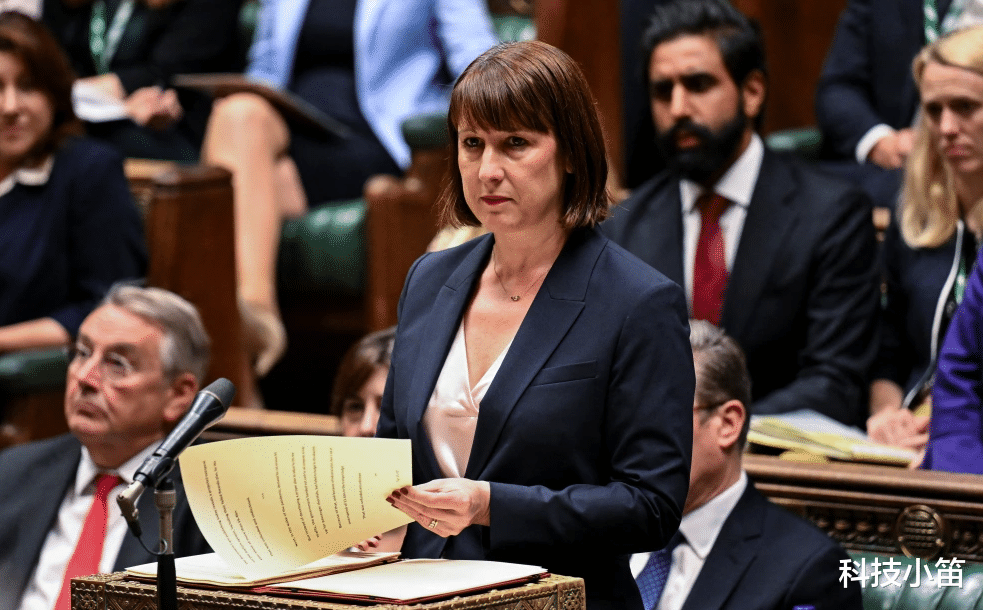

盟友的集体反水:欧盟暂停对美反制关税后,却加紧与中国推进电动车关税谈判;日本在电池、机电领域对中国依赖难以割舍;甚至印度也在美方施压下暂缓对华关税。英国财政大臣里夫斯更直言:“切断与中国的商业联系是愚蠢的。” 美国的“威逼利诱”在各国实际利益面前不堪一击。

三、中国商务部“连发三箭”:以理破局

面对美方攻势,中国商务部以三次表态定调博弈方向,堪称“教科书级”反制:

1. 定性霸权本质:直指美国行为是“单边霸凌”,撕破其“对等”伪装,警示他国勿被裹挟。

2. 亮明底线思维:“妥协换不来尊重,绥靖赢不了和平”——中国以“奉陪到底”的强硬姿态,打破美方“极限施压”幻想。

3. 瓦解联盟基础:提醒追随美国的国家“与虎谋皮终将两头落空”,若损害中国利益必遭对等反制。

更绝的是,当美方将关税加码至145%时,中方仅以四字回应——“不予理会”。这并非示弱,而是看透本质:中美贸易已因超高关税实质中断,继续加码仅是“数字游戏”,中国正借机深化与欧盟、东盟等伙伴的合作,以实际成果反击孤立。

四、时代的转折点:全球格局重构与中国的“确定性”

这场博弈暴露出美国单极霸权的颓势:经济上,美国贸易逆差较2017年激增50%,关税成本转嫁至消费者,加剧通胀危机;外交上,盟友因利益分歧离心,甚至格陵兰岛、巴拿马等“战略要地”也向中国抛出合作橄榄枝。

反观中国,以“超大规模市场+全产业链”为盾,以“一带一路”合作为矛,正将危机转化为机遇:

供应链韧性:即便美国加征104%关税,仍对千种商品豁免——找不到替代来源;

朋友圈扩容:中欧自贸协定重启、RCEP深化,中国与全球87%的贸易主体紧密联动;

战略定力:不随美国节奏起舞,而是以稳链、扩需、促开放构建新发展格局。

结语:霸权黄昏 vs 共赢黎明

特朗普的“孤立中国”计划,最终沦为一场“美国优先”的独角戏。就连其“忠实小弟”英国也明确表态不会与中国脱钩,还有欧盟,更是主动赴京洽谈。世界已用行动投票:合作共赢的全球化不可逆,强权政治的单边主义终将被抛弃。

这场博弈留给世人的最大启示,或许正如中国驻美大使谢锋所言:“治病需治本,而非让他人吃药。” 美国若继续沉迷于“关税冷战”,只会加速自身孤立;而中国,正以“互利共赢”的逻辑,书写新时代的经贸规则。