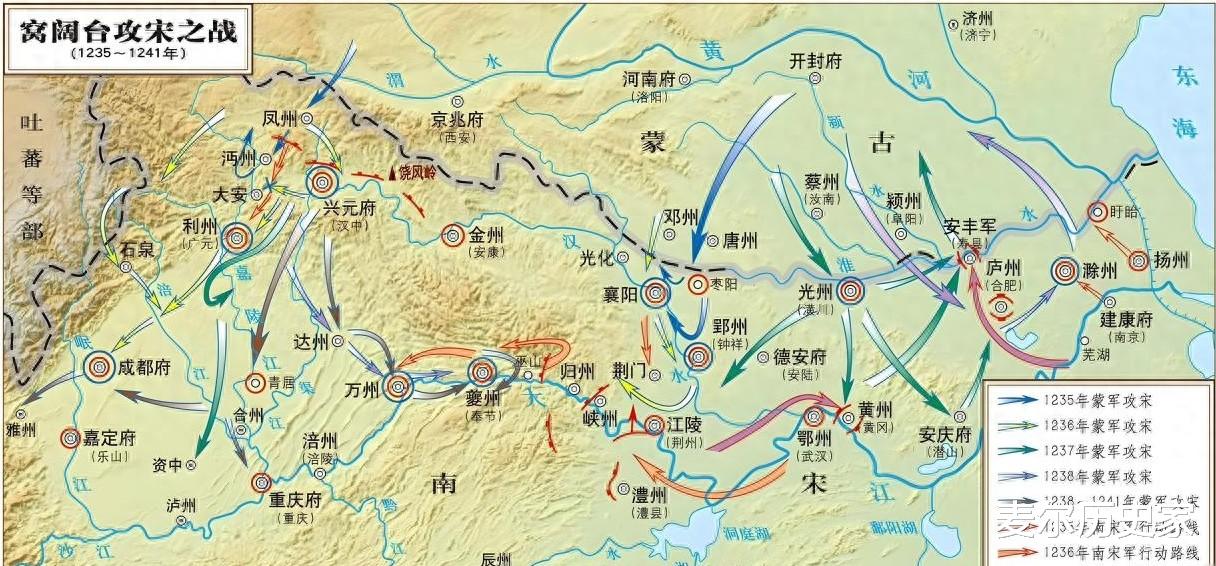

公元1235年窝阔台攻宋,以端平入洛为开战理由,蒙军全线推进,东路攻两淮、中路攻京湖、西路攻四川。这是第一次蒙宋全面战争。

公元1258年蒙哥攻宋,以迂回大理为大战前奏,蒙军南北夹击,西路攻四川,东路、南路攻京湖。这是第二次蒙宋全面战争。

两次大战的战争风格都是毕其功于一役。简单说就是要一口气灭掉南宋。所以,不是打蛇不打七寸的直击要害,而是泰山压卵的猛虎扑食。

如果打蛇打七寸,那就应该学习金兀术,跨淮渡江,然后搜山检海捉赵构。因为两淮是七寸、建康是关键、临安是锦标。

个中原因很多,但最重要的一点是蒙古人的经验主义。

无论是东线蚕食大金还是西线席卷欧陆,大蒙古国都是全面出击、全线捷报、全胜灭国。因此,战术可以渣男套路,但战略必须直男硬刚。

可问题是南宋不一样。

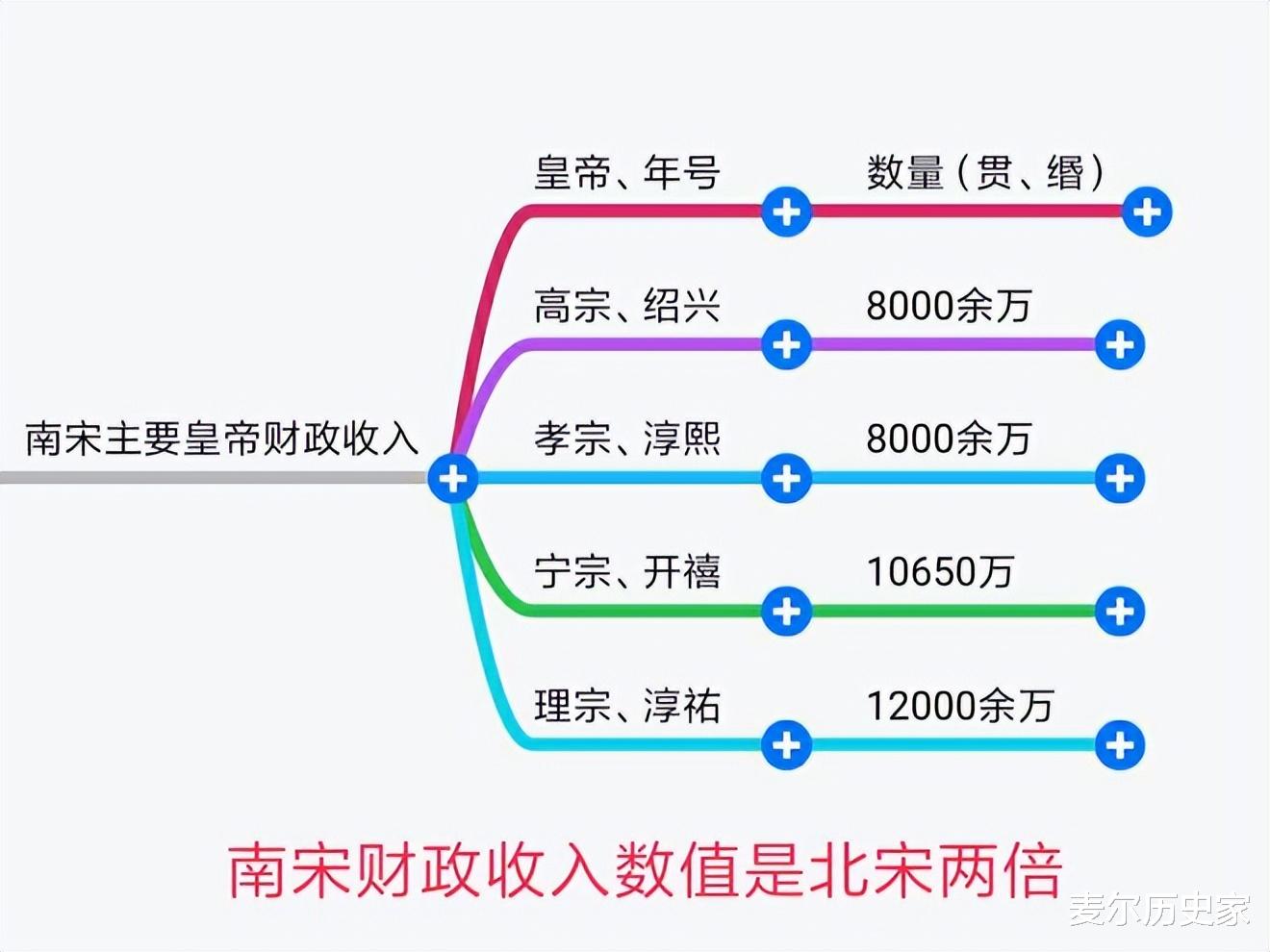

横向对比来看,南宋的战争韧性和战争潜力不仅强于大金,而且强于其他任何一个欧陆大国。

最简单的一点,就是南宋真有钱。淳熙年间,即公元1174 年至 1189 年期间,南宋的财政收入已经干到年入一亿缗。这个数字不仅远超曾经的大唐,而且超过之后的大明。即便大清也是到了晚期才勉强赶上南宋。

第二次蒙宋全面战争,蒙哥大汗主力入川蜀。按之前的战争脚本,大汗御驾亲征几乎就是势如破竹的节奏。但川蜀山城让蒙军举步维艰,直至大汗陨落,而山城依旧。山城是哪来的?全是用钱堆出来的。川蜀尚且如此,就不要说坚城密布的两淮战区。最后临安破城、宋室投降,两淮战区还在打。原因就是数不尽的坚城和用不完的物资支撑了前线宋军的战争能量。

具体分析来看,是山川形胜。这个问题已经讨论过很多次了。漫长的秦岭淮河一线就是一道天然修筑的万里长城。蒙古骑兵即便战斗力爆表,也得跋山涉水、举步维艰,战争能量被无限消耗。关键是战线漫长,秦岭淮河一线长达1600公里。分散到这么长的一条战线上,不管多少军队都难以形成关键局部的优势。

所以,第二次蒙宋全面战争才会出现万里大迂回的逆天神操作。迂回大理、斡腹南宋,看似惊天地、泣鬼神,但形式大于意义,对整个战局没有产生决定性的影响,投入产出比低得令人发指。

既然这样,那蒙古人为啥还要这么做?

不用事后诸葛亮的分析,就是事前关注下战争成本就能看出些许端倪。十余万人从今天的甘肃达拉沟跑步到云南大理,这是多高的战争成本?

但这还不算完,还得冒着被南宋截击的风险、冒着攻大理不胜的风险,最关键的是能不能从云南大理杀到湖北鄂州。你把这些成本和风险加总一下,就能知道这个万里大迂回到底能有多少价值了。

但战争是最好的老师。

我们之所以一直通过战争讲历史,其原因就是战争一直在以最暴力的方式改写历史。或推动历史进程或延缓历史进程,战争是最好的参照。而就历史的当事人来说,战争还是最好的老师。

连年累月的战争终于让蒙古人意识到南宋很不一样、蒙宋战争不同以往,战争的打法必须做出改变。但做出改变是个非常漫长的过程。

首先是从全面推进到重点突击。

由于战线漫长,所以再多的兵力都不足以形成关键局部的优势。又由于通信落后,所以再多的分路都不足以形成总体合力的优势。面对蒙军全面进攻,南宋从来没有出现过左支右绌的局面,反倒是依托长江这条天然高速公路左右逢源。京湖不足则两淮补兵、川蜀不足则京湖补兵,即便四川全境尽墨,也能利用水军和天险将蒙古人封死在四川盆地。

于是,善于学习的蒙古人开始尝试重点突击。第二次蒙宋战争就是一次有重点的突击。相比东路和南路的南北夹击,四川的大汗西路就是重点。但合州钓鱼城改写了整个欧亚大陆的历史。蒙哥陨落的结果是蒙宋战争鸣金收兵、西征大军戛然而止,蒙古人退回草原,通过一场内战完成权力洗牌。

但是,第三次蒙宋全面战争则是彻头彻尾的重点突击,而且几乎做到了只顾重点、不顾其余。蒙古人的全部战略设计和战力投入只有襄阳。

第二是从野战无敌到攻城无敌。

四川、京湖、两淮,是蒙宋三大战场。这三大战场的特点是没有骑兵冲锋的发挥空间。因为宋军全都躲在坚城里玩消耗战。等到将蒙军锐气消耗殆尽,宋军立即依托长江高速公路玩局部反攻直至全线反攻。所以,蒙古人必须学会攻城,而且必须做到攻城无敌。

自秦汉至宋元,最强攻城部队不是中原的汉人军队而是此时的蒙古军队。

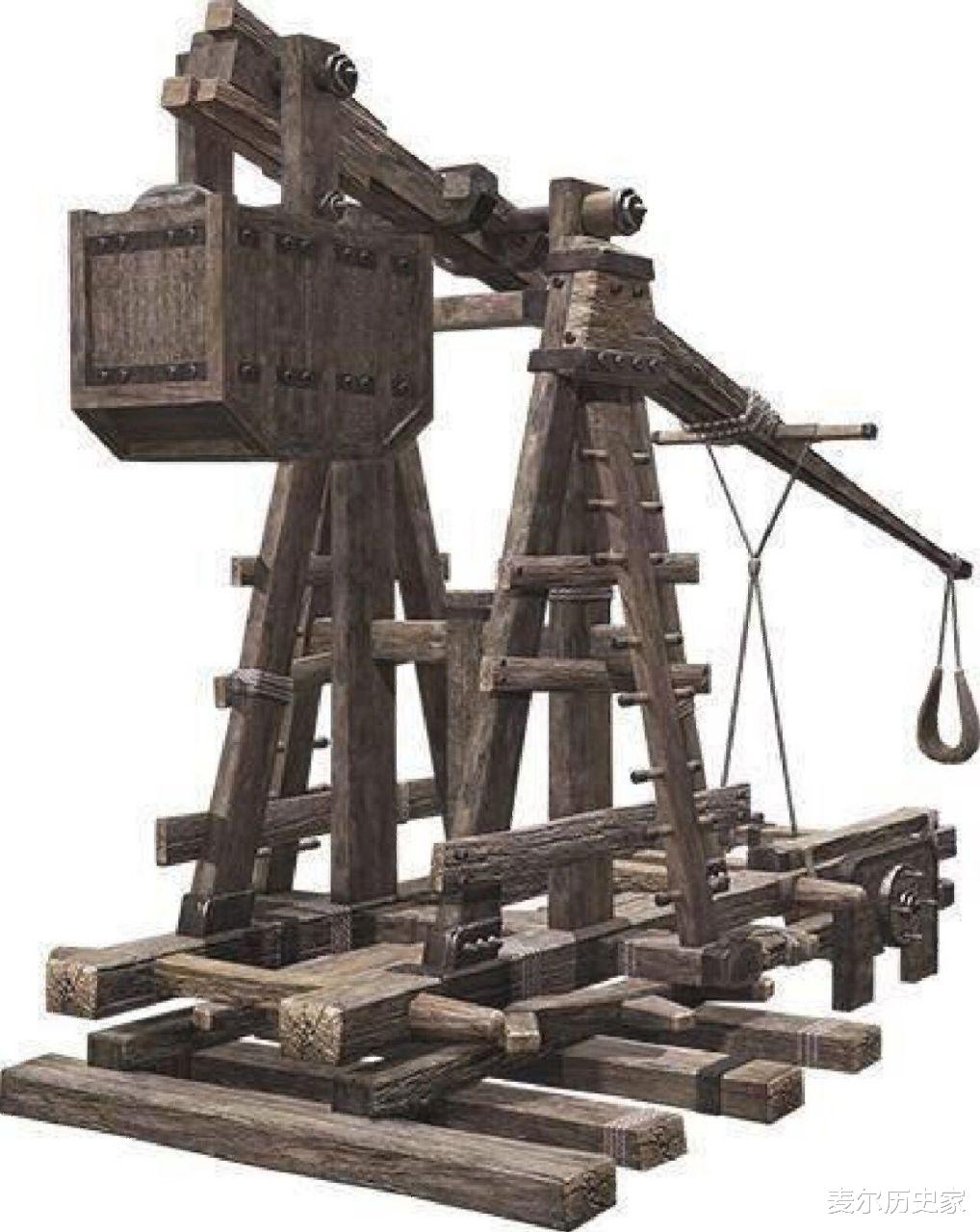

蒙军的攻城能力一直在壮大。第一次、第二次攻打金中都之战,蒙古人的攻城战法勉强达到及格线,懂得搭建云梯、懂得堆积木料,但最后还是蚁附攀爬,所以死伤惨重。第三次攻打金中都,虽然技术上没有突破但战法上做了创新,那就是围点打援、困耗中都。等到大金开封保卫战的时候,蒙古人学会了筑城墙、挖壕沟来围困南京开封,而且技术上也有了突破,那就是能够使用抛石车这种远程攻击武器。等到襄阳之战的时候,蒙古人的城外筑城、困耗城池的战法不仅规模更大而且时间更长,关键是还运来了威力最大的投石车“回回炮”,将冷兵器时代的攻城技术发挥到极致。

到这个时候,蒙古人的攻城水准已经冠绝当时、无敌天下。

第三是从忽视水军到打造水军。

蒙古人以骑兵最强、以陆战见长,所以长期忽视水军。即便到了忽必烈时代,蒙古人的水军部队也一直没能形成规模,更谈不上有什么战斗力。

公元1237年,窝阔台大汗以汉将张荣实“充征行水军千户”,这算是初步建立了水军这个兵种。但止步于有,却远未形成支援陆军、形成战力的地步。

忽必烈远征大理的时候,蒙古远征军仍旧使用充气的动物皮囊和捆绑的木筏渡过长江。公元1259年,在长江北岸的阳逻堡之战,张荣实的蒙古水军打败南宋水军,俘获大船二十、俘虏二百,斩杀宋将吕文信。蒙古水军崭露头角。但问题是战船从何而来?战船全靠从南宋抢。你这么操作,那水军的战力上限永远无法超过南宋。

直到襄阳之战开打,忽必烈大汗才终于采纳阿术和刘整的建议,开始打造战船、建立大元水军。在襄阳之战中,初具规模的大元水军功不可没。如果没有水军参与,蒙军就无法完全切断各地宋军对襄阳的补给。

在打败阿里不哥后,忽必烈不仅成为第五位蒙古大汗,创建年号中统,宣布推行汉法。忽必烈领导的大蒙古国加速汉化。建元中统,意在“天下一统”。所以,第三次蒙宋战争已经不可避免。

襄阳之战期间,忽必烈将大蒙古国改为大元,从大蒙古国皇帝变为大元皇帝。比之襄阳,南宋更担心蒙古改号。这就意味着蒙古人把自己当做华夏的后继者,而接下来就是要跟自己争正统。

第一次、第二次蒙宋全面战争是利益之争和意气之争,简单说就是抢钱抢人抢地盘以及抢名望。可蒙古一旦改号大元、忽必烈一旦自称为朕,那接下来的蒙宋战争就是意识形态之争,利益已不重要、正统才是根本。

所以,第三次蒙宋全面战争不是利益之争而是生死之争。在战略上,整个大元帝国将会把全部力量投入到宋元战场。在战术上,整个大元帝国将会把全部力量投入到襄阳之战。那么,南宋又在做什么?襄阳又该如何?