房琪的手机屏幕在深夜依然亮着,对话框里的文字删了又改。这个自媒体博主出身的《浪姐》选手此刻正经历着职业生涯最魔幻的48小时——前一刻还是全网同情的"苦情队长",转眼就成了舆论漩涡中的"心机炒作咖"。这场围绕《珊瑚海》舞台的纷争,像一面棱镜折射出当代娱乐圈的集体焦虑。

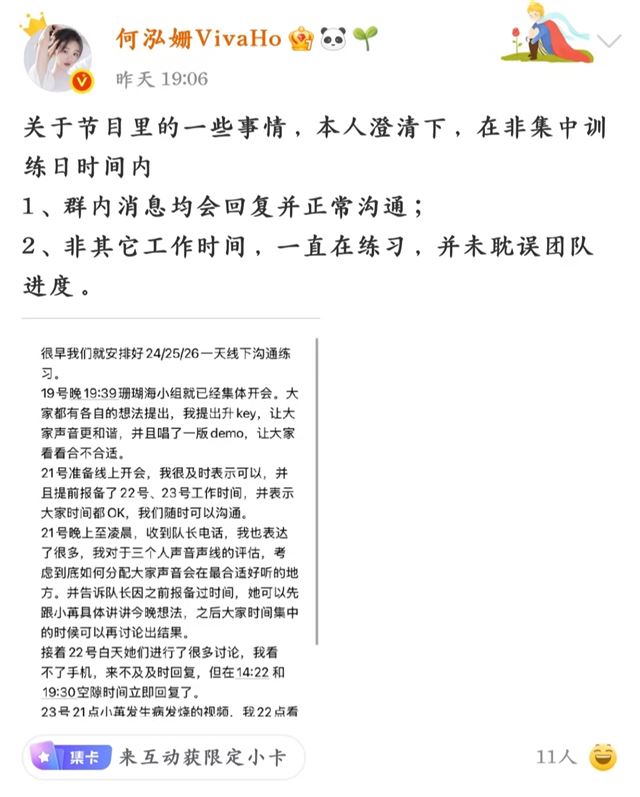

《浪姐》导播间里,三十多块监视屏闪烁着不同角度的画面。导演组手握"魔鬼剪刀",正在将300小时的素材浓缩成90分钟的"人间戏剧"。这种创作权带来的魔力,在彭小苒组的"说唱争议"中展现得淋漓尽致:节目正片里房琪的欲言又止,在未公开花絮中其实是持续半小时的激烈争论;何泓姗看似敷衍的回复,实则是凌晨三点收工后的疲惫应对。

这种"选择性真实"正在重塑大众认知。中国传媒大学2023年发布的《综艺节目叙事研究》显示,国内头部综艺的素材使用率不足5%,97%的冲突情节都存在剪辑强化。就像《演员请就位》中某导师的"毒舌金句",实则是从三场不同讨论中拼贴而成。当我们为屏幕里的"抓马"情节热血沸腾时,殊不知自己正在见证一场精心编排的"楚门秀"。

记得《花儿与少年》里许晴那句著名的"上一季的人更正常"吗?制片人后来透露,这句话原本是对着编导的玩笑吐槽,却在剪辑魔法下变成了团队矛盾的导火索。这种创作手法正在催生新型的"综艺人格"——选手们开始下意识地制造"可剪辑素材",就像直播网红对着空气喊"感谢老铁"般自然。

房琪抖音账号在争议期间粉丝暴涨82万,这个数据比她在《浪姐》前三个月的增长总和还要多。这印证了娱乐圈的残酷公式:争议=关注度=商业价值。MCN机构内部流传的《危机公关手册》里赫然写着:"负面舆情达到50万讨论量时,转化率较常规营销提升300%。"

在这场流量游戏中,每个参与者都深谙生存法则。彭小苒坚持加说唱的"固执",何泓姗看似佛系实则精准的澄清时机,房琪在镜头前收放自如的情绪管理,都暗合着娱乐圈的"爆点制造学"。某顶流经纪人曾私下透露:"现在安排艺人上综艺,第一考量不是才艺展示,而是能生产多少热搜词条。"

这种生态正在催生新型的职场PUA。年轻艺人被迫修炼"矛盾管理学"——既要在镜头前保持真实感,又要预判剪辑可能带来的舆论风险。就像某练习生在采访中苦笑:"我们现在排练都要自带GoPro,生怕错过任何一个能自证清白的镜头。"

微博热搜榜上,#浪姐修罗场#的话题阅读量突破18亿,但其中完整观看过节目原片的网友不足3%。这种"碎片化吃瓜"正在制造大规模的信息茧房。北师大心理学团队2024年的研究显示,综艺观众对争议事件的判断,73%基于热搜词条,21%来自短视频片段,仅有6%会追溯完整事件。

这种认知偏差在彭小苒事件中展现得淋漓尽致。最初流出的"已读不回"截图,实则是节目组设计的悬念预告;后来疯传的"房琪甩脸色"动图,不过是彩排间隙的疲惫瞬间。就像网友@娱乐显微镜 调侃的:"我们拿着八倍镜审判的'实锤',可能只是节目组抛出的诱饵。"

更值得警惕的是"道德审判"的泛化趋势。当房琪的每条微博都被解读成"绿茶语录",当何泓姗的澄清视频满屏飘过"戏精"弹幕,我们是否正在用综艺逻辑解构真实人性?这种集体窥私欲与道德优越感的混合,恰似《黑镜》中那个用社交评分决定生存权的荒诞世界。

在这场舆论风暴中,有个细节常被忽视:三位当事人曾在深夜排练后相拥哭泣。这个未被剪进正片的画面,或许才是女团生态的真实注脚——在资本与流量的夹缝中,她们既是竞争对手,更是共同承受行业压力的职场女性。

韩国《Produce 101》造假案审理期间,涉案PD在法庭上忏悔:"我们创造了完美的综艺剧本,却忘记了选手也是活生生的人。"这句话值得整个行业深思。当爱奇艺推出"全透明剪辑室"试点,当腾讯视频上线"未剪辑版本"点播功能,我们似乎看到了改变的曙光。

作为观众,或许该重拾"让子弹飞一会儿"的耐心。下次看到综艺冲突时,不妨先问自己:这个情节满足了我对"戏剧性"的期待,还是帮助我理解了真实的职场困境?当我们停止用非黑即白的标签解构复杂人性,才能看见光影交织的灰度真相。

房琪最新更新的vlog里,三位"珊瑚海"女孩重聚录音室。没有镜头追踪,没有剧本安排,她们认真讨论着重编和声的可能性。这个温暖场景意外获得280万点赞,评论区最高赞写道:"原来放下剪辑套路的故事,反而最动人。"这或许揭示了文娱消费的终极密码——真实自有千钧之力。当我们不再执着于寻找"完美受害者"或"绝对反派",或许就能在喧嚣的舆论场中,重拾那份最珍贵的理解与共情。