一个阳光灿烂的下午,在京城一间老戏院里,一场戏剧演出让观众们目不转睛。

在戏的高潮部分,饰演“江水英”的李炳淑挥动着铁锹,再现了当年她所扮演的角色的英勇。

此刻,观众中有一位特殊的看客——毛主席。

随着剧情的推进,他突然露出笑意,感慨这位铁姑娘像极了活观音。

此言一出,立即成为茶余饭后的热议话题。

那么,到底是什么让一位勇敢的女性角色被形容为活观音呢?

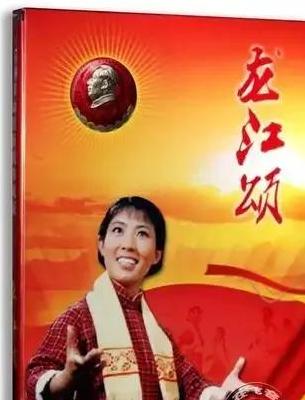

让我们一起走进《龙江颂》的幕后故事。

九龙江畔的历史画面一切要从那个夏日谈起。

在九龙江畔,饱受干旱折磨的村庄终于迎来了转机。

当年为实现倒流江水的大胆计划,村民们如同在打一场没有硝烟的战役。

从老农守着干涸的大地默默流泪,到会议室里传出批准引水的消息,村民们齐心合力为改善生活条件而奋斗。

这些真实的场景后来被巧妙地嵌入芗剧中,成为了观众心中的感动瞬间。

《龙江颂》的编剧们将这些历史画面融入剧情,让每一个动作和台词都充满生活气息,似乎在诉说着一个不朽的传说。

戏剧中的现实故事

《龙江颂》不仅仅是一部戏,更是一幅反映生活的画卷。

在芗剧创作过程中,编剧们深入民工生活,聆听他们的故事。

他们发现,村民们用门板搭床、草绳测水位,这些生活的细节如此真实而感动。

编剧陈明德甚至把民工们激烈的争论写成了戏剧中的一幕,反映出生活中的智慧和矛盾。

这样的处理让观众在看戏时如同身临其境,仿佛剧中的人物就在他们身边。

这些平凡而伟大的瞬间,诉说着一个个普通人的抗争与梦想。

角色变动与幕后风波戏中那个曾是男性角色的“支书”,因一次戏剧性的变动,成了由李炳淑饰演的女性“江水英”。

这一转变在戏剧圈引发了讨论,因为在那个年代,女性角色被赋予如此重要地位是少见的。

但正是这样的变化让角色焕发了新的活力。

李炳淑用她自然流畅的表演打动了观众,她巧妙地在舞台上展示了女性的坚韧与智慧。

这样一位巾帼不让须眉的角色,无疑丰富了剧情,也让观众对新时期女性的力量有了更深刻的理解。

从芗剧到电影:一出戏的变迁随时间流逝,《龙江颂》从舞台走入了电影银幕。

为适应全国观众的需求,电影做了不少改动,譬如台词从方言变成了标准普通话,戏中的榕树景换成了大家更熟悉的柳树。

虽然改动不少,但李炳淑通过她的精湛表演,依旧保留了角色的灵魂。

如她撩起水袖的动作,既避开了对手又显得干练,成为演员和观众间的经典片段。

电影《龙江颂》不仅传达了戏剧故事,也在影像中延续了这份动人的传承。

走出戏院,演出已经结束,但戏中情节如同回声一样在观众心中荡漾。

虽然《龙江颂》的原版已成为历史,但它的精神历久弥新。

在那个拼搏不懈的年代,无数普通人的努力与坚韧被凝聚成了这一部动人的剧作。

这出戏让观众了解到,真正的英雄不只是舞台上的角色,而是那些在生活中不断奋斗的每一个人。

从铁姑娘到活观音,李炳淑的角色转变让我们看到英雄的多样性和可能性。

正如那句话所说:每一次变化都是一场探寻,每一位平凡的人都可能成为故事中的光辉主角。