夜市的灯光下,一群朋友在路边摊前忙着吃夜宵,几瓶啤酒,外加几盘小吃。

在欢声笑语中,有人提起了一个许久未谈的话题:“你还记得《废都》吗?

那时候可是人手一本啊!”这句话仿佛一颗石子,激起了涓涓回忆的涟漪。

那是个出版业蓬勃发展的年代,每当有新书上市,书摊前总是挤满了人。

即便是在盗版图书泛滥的时代,某些作品依然能够主导谈资,引发热潮。

九十年代出版的长篇小说中,《废都》和《白鹿原》等不仅引来争议,也引起了全民的热切关注。

贾平凹与《废都》:一段未竟的禁忌之旅关于《废都》,流传着诸多坊间传说。

有人说这本书被禁是因为内容过于大胆,而更多的读者则是在其再版后才得以一窥全貌。

贾平凹用深邃的笔触和大胆的内容描绘了一个时代的缩影,引发了广泛的讨论。

在那个年代,看过《废都》的人,总能在聚会时拿出书中删节的段落与朋友说上一通。

这书删得多有意思!

要不是盗版,我都不敢相信还有更激烈的内容,简直就是现实版的《金瓶梅》啊!”朋友们总会如此感慨,并不断猜测到底被删去了多少字。

贾平凹的这部小说虽然一度被禁止,但正因为这些“禁忌”,反而更激发了读者的好奇心,使得它成为一部传奇作品。

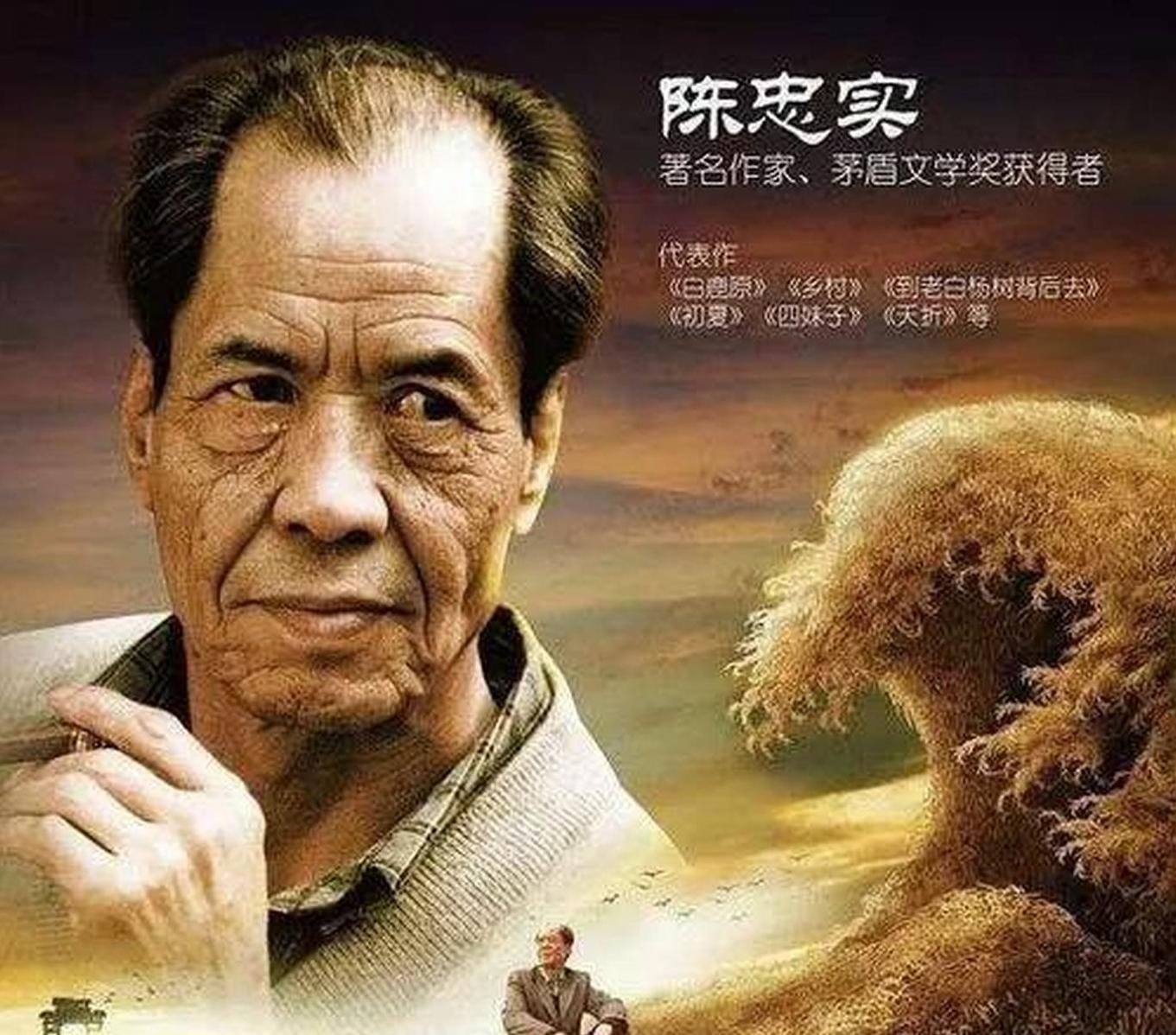

陈忠实的《白鹿原》:史诗般的追看现象与《废都》不同,《白鹿原》在出版之初便获得了广泛的认可,这得益于其深邃的历史背景和厚重的人文内涵。

当时,《白鹿原》的广告总是打在显眼的位置,“史诗般的巨作,不容错过”字样直击眼球。

此书出版后迅速蹿红,成为当时的人气作品。

而在热议背后,是陈忠实的一次孤注一掷。

他曾说,如果《白鹿原》不成功,他就回家养鸡。

这样的故事道人心弦,亦成就了作品的经典地位。

随着时间的推移,《白鹿原》的艺术成就逐渐被验证,尤其是被誉为“一部民族的秘史”的深厚底蕴,使得这部作品成为经典中的经典。

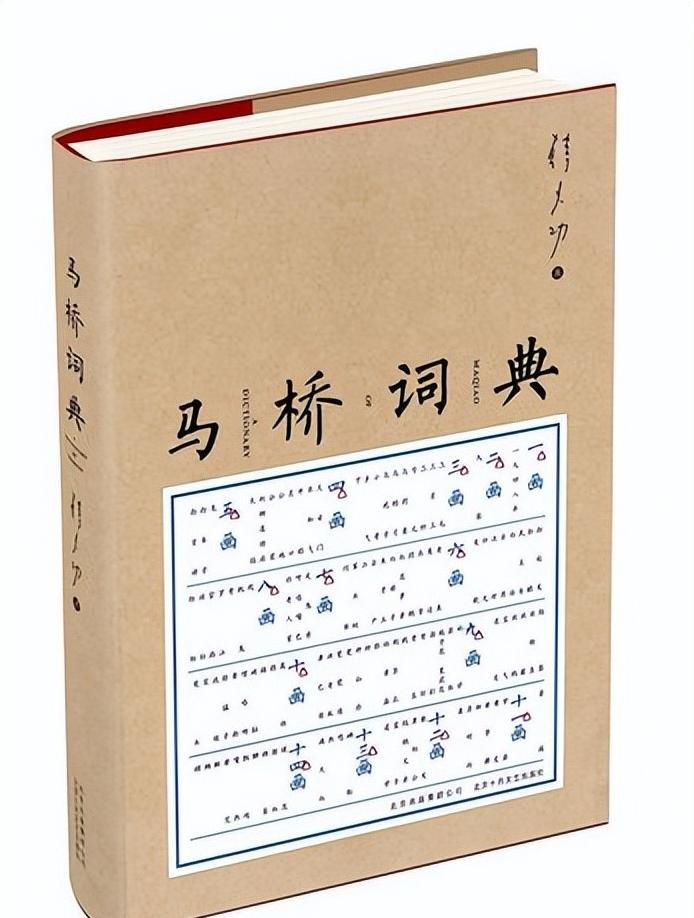

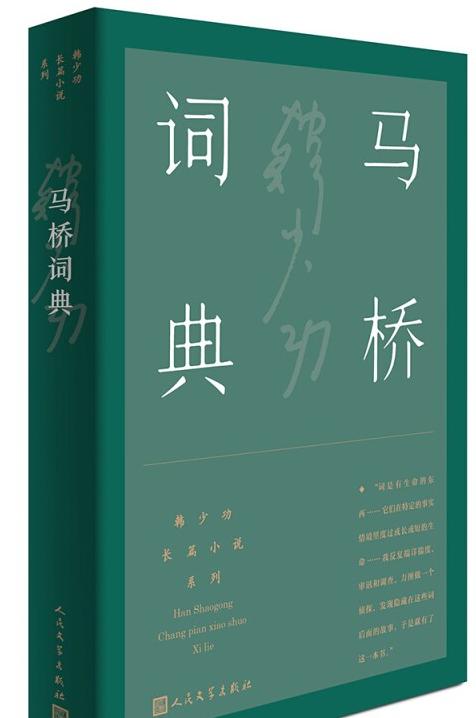

相比于以内容见长的作品,《马桥词典》是以文体创新引发关注的代表之一。

韩少功不拘一格的写作风格,让这部作品成为了文坛新锐的标杆。

尽管《马桥词典》不是传统意义上的畅销书,但其结构上的创新令文学爱好者趋之如骛。

在那段时间,讨论《马桥词典》象征着一种文化追求。

小型书会中,这本书成为知识分子间的最佳谈资,“这本书太特别了,句子和段落都像拼图一样。

这样的话常从书迷口中道出。

韩少功对小说结构的重构,不仅开拓了读者的视野,也为后来者提供了一种新的写作方式。

王安忆的《长恨歌》:多元艺术诠释

而当我们谈到《长恨歌》,便涉及到了一连串的改编与重塑。

从话剧到电影,再到电视剧,这部小说的故事被不断演绎,几乎每隔几年,便会以新的形式登上舞台。

王安忆成功地将一个极具时代感的故事,打造成了一个文学经典。

通过《长恨歌》,王安忆表现出上海这座城市的细腻与繁华。

她用富有感染力的语言,勾勒出一个个栩栩如生的角色。

即便是在后来的改编作品中,观众仍能感受到原作的动人。

毕竟,好的小说如老酒,不论什么时候品,都是一种享受。

这些作品,或因内容,或因结构,使读者们在喧嚣的城市中,找到了生活以外的精神家园。

每一代读者,都有属于自己的故事,属于自己的经典。

九十年代的这些小说,不仅代表着一个时代的文学风潮,也记录了那个年代特有的情感共鸣。

最终,老友间的谈笑声渐渐散去,夜市的喧哗仍在继续。

而那些被热切追寻的经典作品和温暖记忆,如同灯火般在心底长明。

不管历经多少年,好的作品总能在岁月磨砺中,不断焕发出新的生命力,给人启迪,留下思考。