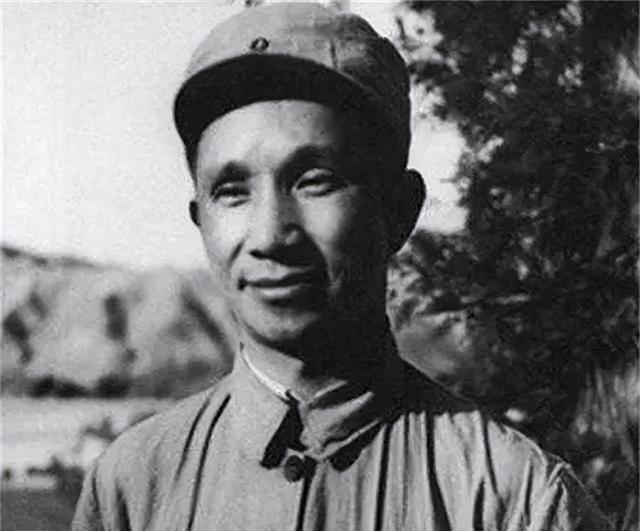

在1958年春季的北京,一场原本严肃的军委扩大会议突变为对粟裕将军的批斗大会。当时,粟裕的三位老部下——叶飞、王必成和陶勇用其独特的方式,在批斗会上上演了一场令人啼笑皆非的表演,捍卫了自己的良知,更让急于批判的领导们险些下不了台。他们是如何用幽默和智慧化解紧张局面的呢?

在1955年,一场重要的会议在南京军区召开,由粟裕主持,这场作战会议的目的是策划对马祖列岛的军事行动,涉及攻占三个主要岛屿。在当时的背景下,这一计划显得过于雄心勃勃,因为刚刚成立的中国海军力量尚弱,远不足以同时展开多个岛屿的军事行动,该计划与毛主席倡导的军事策略——集中兵力打击主要目标明显不符。

南京军区的高层将领意识到了这一点,决定将粟裕的计划上报至中央军委,彭德怀在得知这一计划后,对粟裕的行为感到非常意外,并对其进行了严厉的质询。陈赓大将也因此被卷入此事,后来中央高层未对粟裕和陈赓采取任何纪律处分。

1957年,粟裕在访问苏联期间的一次会议中,提出了查阅苏联军事资料的请求,对中苏两国军事合作可能存在的机会的深刻洞察。这种自主性的展现却因未事先获得中央批准而显得格外突兀,违背了当时的外交礼仪和流程。在苏联方面引起了一定的不快,虽然表面上未造成严重后果,但无疑增加了中苏之间的外交摩擦。

这种敢于行动的特质在当时的政治环境中是双刃剑,军事才能,也引起了政治上的争议和后续的困境。尽管他的意图是为国家安全着想,但在严格的政治体制和外交规范面前,任何超越常规的行为都可能被放大解读,带来不可预料的后果。

1958年,在一场针对粟裕将军的批评会议中,叶飞、王必成和陶勇三位将军作为受邀的主要发言人,深知背后的政治动机。面对会议主持人的要求,他们被推到了风口浪尖,需要在大庭广众之下进行“检举揭发”,这让他们三人处于极其不利的境地。

叶飞作为第一个被召唤发言的人,他采取了一种避实就虚的策略,他故意表现出迷茫和犹豫,用低沉而含糊的声音嘟囔了几句,实际上并未发表任何实质性评论。当被追问为何不直接发言时,叶飞回答说:“我还在整理我的思绪。”这种回答让主持会议的首长感到无奈,只得让他暂时回到座位。

叶飞坐下后,通过目光交流,向王必成和陶勇传递了一个明确的信息:在这场会议中,暂时“装糊涂”是避免直接冲突的最佳策略。他们明白,保持模糊和不明确的态度是在当前紧张和充满风险的情况下的一种自保方式。

会议主持人已经预感到叶飞的小动作,决定对接下来的发言人施加更大的压力,他特别强调,即将上台的王必成必须在众人面前表达明确的观点,哪怕是勉强的发言也不可避免。

当轮到王必成发言时,他毫不犹豫地为自己的老上级粟裕大将站台,王必成坚定地表达了对粟裕的深厚敬意和信任,他开场便提到粟裕在解放战争期间的人格魅力与军事才能。他指出,粟裕大将在军中以其谦逊和团结的态度广受尊敬,曾自愿让出司令员职位以维护部队的和谐与战斗力,这种无私的行为与所谓的“极端个人主义”南辕北辙。

他毫不依赖任何书面稿件,坚定地开始了他的发言:“作为一个军人,我王必成,今天站在这里,接到了一个非常特殊的任务——‘揭发’一位被称为阴谋家的将军。

他微微停顿,环视四周,继续说道:“关于‘阴’的部分,我实在无从谈起,因为与这位将军并肩作战多年,我未曾感受到任何‘阴暗’。但他的‘大’和‘谋’,我却有幸目睹。

“记得在济南战役快要结束时,他已经向中央提出了淮海战役的计划,主张一举清除蒋介石军队的主力。” 王必成的声音更加坚定,“这份‘谋’的确是宏大,他的建议被中央接受后,我们赢得了淮海战役的决定性胜利。这份战略眼光和胆识,有多‘大’,我虽不敢轻易评断,但毛主席和中央的领导们肯定心中有数。

王必成的话让会场的空气凝固了一瞬,随后他又添加了一句,“至于‘阴’,若有人了解更多,我希望他们能前来补充,让我们都能有更全面的认识。”这番发言后,会场陷入了短暂的沉默,响起了低低的窃窃私语,贺帅在众多将领中显得尤为激动,他在众人面前高声表扬王必成:“王必成是真正的军人,值得我们深交、信赖!”

王必成这样直言不讳地发表意见,在当时的政治背景下无疑需要极大的勇气,以往面对政治冲击时,他总是选择保持沉默,但在这一刻,为了为他的老首长粟裕辩护,他不惜冒着个人风险,坦率地发表了自己的看法,对正义和忠诚的坚持。

在那次充满紧张氛围的会议中,当轮到陶勇将军发言时,他采取了一种非常直接且具有个性的方式。面对众多高官和同僚的期待,他坦率地揭示了自己的发言稿实际上是由别人代笔的,并直截了当地表明自己文化水平有限,对稿件中的复杂词汇理解困难,甚至阅读都感到吃力。

陶勇将军的这种坦诚,虽然引起了场内一阵轻松的笑声,但其背后的含义却是深刻的,他的话虽然看似自嘲,实际上却巧妙地表达了对粟裕将军的深厚信任和支持。他明知在这种充满政治敏感的场合中,这样的发言可能会给自己带来不利的后果,但他仍旧选择了一种较为安全而又能够体现个人立场的方法。

会议主持人对陶勇的这番发言显然感到不满,很快就有人上前将他从发言台带了下来,尽管这个行为在表面上看似对陶勇进行了处罚,实际上却没有对他的职位或日常工作产生任何负面影响。

陶勇将军的这段经历在他的同僚和下属中传为佳话,他们认为陶勇将军的行为虽不合常规,却充分显示了他的直率和忠诚,这种性格特征在军中颇受尊重。尽管面对巨大压力,陶勇将军的表现让许多人重新审视了会议的意图和粟裕将军的人格魅力,也间接地提高了粟裕在人们心中的地位。

这件事后,陶勇夫妇居然自杀了,粟裕知道这件事后,根本不敢相信陶勇夫妇会自杀,粟裕将军深入调查,试图揭开陶勇夫妇自杀背后的真相,但直至他生命的最后阶段,这一悬案仍未得到解决,粟裕为此事深感不安,始终未能释怀。

从1958年那场批斗大会之后,粟裕的军职被剥夺,他被调往军事科学院,处于政治风波的中心。在那里,尽管他试图解释和辩解,但众口铄金,无人倾听,最终被不公地定罪。这一冤屈伴随他余生,尽管他多次寻求叶剑英等老同志的帮助,力求洗清冤屈,但一直未能成功。

粟裕将军在生命的最后时刻,仍未能摆脱这一不白之冤。他对陶勇夫妇的孩子们的关怀和保护,确保了他们安全成长并成为国家的栋梁,这一点至少让粟裕将军在晚年留下了一丝慰藉。

粟裕将军虽然已经逝世,但他一生被误解的重担未曾放下,幸运的是,在他离世后不久,得到了张震将军和刘华清的大力支持和帮助,粟裕的名誉终于得到了恢复,令人遗憾的是,这位坚强的老将军无法亲眼见到自己清白的那一天。

粟裕生前是一位杰出的军事领导者,他领导的部队在许多关键战役中取得了显著的胜利,曾经为国家做出了无数的贡献。毛泽东曾经高度评价他是难得一见的军事才能。正是这些成就也给他带来了嫉妒和误解,他的职业生涯因此蒙上了阴影。

在他的职业晚期,粟裕遭受了严重的政治冲击,被错误地指控为“同事矛盾”的始作俑者,他的晚年因此陷入了不断的努力,试图清洗这些无端的指控。尽管面临重重困难,粟裕始终坚持自己的清白,努力为自己正名。

粟裕的平反并非一夜之间可以完成的,它需要长时间的努力和无数人的支持,在张震和刘华清的共同努力下,他们逐渐澄清了许多误解,为粟裕恢复了应有的荣誉。这对粟裕的家人和支持者来说,虽然晚了,但终究是一种慰藉。