一、命理文化的现代困境

2025乙巳年的春风里,北京雍和宫外的算命摊位前依然排着长队,上海陆家嘴的白领在午休时刷着AI算命小程序,这种现象折射出传统文化在数字时代的奇特嬗变。中国命理文化作为农耕文明的智慧结晶,本是用天干地支构建的宇宙认知模型,却在当代异化为部分群体的精神麻醉剂。某智库2024年调查报告显示:18-35岁群体中,43%每月至少进行1次线上算命消费,17%的重大决策会参考命理建议,这种数据背后隐藏着值得警惕的社会心理危机。

二、依赖心理的形成机制

过度沉迷命理往往呈现明显的"压力-逃避"特征。心理学中的"控制感剥夺理论"指出,当个体面对超出认知范畴的困境时,会产生寻求神秘解释的补偿心理。某高校研究团队跟踪调查发现:

职场新人群体中,频繁算命者焦虑指数比普通群体高出27%

婚恋咨询者将八字匹配度作为首要标准的,分手后抑郁周期延长40%

创业者过度关注"财帛宫"运势的,实际经营失误率增加33%

这种将人生主导权让渡给命理的行为,本质上是现代性焦虑的畸形出口。就像某互联网大厂程序员李某的案例:连续3年每天查看运势指南,却因忽视专业技能更新最终被裁员,这正是"算命依赖症"的典型代价。

三、传统文化中的平衡智慧

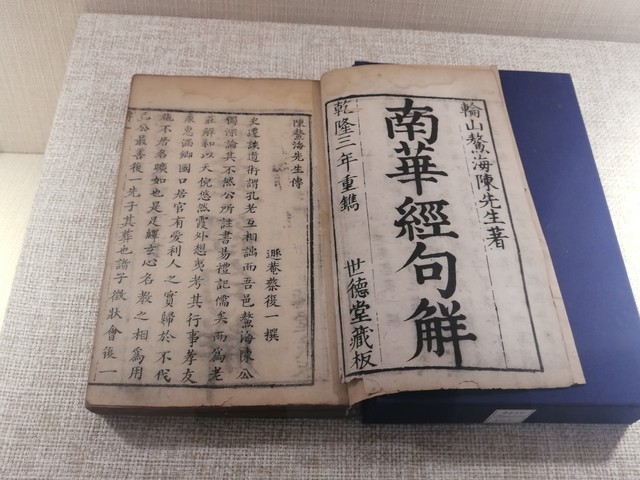

《易经·系辞》强调"乐天知命故不忧",北宋邵雍在《皇极经世》中构建的象数体系,本质是教导人们认知客观规律而非迷信宿命。明代万民英在《三命通会》中明确指出:“命理如医理,善用者养生,滥用者伤身”,这与现代系统论强调的"结构适应性"不谋而合。传统智慧的精髓在于:

命运三分天定七分人为的辩证观

流年运势与个人修为的互动关系

"改运先改心"的修养哲学

故宫博物院藏《推背图》原稿的谶语旁,历代批注者都强调"观象修德"的警示意义,这种智慧在当代依然闪耀着理性光芒。

四、构建健康认知的实践路径

建议建立"三维认知防护网":

文化认知维度:将命理视为民俗研究而非决策工具,保持"欣赏不盲从"的态度

心理建设维度:建立"压力分解清单",当焦虑值达到60分(满分100)时启动运动/阅读等替代方案

行为管理维度:设定"命理消费"红线(建议不超过可支配收入的0.5%)

某社会实验显示,参与"21天认知重塑计划"的群体中,83%的过度依赖者成功将算命频次降低70%。具体方法包括:

建立"现实问题解决优先"原则

培养紫砂壶鉴赏、传统书画等文化替代兴趣

定期参加心理学工作坊

五、古今对话中的智慧传承

王阳明在《传习录》中写道:“占筮是理,理具于心”,强调主体认知的重要性。这种思想与当代脑科学研究的"预测编码理论"形成奇妙呼应——人脑本就是个动态预测系统,过度依赖外部预测反而会弱化与生俱来的决策能力。建议当代青年:

将命理术语转化为自我认知工具(如把"伤官见官"理解为创新与规则的平衡)

建立"命理笔记",记录预测与实际发展的偏差率

每年进行个人发展SWOT分析替代流年运势测算

您是否发现过度关注命理时,对现实的感知力会逐渐钝化?传统文化中的"格物致知"精神,对破解现代迷信困局有何启示?在AI算命盛行的今天,我们该如何守护思维的主动权?