文/摘尘子

黄永玉,湖南省凤凰县人,现代著名艺术家和文学家,是享誉世界的文化大师,自学美术、文学,一生充满传奇色彩。其美术成就曾获中国美术金彩奖,终身成就奖,并获得意大利总司令勋章和团结星二级骑士勋章。

二十世纪初,黄永玉先生便有意向吉首大学捐赠自己的作品和藏品。这个睿智聪慧的老人,经过一番运筹,于2003年7月,偕同美国著名博物馆专家哈维·韦斯特先生造访吉首大学,表示愿将毕生收藏的最珍爱的文物及藏品,精挑二百余件捐赠给家乡的大学——吉首大学。提议得到了吉首大学的积极响应,此后不久,他再次表示将自己历年来创作的部分书画作品及文稿捐赠出来。为感谢黄永玉对家乡大学的厚爱,吉首大学决定创办黄永玉艺术博物馆。

博物馆坐落在吉首大学风雨湖畔,融入了湘西民居特点和现代建筑手法,整体上以灰色为主色调,注重空间的立体效果,端庄厚重。材质上,选择经过防腐处理的原木加工而成,架构宏大,布局合理,特加防火防盗设计,古朴典雅,别具一格。黄永玉艺术博物馆的创办,为湘西州留下了一笔非常宝贵的不可多得的精神财富。

“认认真真地做一种事业,然后凭自己的兴趣读世上一切有趣的书。”黄永玉先生的这句话,相信很多人会非常认同,纵观黄老的一生,也无非是读书和做事。都说黄老是“鬼才”,据说鬼才是在碰到问题时,能够灵机一动,找到超出常规的解决方法,而效果则往往出乎意料地好。

黄永玉在吉首大学参加博物馆开馆仪式,让世人见识到了什么叫才高八斗。当时黄永玉已是82岁高龄,可他思维之敏捷,口才之幽默,令在场的人群不时爆发出一阵阵开心的笑声。讲到最后,他也不忘再幽默调侃一番,他的话意是:捐建这座博物馆,不是攒私房钱,更不要求一分一毫回报,如果哪天穷困潦倒,儿子黄黑蛮、女儿黄黑妮要来找吉首大学化缘,吉首大学不要客气,把他们赶出去。众人捧腹大笑。

黄永玉艺术博物馆建筑面积4000多平方米,分四个展厅,陈列了黄永玉近200件作品和藏品,分为序厅、艺术人生厅、书画天地厅、收藏世界厅等部分。

一进博物馆序厅,就可欣赏到黄永玉代表作《山鬼》。序厅除陈列大型青铜雕塑《山鬼》外,还有他在馆内现场创作的巨画《采芰荷以为裳》,有从三峡挖掘运回吉首、目测重达10多吨的巨型阴沉木原木,据说已沉睡三峡江底1.5万年之久,此外还有黄永玉大型摄影照、大型壁挂土家织锦等。

艺术人生展厅全方位展示了老先生的精彩人生和创作艺术,《永不回来的风景》《无愁河的浪荡汉子》《描画新生活的贵才》《“文革”中的“湘西刁民”》《十万狂花入梦寐》五大人生阶段,辅以文字、照片、实物、多角度展示黄永玉充满传奇色彩的艺术人生。

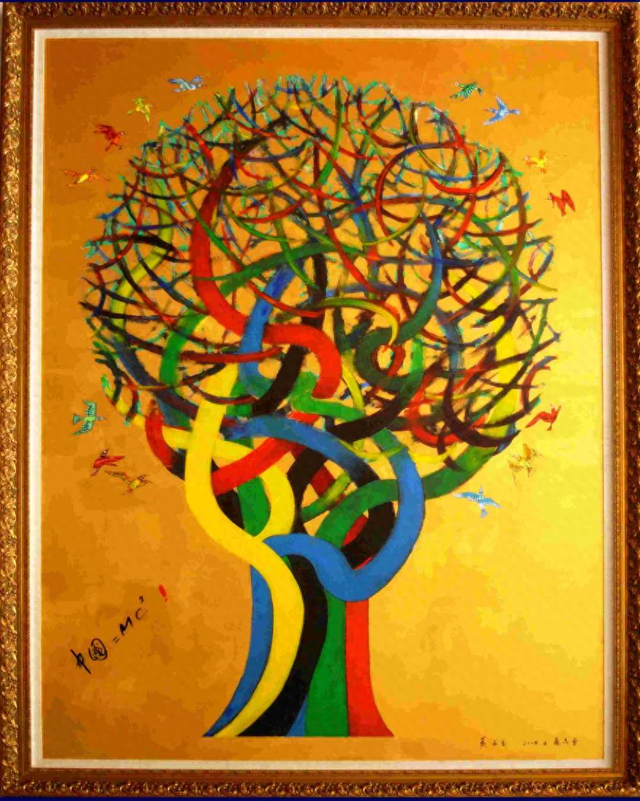

书画天地展厅陈列黄老先生创作的部分美术作品(含雕塑、木刻、绘画、书法等)。在这个展厅,观众不但可以感受到美的张力,还可以从黄老先生极富创造性的作品中,感受到其深厚的文化底蕴,感受到其学贯中西、博古通今的艺术魅力。该展厅有巨幅画作《松风如涛》(1500cm×5500cm)等作品。

馆藏作品之一《关关图》,是黄永玉2006年7月在博物馆二楼创作完成的,当时已是盛夏,天气炎热。他戴着大围裙,挥动着巨型毛笔精心创作。有时候一画就是一整天。那段时间,他创作的都是大型的或巨幅画作。黄永玉作画,像极了一个勤劳的农夫在大地上耕种,手中画笔就是他劳作的工具。饿了,就让人到吉大食堂打个盒饭充充饥,画累了,就将烟斗装上金黄色的烟丝,不一会儿,一缕缕的烟香就在画室弥漫开来,半是解泛,半是沉醉。

收藏世界展厅是黄永玉艺术博物馆的特色,这里的藏品是他一生的最爱。但为了家乡的博物馆,他倾尽所有,将其捐献了出来。这里有上至6000多年前的仰韶文化,近5000年的龙山文化,下至明清时期的经典文物,且以汉代陶器最为丰富。

还有一具唐代的石椁,是馆藏珍品之一。石椁为古代棺材的外棺,由九块方形石板组成,每块厚度8厘米左右,长2.6米,宽1.8米,呈无殿顶房屋形。两侧刻有精美的人物形象,人物清晰可见,线条古朴。这具穿越历史而来的石椁,它的主人已无从考证,在二千多年的时光中,孤零零偏于一隅,无数个日出日落,见证了多少朝代更替与人世界的悲欢离合。

黄永玉的一生充满传奇色彩,什么苦都吃过,他曾任瓷场小工、小学教员、中学教员、剧团见习美术队员、报社编辑、电影编剧及湖南省吉首大学终身教授、中央美术学院教授、中国美术家协会副主席。自学美术,文学,为一代“鬼才”。

除了绘画外,他还精于篆刻,刀法隽永出尘,令人惊叹不已,但据说他平生从不为人篆刻,一生只刻过两枚印章。一枚是50年为其妻张梅溪所制金文藏书印“梅溪藏书”,另一枚则在《平凹散文》“画家逸事”一文中,曾提到他托世南先生为石鲁先生带去一方石印。

黄永玉对家乡的感情非常深厚,少年时代因抗战烽火燃遍大半个中国而辍学,无奈之下在社会上四处闯荡,走遍了半个福建省,还到过江西、广州、上海、台湾、香港等地。当游子终于回到家乡,他对生养过自己的土地,更加一往情深。他曾经意气风发,少年仗剑走天涯,满世界地去了不少地方,却始终未曾有一刻忘怀自己的故乡——美丽的凤凰城。他认为故乡是一个人感情的摇篮,它的影响将贯穿人的整个一生。漂泊在外的人就像一只风筝,无论天空多么辽阔,总会回到自己启程的地方。他在一首诗中写道:“……我的血是O型,谁拿去,它对谁都合适。我的心,只有我的心,亲爱的故乡,它是你的……”

黄永玉少年时便外出“闯荡”天下,聪慧过人,且勤奋好学,16岁就能靠木刻养活自己。说他天性聪颖不假,但更多的还要归功于他勤于学习,不怕吃苦,勇于实践的精神。据说为了艺术创作,他不惜翻山越岭,废寝忘食。在苏州写生时,他被司徒庙中有“清奇古怪”之称的四棵汉代古柏吸引,连续三天早去晚归为其写生。日后,面对被他用准确而流畅的白描线条,在丈二大纸上展示这四株阅尽人间沧桑的古柏时,人们无不称奇叫绝。在意大利的佛罗伦萨,黄永玉每天工作十小时以上。盛夏时节,他背着画箱,顶着炎炎烈日四处写生,饿了渴了,就坐在路边吃点随身带的面包,喝几口凉水。而当时他已是接近七十的“古稀”之年。

此外,黄永玉与弘一法师也曾有过一段轶事,据说在他17岁那年,在泉州的开元寺巧遇弘一法师。这段奇缘后来被人们演绎成他对法师持弟子礼、得真传。而他自己的说法则是:上树摘玉兰花时被一老和尚发现,极不情愿地下来后随之来到禅房,开始时并不知道这位貌不惊人的和尚竟是赫赫有名的弘一法师。虽然并没有真的拜师学艺,但短暂的交往仍带给他一些启迪和不小的震撼。弘一法师临终前曾留给他一张条幅,上面写着:“不为众生求安乐,但愿世人得离苦”。他将这14个字牢牢记在心里,奉为人生至理名言。

(本文图片及资料由黄永玉艺术博物馆原馆长谷遇春提供)