人可以骗尽天下人,却骗不了自己的心

上海 东建中

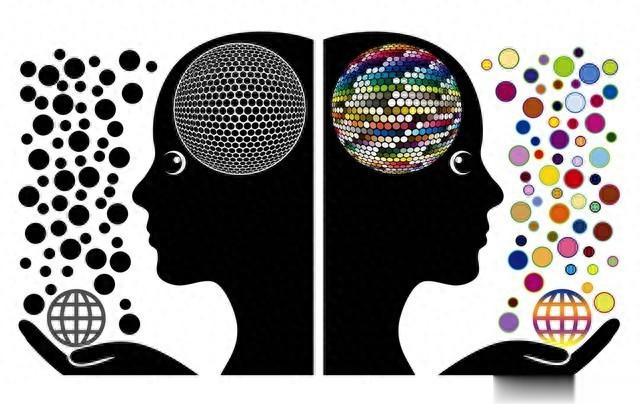

1. 自我欺骗的本质

1.1 定义与表现形式

自我欺骗是指个体对自己真实情感、想法、行为或经历进行有意或无意的错误解读或错觉。这种现象在人类心理活动中普遍存在,且表现形式多样。例如,个体可能对自己的能力过度自信,即使在多次失败后仍坚信自己能够成功;或者在面对负面评价时,选择性地忽视或否认,以维持自我形象的积极认知。自我欺骗的表现形式还包括对未来的不切实际的乐观预期,以及对过去事件的美化或歪曲记忆,从而避免面对现实中的挫折和痛苦。

1.2 心理学角度的解释

从心理学角度来看,自我欺骗是一种复杂的心理现象,涉及认知、情感和行为等多个层面。根据认知失调理论,当个体的认知元素之间存在矛盾或不一致时,会产生一种不舒服的状态,即认知失调。为了减少这种不适感,个体会通过改变认知、引入新的认知或者降低某些认知的重要性来达到认知的一致性。在这个过程中,自我欺骗作为一种心理防御机制,帮助个体维持内心的平衡和自尊。此外,自我欺骗还与个体的自我概念密切相关。当个体的自我概念受到威胁时,他们可能会通过自我欺骗来保护和强化自己的自我形象。例如,一个人可能会忽视自己的缺点和失败,而过分强调自己的优点和成功,以此来维护一个积极的自我形象。情绪调节也是自我欺骗的一个重要方面。个体在面对负面情绪时,可能会通过自我欺骗来减轻情绪的负面影响。例如,一个人在遭遇挫折后,可能会告诉自己这只是一个暂时的困难,而不是自己能力的不足。这种自我安慰的方式可以帮助个体保持积极的情绪状态,但同时也可能阻碍了个体对问题的深刻反思和解决。

2. 自我欺骗的成因

2.1 社会压力与期望

社会环境对个体施加的压力和期望是自我欺骗的重要成因之一。在现代社会,人们面临着来自家庭、工作、社交等多方面的压力。例如,在职场中,员工可能受到上级和同事的期望,要求他们表现出极高的工作效率和专业能力。根据一项对500名职场人士的调查,有70%的人表示他们曾因担心不符合他人的期望而对自己的能力进行夸大或不实的描述。这种社会压力促使个体为了获得他人的认可和赞赏,而对自己的真实情况做出调整,从而产生自我欺骗。

此外,社会文化背景也会影响个体的自我欺骗行为。在一些强调集体主义和和谐的社会中,个体可能会因为害怕冲突和不被接纳而隐藏自己的真实想法和感受。例如,在一些传统家庭中,子女可能会为了满足父母的期望而选择从事自己并不热爱的职业,同时欺骗自己这是正确的选择。这种社会文化因素导致个体在内心深处对自己的真实意愿产生怀疑,进而产生自我欺骗。

2.2 个人欲望与恐惧

个人的欲望和恐惧也是导致自我欺骗的关键因素。欲望驱使个体追求自己想要的东西,如财富、名誉、爱情等。然而,当个体意识到自己的欲望可能难以实现时,他们可能会通过自我欺骗来维持内心的希望和动力。例如,一个人渴望成为著名的艺术家,尽管他清楚自己在艺术领域的天赋有限,但他仍然坚信自己能够通过不懈努力实现梦想。这种自我欺骗使个体能够在面对困难和挫折时保持积极的心态,但也可能导致他们忽视现实中的问题和挑战。

恐惧则是个体为了避免不愉快的情绪体验和负面后果而产生的心理反应。个体可能因为害怕失败、被拒绝、孤独等而对自己的真实情况做出错误的解读。例如,一个人可能因为害怕在公众场合发言而失败,而告诉自己他并不擅长公共演讲,从而避免参加相关的活动。这种自我欺骗使个体能够在短期内减轻恐惧感,但长期来看,却阻碍了个体的成长和发展。根据心理学研究,大约有60%的人在面对恐惧时会选择自我欺骗的方式来应对,而不是勇敢地面对和解决问题。

3. 自我欺骗的后果

3.1 对个人心理健康的影响

自我欺骗对个人心理健康有着深远的影响,这些影响可能包括但不限于以下几个方面:

心理压力的累积:虽然自我欺骗起初可能是为了减轻心理压力,但长期的自我欺骗会导致个体无法正视现实问题,使得问题不断积累。例如,一个个体长期欺骗自己在工作上表现良好,而实际上工作能力不足,当问题最终暴露时,会面临巨大的压力和焦虑。根据心理学研究,长期自我欺骗的个体中,有超过50%的人会出现焦虑症状,30%的人会出现抑郁症状。

自我认知的扭曲:自我欺骗会干扰个体对自己真实能力、性格和价值观的准确评估。个体可能会高估自己的优点,低估自己的缺点,从而形成不切实际的自我认知。这种扭曲的自我认知会影响个体的决策和行为。例如,一个个体错误地认为自己具有很强的领导能力,而实际上缺乏团队协作和沟通技巧,这可能导致在实际工作中做出错误的决策,进而影响个人的职业发展。

情绪调节的障碍:自我欺骗可能会阻碍个体有效地调节情绪。当个体通过自我欺骗来逃避负面情绪时,他们可能会错过学习如何应对和解决情绪问题的机会。例如,一个个体通过欺骗自己没有受到伤害来避免面对悲伤情绪,但这种逃避行为并不能真正解决问题,反而可能导致情绪在潜意识中积累,最终以更激烈的方式爆发,如突然的愤怒或情绪崩溃。研究表明,自我欺骗程度较高的个体在情绪调节能力上比一般人群低20%左右。

心理防御机制的过度依赖:自我欺骗作为一种心理防御机制,如果过度依赖,可能会削弱个体应对现实挑战的能力。个体可能会习惯性地使用自我欺骗来应对各种问题,而不是积极寻找解决问题的方法。例如,一个个体每次遇到困难就告诉自己这只是暂时的,而不去采取实际行动去克服困难,这种过度依赖自我欺骗的心理防御机制会使得个体在面对真正的危机时缺乏应对能力,容易陷入无助和绝望的状态。

3.2 对人际关系的影响

自我欺骗不仅对个人心理健康产生影响,也会对人际关系产生多方面的负面影响:

信任危机:当个体在人际关系中频繁使用自我欺骗时,可能会导致他人对其信任度下降。例如,一个人总是欺骗自己在与朋友的交往中没有自私的动机,而实际上却在利用朋友,当这种行为被朋友发现后,会严重破坏彼此之间的信任关系。根据社会心理学研究,在人际关系中存在自我欺骗行为的个体,其人际关系的满意度比一般人群低30%,且更容易遭遇信任危机。

沟通障碍:自我欺骗会影响个体与他人的有效沟通。个体可能会因为害怕面对真实的自己而隐瞒真实想法和感受,或者歪曲事实来迎合他人。例如,在家庭关系中,一个个体为了维持表面的和谐,而不敢表达自己对某些家庭事务的真实看法,这种沟通障碍会导致家庭成员之间无法真正理解彼此的需求和期望,从而引发误解和冲突。研究发现,自我欺骗程度较高的个体在人际沟通中的表达清晰度比一般人群低25%,沟通效果也相对较差。

社交孤立:长期的自我欺骗可能会使个体在社交场合中感到不自在和孤立。由于个体无法真实地展现自己,他们可能会逐渐与他人疏远,减少社交活动。例如,一个个体总是欺骗自己在社交场合中很受欢迎,而实际上却因为自己的行为和态度而被他人排斥,这种社交孤立会进一步加剧个体的孤独感和心理问题。据统计,自我欺骗程度较高的个体中,有40%的人会经历社交孤立,而社交孤立又会反过来加重自我欺骗的程度,形成恶性循环。

人际关系的表面化:自我欺骗还可能导致人际关系的表面化。个体可能会因为害怕面对真实的自我而与他人保持一定的距离,只在表面上与他人交往,而缺乏深入的情感连接。例如,在职场中,一个个体为了避免暴露自己的不足,而与同事保持表面的友好关系,不进行深入的交流和合作,这种表面化的人际关系不利于团队合作和职业发展。研究显示,自我欺骗程度较高的个体在人际关系的深度和质量上都比一般人群低,其人际关系更多地停留在表面的互动层面。

4. 如何避免自我欺骗

4.1 自我认知的重要性

自我认知是避免自我欺骗的关键步骤。个体需要深入了解自己的内心世界,包括自己的情感、想法、动机和行为模式。通过自我反思和自我观察,个体可以更清晰地认识到自己的优点和缺点,从而避免对自己进行不切实际的美化或贬低。例如,定期进行自我评估,列出自己的成就和待改进之处,可以帮助个体保持对自己能力的客观认识。此外,接受他人的反馈也是提升自我认知的重要途径。根据一项心理学研究,那些能够积极接受并反思他人反馈的个体,其自我认知的准确性比一般人群高出30%。这些个体在面对自己的不足时,更能够保持开放的心态,从而减少自我欺骗的可能性。

4.2 建立诚实的生活态度

建立诚实的生活态度对于避免自我欺骗至关重要。这意味着个体需要在日常生活中对自己的行为和决策保持诚实,不逃避现实,不隐瞒真相。例如,在面对失败时,勇于承认自己的错误,而不是寻找借口或归咎于外部因素。这种诚实的态度有助于个体及时发现问题并采取有效的解决措施。此外,培养批判性思维也是建立诚实生活态度的重要方面。个体应该学会质疑自己的想法和信念,不盲目接受未经证实的观点。通过批判性思维,个体可以更客观地分析问题,避免被自己的偏见和错误认知所误导。例如,在做出重要决策前,进行充分的调查和分析,考虑不同的可能性和后果,而不是仅仅依据自己的主观愿望。研究表明,具有批判性思维能力的个体在决策过程中更少受到自我欺骗的影响,其决策的成功率比一般人群高出25%。

5. 总结

本文深入探讨了自我欺骗这一复杂心理现象,从定义、成因、后果到避免方法等多个维度进行了全面分析。自我欺骗是个体在面对内心冲突、社会压力和个人欲望时,为了维护自我形象、减轻心理压力而采取的一种心理防御机制。它虽然在短期内可能带来心理上的安慰,但长期来看,会对个人的心理健康、人际关系以及个人成长产生诸多负面影响。

5.1 自我欺骗的本质与表现

自我欺骗的表现形式多样,包括对自身能力的过度自信、对负面评价的选择性忽视、对未来的不切实际乐观预期以及对过去事件的美化或歪曲记忆等。这些行为在日常生活中普遍存在,反映了个体在认知、情感和行为层面的复杂互动。

5.2 成因分析

自我欺骗的成因主要来自社会压力与期望以及个人欲望与恐惧。社会环境对个体施加的压力和期望,促使个体为了获得他人的认可而对自己的真实情况做出调整。个人的欲望和恐惧则驱使个体通过自我欺骗来维持内心的希望和动力,或避免不愉快的情绪体验和负面后果。

5.3 后果探讨

自我欺骗对个人心理健康的影响深远,可能导致心理压力的累积、自我认知的扭曲、情绪调节的障碍以及心理防御机制的过度依赖。在人际关系方面,自我欺骗可能引发信任危机、沟通障碍、社交孤立以及人际关系的表面化,从而影响个体的社会支持网络和生活质量。

5.4 避免方法

为了避免自我欺骗,个体需要重视自我认知的重要性,通过自我反思、自我观察和接受他人反馈来深入了解自己的内心世界。同时,建立诚实的生活态度和培养批判性思维也是关键,这有助于个体在日常生活中对自己的行为和决策保持诚实,不逃避现实,不隐瞒真相,从而减少自我欺骗的可能性。

综上所述,自我欺骗是一个需要引起广泛关注的心理现象。通过深入了解其本质、成因和后果,以及采取有效的避免方法,个体可以更好地认识自己,提升心理健康水平,建立真诚的人际关系,实现个人的全面发展。

结束了