瑶里古镇位于江西省景德镇市浮梁县,始建于西汉末年。漫长的历史长河给瑶里留下了许多文明的印记,密集的明清古建筑、古窑遗碓、古矿淘坑、苍凉的徽州古商道,是瑶里厚重历史的见证,也使得瑶里处处透着古风古韵,古韵悠然。

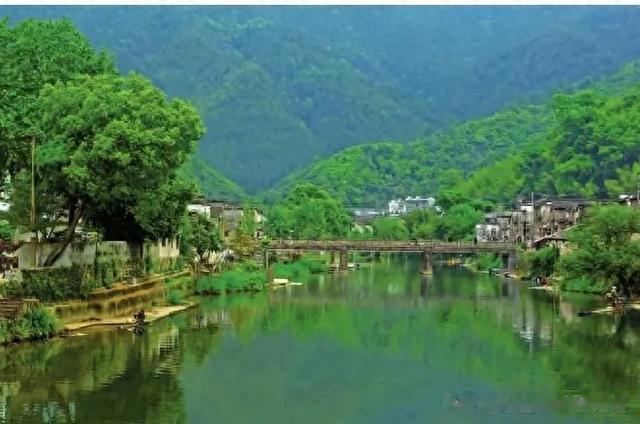

瑶河穿镇而过,河走东西,人居南北,青石道路纵横交错,明清商业街上,数百栋店铺鳞次栉比,至今保存完好。其中明代商铺最具特色,古门洞、古窗棂、古货台做工讲究,墨檐青砖,飞檐翘角,返璞归真。

瑶里古镇

瑶里位于瓷都景德镇东北端,唐代中叶就出现了生产陶瓷的手工作坊,是景德镇陶瓷的主要发祥地。据史料记载,瑶里制瓷兴盛时,有水碓百余座,制瓷作坊千个,窑工近万人。瑶里制瓷业的繁荣与一种特殊的原材料“釉果”有关。瑶里产的“釉果”,耐火度高,烧制后细腻坚硬,淡绿如玉。于是,聪慧的景德镇瓷工便将瑶里的瓷石,同釉灰(由蕨类植物灰和石灰石一起煅烧制成)配制成釉料,烧就了一方方淡雅清新、独特的“白里泛青”的景德镇瓷器。

如今,宋、元、明不同时期的古水碓、古作坊、古龙窑遗址依然能在镇上觅得踪迹。在依山而建、状若行龙的南宋龙窑遗址,望着一处处窑洞,仍可遥想它当年的辉煌,从此地流出瓷器之精美。

南河边的高岭,是瑶里的另一个陶瓷圣地。高岭是古代景德镇制瓷业最重要的原料产地,也是国际通用黏土矿物学专用名字高岭土(KAOLN)的命名地。景德镇人在高岭发现了优良的制瓷原料——高岭土,它的发现使景德镇烧制的瓷器独具一格,同时也成就了元代景德镇“浮梁瓷局”的辉煌。

高岭土的开采始于元末,一直延续了两百多年。繁盛时,数百工人在棚里采土、加工成块,将一块块高岭土运往镇外,繁忙异常。为了避免运输纠纷,官府特地在渡埠旁树立水运禁碑。后因为矿产资源逐渐枯竭,到清光绪年间,高岭土矿的大规模开采活动已基本停止。

而今,生产陶瓷的胜景已荡然无存,只留下古矿坑、古窑址、高岭土,无声诉说着往日的繁华。默默运转的水碓仍在用一上一下最简单的动作演绎着制瓷工艺,让远道而来的游客过一把制釉的瘾,亲手尝试手工艺制釉流程。

瑶里的瓷石、高岭的瓷土,还有窑口遗址,共同演奏了一曲气势浩荡的瓷器交响乐,回荡着那永不消逝的瓷韵。

到了瑶里,不去汪胡,是无法领会瑶里“瓷之源,茶之乡,林之海”的意蕴的。汪胡村落保留着原始风貌的森林,这里是古木的天堂,顺着木板的栈道行走,古木总会不期然闯入视野。几人合围的香榧、豹皮樟、虎皮楠、鹅掌楸,以及很多在其他林区看不到的珍贵树种,在这里竟密密麻麻地生长着,万木蓬勃,古藤缠绕,绿意盎然。森林里负氧离子含量极高,行走林间,仿佛处在天然的大氧吧之中。

茫茫林海间,有小溪绕林穿行,流水淙淙。从山上倾泻而下的瀑布,落水声久久不绝,让人心情更加畅爽。瑶里境内矿藏丰富,但从未进行过开采,因而青山常绿,溪水常清,游鱼可数,俗语道“水至清则无鱼”,然而在汪湖,却能看到游鱼的靓丽身姿。

满眼青葱的林海中,有一条驰名中外的徽州古道。当年,为了生计,徽州人走出家乡,翻山越岭,跋山涉水,古道就这样被勤劳的徽州人踏出,他们也因此闯出了一个响当当的“徽商”名号。

早在唐朝,浮梁就有了热闹的茶叶集市,天南地北的茶叶商人都云集于此。瑶里历来是浮梁重要的茶叶产区。宋代,浮梁茶开始成为贡茶,而“仙芝”贡茶就主要来源于瑶里。

瑶里地处山区,地势高峻,峰峦叠嶂,海拔多在600~900米,尤其是境内东北部,海拔800米以上的山峰有近20座。瑶里山高林密,森林覆盖率达94%以上;同时,由于地处亚热带中部,气候温暖湿润,空气清新,雨量充沛,水质极好,土壤肥沃,为茶树的生长、茶叶的生产提供了十分有利的自然环境。

瑶里出产的茶叶色泽嫩绿、清润,汤色清澈,叶底匀整;香气鲜嫩高爽,馥郁芳香,清香持久,属世界三大高香茶;滋味鲜爽,回味甘醇绵长;形态纤细匀称,条索紧细,白毫披露,银光隐翠。以瑶里茶精品加工制作的“得雨活茶”,1999年被冠名为全国唯一的“人民大会堂特供茶”,2001年被列为国宴茶,被国内外誉为“中国国茶”。