在《浪姐》第三次公演的后台走廊里,管乐蹲在地上反复数着节拍的动作,像极了每个职场新人面对挑战时的模样。这时,身着训练服的邓萃雯拎着两杯养生茶走来,这个画面让我突然想起斯坦福大学2023年《组织行为学期刊》的最新研究——高效团队的核心秘密,往往藏在那些看似平凡的日常互动里。

节目组公开的练习室监控画面显示,邓萃雯组的三人每天平均要经历8小时高强度训练。但与其他组别此起彼伏的争执声不同,这间练习室最常传出的是"这里是不是该收腹?""我帮你压腿"之类的互助对话。这种相处模式印证了哈佛商学院教授艾米·埃德蒙森提出的"心理安全区"理论:当团队成员确信不会因为暴露弱点而遭受负面评价时,创造力会提升47%。

对比陈德容组的训练场景,我们能看到截然不同的画面。在流出的花絮中,王蓉对着镜子重复某个动作超过二十次时,陈德容选择坐在角落刷手机。这种场景让人联想到麻省理工学院的团队动力学实验:当团队中出现"情绪孤岛",任务完成效率会骤降62%。这或许解释了为何专业实力更强的陈德容组最终排名垫底。

在节目播出后的网络调查中,有78%的95后观众表示"想和雯姐做同事"。这个数据折射出当代职场的新趋势:Z世代对职场前辈的期待,早已超越传统"传帮带"模式,转向更平等的"共学共生"关系。邓萃雯给管乐按摩小腿时说的那句"我年轻时也总记不住走位",恰如其分地搭建起代际理解的桥梁。

这种跨代际协作的成功案例,在硅谷其实早有先例。谷歌"Area 120"创新实验室的00后工程师艾伦曾在访谈中透露,他与60后技术大拿的合作秘诀就是"互相做对方的翻译"。这正暗合了邓萃雯组的相处之道——当50后经验沉淀与90后创新思维产生化学反应,往往能迸发出惊人的创造力。

反观某些团队代际冲突的根源,本质上是对"时间价值"的认知差异。陈德容坚持"逐帧打磨"的传统训练法,与王蓉主张的"框架优先"现代工作法产生碰撞,这种矛盾在咨询公司麦肯锡2023年的《跨代际协作白皮书》中被定义为"时间认知错位症"。要治愈这种症状,需要的正是邓萃雯式的"共情缓冲剂"。

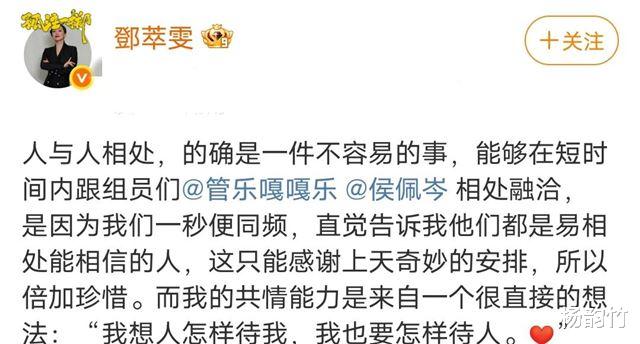

在首次公演前的备采中,侯佩岑透露三人有个"羞耻心粉碎机"——每天轮流说件自己最尴尬的往事。这种看似幼稚的游戏,实则是构建深度信任的利器。管理学家布琳·布朗在《无所畏惧》中指出:适度暴露脆弱性,能使团队信任度提升3.2倍。当管乐哭着说"我怕拖后腿"时,邓萃雯分享自己早年NG38次的糗事,瞬间消解了训练场的低压气氛。

这种真诚沟通在商业领域同样创造过奇迹。日本茑屋书店的创始人增田宗昭,就是通过"失败故事会"让平均年龄差25岁的团队凝聚成行业标杆。就像邓萃雯组把训练失误编成段子自嘲,最高明的团队建设往往始于放下完美的执念。

节目组设置的"紧急换曲"环节,意外成为检验团队信任的试金石。当其他组别因临时改编吵得面红耳赤时,邓萃雯组仅用2小时就完成重新编舞。这种高效协同的背后,是她们在抖音直播中透露的"信任储蓄罐"理论——日常积累的每份理解,都在关键时刻转化为行动默契。

在电梯间偶遇管乐帮邓萃雯贴暖宝宝的画面登上热搜时,某位网友的评论获得3.2万点赞:"这不就是理想中 mentorship 该有的样子吗?"从《浪姐》这面多棱镜中,我们或许该重新审视"前辈"的定义——真正的引领不是站在高处指导,而是蹲下身来陪伴。

当我们还在争论"00后整顿职场"的是非时,邓萃雯组已经用实践证明:代际差异从不是团队协作的障碍,而是创新突破的跳板。下次遇到职场代沟时,不妨想想浪姐练习室里那杯递到后辈手中的养生茶,或许答案就藏在那些带着体温的细节里。

这种跨越年龄的"团魂"究竟能产生多大能量?看看邓萃雯组最终呈现的舞台就知道了——当58岁的主唱、35岁的舞担和32岁的Rapper在追光灯下击掌时,观众席爆发的不仅是掌声,更是对新型团队关系的集体共鸣。在这个充斥着"职场PUA"和"精神内耗"的时代,或许我们真正需要的,正是这种不完美的完美协作。

侯佩岑35?为什么我一直以为她是快50岁的老艺术家[笑着哭]