1949年,全国政协第一届会议决定邀请专家设计国徽图案,林徽因虽身患重病,但仍积极参与,提出了许多重要意见。

林徽因还亲自设计了一套国徽方案,该方案是以玉璧为主体,融入齿轮、麦穗、五颗红星等元素,整体呈现“金镶玉”的美学风格。

这套方案就是放在仍然显得端庄典雅、明艳华贵,网友们看完也不禁感叹:“林徽因真是审美一绝啊!”然而,林徽因的国徽方案并没有成为最终版本,是因为真的不合适。

林徽因的国徽方案究竟有着怎样独特的魅力,又为何最终落选呢?

1949年10月1日,在中华人民共和国开国大典上,有一个鲜为人知的细节,就是当时的天安门城楼上只是悬挂着五星红旗,但是却没有没有悬挂国徽。

而国徽的“缺席”,也成为了新中国的一个“遗憾”,但在开国大典前,就已经有了国徽的设计工作,只是还未确定最终方案。

国徽作为国家的象征与标志,承载着一个国家的历史文化与精神,具有非常的重要意义。

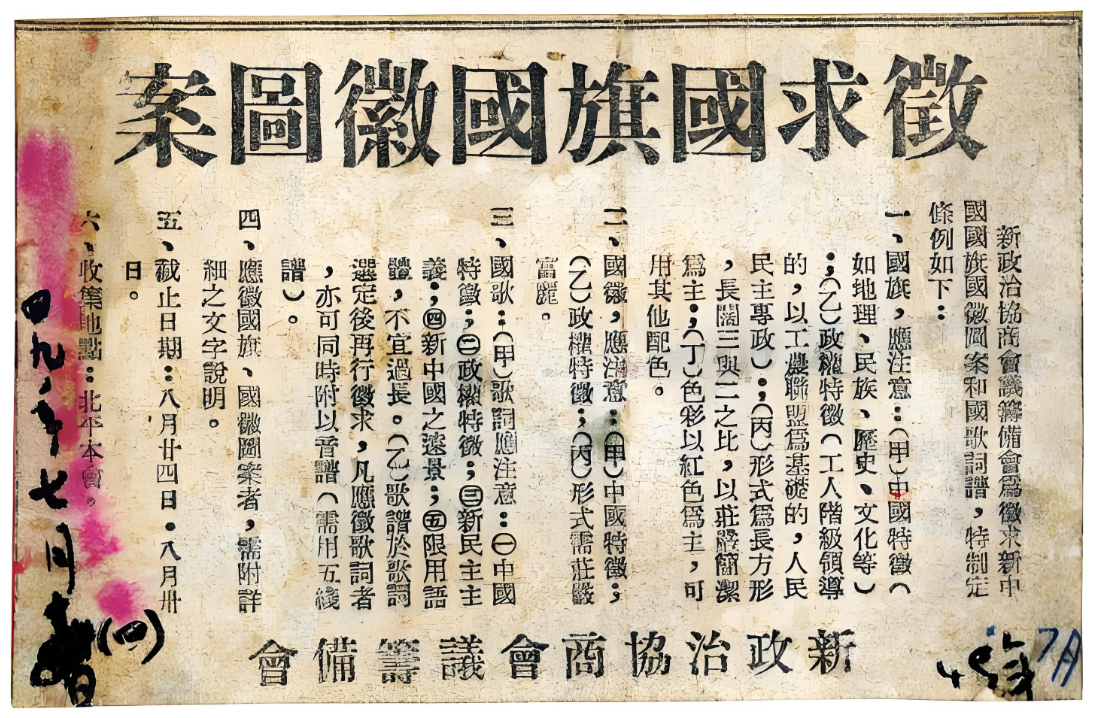

在1949年6月份的新政协会议上,就已经开始筹备国徽的设计方案,会议对于国徽的设计提出了明确的要求,既要彰显独一无二的中国特征,又要从华夏大地源远流长的历史文化中汲取灵感,还要凸显出新生政权朝气与人民当家作主的特征。

国徽的设计也要达到庄严、富丽的视觉,使人看后能在第一眼便印入人心,让世界感知新中国的不凡气度。

于是,7月份全国各大报纸上开始刊登公开征集国徽图案的启事,一时间,整个中华大地都被点燃了激情,人们纷纷拿起画笔,尽力勾勒出心中那份能够承载国家尊严与荣耀的国徽模样。

各大艺术院校更是成了国徽创意的汇聚地,设计系的师生们日夜钻研,从中华上下五千年的文化中寻找灵感,反复斟酌,不断在图纸上修改线条、调配色彩,创作出各种各样风格的国徽图案。

随后一封封装着国徽设计稿件的信封,从全国四面八方邮寄到首都,每一份稿件背后,都承载着一个国人对新中国最炽热的爱。

截止到8月20日,共收到国徽图案稿件112件,各种图900余幅,征集结束后,国徽初选委员会对收到的国徽稿件进行初步审查,委员们对所有应征的国徽方案都表示不太满意,没有突出一个新生政权的特征,未达到理想效果。

之后,根据毛主席的提议,全国政协第一届委员会决定邀请清华大学和中央美术学院分别组织人力对国徽方案进行设计竞赛。

清华大学由梁思成、林徽因领导创作,中央美术学院设计组则以张仃为首。

这两支设计团队就肩负着时代赋予的重任,展开了一场激烈的设计竞赛,他们的作品也将铭刻在历史的舞台上。

当时,林徽因身患严重的肺病,身体极其虚弱,但她仍积极参与到国徽设计工作中。

林徽因认为国徽是国家的象征,承载着亿万人民的期望,她与丈夫梁思成带领清华大学的设计团队,夜以继日地工作,反复推敲每一个细节,最终在10月23日提交了第一个国徽图案。

林徽因的国徽方案是以玉璧为主体,玉在中国传统文化中象征着统一、美好与高贵,代表了中国数千年的文化传承。

然后方案中以金色齿轮代表工人阶级,金色嘉禾代表农民阶级,两者结合象征工农联盟,大小五颗金星借鉴了国旗上的五星,红绶穿过小瑗的孔形成的结,象征革命人民大团结。

整个方案采用金、玉、红三色,整体色彩明艳华贵,富有鲜明的特色。

林徽因的“金镶玉”方案不仅在设计理念上独树一帜,在美学价值上更是达到了极高的水准。

然而,在第一轮评比中,中央美院设计的以天安门城楼为主体的方案更受委员会的青睐,林徽因的方案并没有被选上。

国徽委员会认为,林徽因的国徽方案过于强调中国的古典元素,如玉璧的造型、绶带的样式以及字体的选择,都带有浓厚的传统色彩,而对新中国的表现则相对薄弱,不太符合作为国家象征的国徽的要求。

相比之下,中央美术学院张仃的国徽方案则以天安门为核心,天安门的形象采用了较为写实的手法,展现其真实的风貌和建筑细节,让人们一眼就能认出这个具有标志性的建筑。

而且整个方案的色彩搭配鲜艳夺目,以红色、金色为主色调,两种颜色相互映衬,营造出一种庄重而热烈的氛围,充分展现了新中国朝气蓬勃、蒸蒸日上的精神风貌。

张仃的方案虽然有明显优势,但也并非完美无缺,其设计风格在一定程度上比较单调和生硬,该方案也存在一些不足。

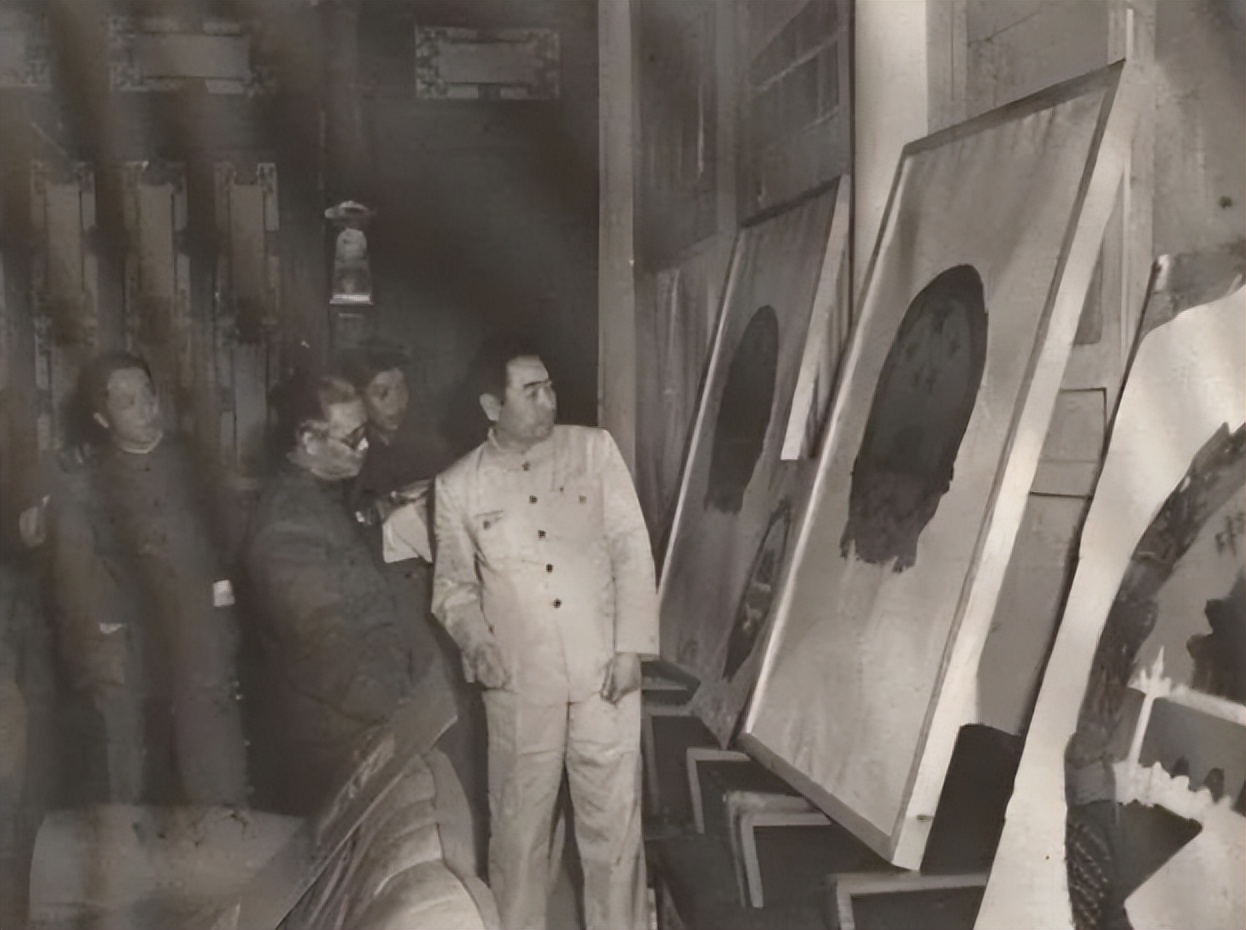

于是,在周总理的建议下,决定让两种方案融合在一起,这一建议犹如一盏明灯,为国徽设计指明了方向,两个设计团队开始了紧张而有序的融合工作。

在融合过程中,林徽因和梁思成设计团队对张仃方案中的天安门形象进行了艺术加工和优化,他们运用建筑美学的原理,对天安门的比例、线条、细节等进行了精心调整,使其在保持庄严雄伟的同时,更具艺术美感和文化内涵。

张仃设计组则充分发挥其在美术创作和现代设计理念方面的优势,对林徽因方案中的色彩搭配和整体布局进行了改进,他们在保留金色、红色主色调的基础上,进一步优化了色彩的比例和层次感,使国徽的色彩更加鲜艳夺目,富有视觉冲击力。

这两个设计团队融合出来的方案既保留了天安门作为核心元素的庄严形象,又融入了中国传统文化中的绶带元素,使其更具文化底蕴,展现出新中国的时代风貌和精神气质。

1950年9月20日,毛主席发布《中央人民政府命令》,公布了中华人民共和国国徽及图案说明。

随后,在当年的国庆节,国徽开始正式使用,悬挂于北京天安门城楼上,向全国和全世界展示了新中国的国徽。

而林徽因的“金镶玉”方案,虽然未能成为国徽的最终样式,但其设计理念和艺术价值却为后来的艺术设计和文化创新提供了丰富的灵感源泉。

本期文章就到这里了,欢迎各位朋友在留言区留下您的宝贵意见,喜欢本期文章的朋友也可以点点关注,感谢您的阅读,咱们下期再见。

参考资料:

人民政协网:2022-08-06:揭秘!中华人民共和国国徽是如何诞生的?

齐鲁壹点:2023-10-19:【每日社科】开国大典上,天安门城楼为何没有悬挂国徽?

国资小新:2024-10-03:国家工业密码|1949年的天安门城楼上,为什么没有国徽?