声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,意在科普健康知识请知悉;如有身体不适请咨询专业医生。

这是一桩让人心头一紧的真实案例:一位中年女性,因为双腿疼痛难忍,在家人的陪同下前往医院就诊。她当天上午入院,医生初步判断为下肢血管问题。

但令人震惊的是,还没等到天亮,她竟在深夜突然离世。家属悲痛欲绝,医生也心有余悸。

而这场突如其来的悲剧,竟然源于一个很多人都不以为意的小细节——“下肢静脉血栓”。

很多人听到“血栓”两个字,第一反应是心梗或脑梗,觉得那是老年人或“三高”患者才会碰到的事。但静脉血栓这个“沉默的杀手”,往往潜伏在我们身边。

它不挑人群,不管你是年轻白领、家庭主妇,还是退休老人,只要生活中有那么几个“坏习惯”,它就有可能悄悄找上门来。

为什么一个看起来只是“腿疼”的问题,最后会发展成致命的危险?这正是这次科普想带大家深入探讨的核心。因为你会惊讶地发现,这种看似普通的小病,背后却隐藏着医学中一种最危险的并发症——肺栓塞。

它来的时候没有任何征兆,发作时快如闪电,一旦错过抢救时间,死亡率极高。

这位患者的悲剧,源头其实可以追溯到早些时候。她自述几天以来双腿乏力、隐隐作痛,以为是走多了路、劳累过度,就自己贴了膏药、按摩热敷,结果不但没缓解,反而越来越肿,连站立都变得困难。

直到最后实在受不了,才来到医院。医生检查后,发现她已有明显的下肢深静脉血栓形成,立即安排了抗凝治疗。

而血栓已经悄悄脱落,进入肺部,最终引发致命的肺动脉栓塞,她的生命也在几个小时内戛然而止。

听上去令人唏嘘,但更值得我们反思的是:像这样的病,难道没有任何“预警”吗?身体早就给出了信号,只是我们太容易忽视它们。下肢突然肿胀,尤其是一边肿得比另一边明显,或者走路时小腿有种拉扯感、钝痛感,这些都是血栓形成的早期表现。

人们常误以为是“扭了筋”“受凉了”,但实际上这可能是身体在拼命发出求救信号。

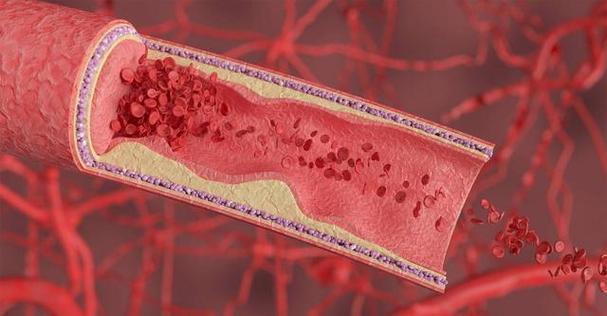

医学上有个形象的比喻:血栓就像下水道里的“堵塞物”。

平时水流畅通无阻,但一旦有异物堵塞了主干道,轻则水流不畅,重则整栋楼被淹。血液在身体里流动也一样,一旦静脉被血栓堵住,血液回流受阻,整个循环系统就会出问题。

而最可怕的,是这些血栓很容易“游走”,就像河里的漂浮物,一旦飘进了肺动脉这个“水坝”,就可能瞬间引发肺栓塞,导致呼吸骤停、心跳骤停,甚至在几分钟内就失去生命体征。

那么问题来了:我们日常生活中有哪些行为,会无形中增加静脉血栓的风险?很多人以为只有年纪大、长期卧床的人才需要担心,其实不然。长时间久坐是现代人最容易忽视的高危因素。

坐飞机出国、开长途车、每天坐办公室超过八小时,这些看似“平常不过”的行为,其实都可能给血液“制造麻烦”。

尤其是那些穿着紧身裤、坐姿不正、缺乏运动的年轻女性,一整天下来,腿部的血液循环几乎处于“停滞”状态,血液粘稠、回流受阻,血栓就可能在静脉里悄悄生长。

还有很多人喜欢翘二郎腿、跷脚坐着,这种姿势会压迫大腿根部的血管,进一步增加血栓的形成概率。

更冷门但同样重要的一个诱因,是脱水。

很多人怕上厕所,或是天气冷、没口渴感,就不主动喝水。殊不知,血液中水分减少后,血液会变得“浓稠”,流动速度变慢,血栓更容易形成。

特别是老年人和术后病人,身体本身代谢慢,再加上喝水少,血栓的风险直线上升。

还有一个被很多人忽略的关键因素是激素类药物使用。一些女性在服用避孕药、激素类保健品,甚至更年期激素替代治疗时,如果不注意监测血液状态,也会增加静脉血栓的风险。

激素会影响血液的凝固功能,尤其在体质本身就偏“易栓”的女性身上,更要特别留意。

该怎么预防呢?首先最简单也最有效的一点就是“动起来”。无论你是办公室白领还是家庭主妇,都不要长时间保持一个姿势。

每坐一小时,至少要起身活动5分钟,哪怕只是伸个腿、原地踏步几下,也能显著改善下肢的血液循环。

第二,保证充足的水分摄入。别等到口渴才喝水,尤其是老年人,建议规律饮水,每天分时段喝水,维持血液的流动性。

第三,如果你属于血栓高风险人群,比如有家族史、刚做完手术、长期卧床或坐轮椅,一定要在医生指导下评估是否需要使用低分子肝素等抗凝药物进行预防。

另外一个非常实用的建议是穿医用弹力袜。

它并不是普通的丝袜,而是医学上专为改善下肢静脉回流而设计的辅助工具。通过对腿部施加外力,帮助血液“逆流而上”,降低血栓形成的几率。

尤其是经常坐飞机、做手术的人群,穿弹力袜是非常有效的预防手段。

还有一个“反常识”的提醒。

很多人以为“多补钙”对身体好,但钙摄入过量也可能增加血栓风险。因为钙会促进血小板聚集,血管收缩,如果没有配合足够的维生素K2帮助钙质分布到骨骼,就容易在血管内沉积,造成血栓。

补钙要适可而止,最好在医生指导下进行。

从更广的角度讲,我们其实正在进入一个“血栓病高发时代”。

不只是老年人,年轻人因久坐、饮食油腻、缺乏锻炼等原因,血液状态越来越倾向高凝。医学研究已发现,全球每年死于静脉血栓的人数,已超过交通事故、癌症、艾滋病的总和。

这个数据听上去刺耳,但它真实得让人无法忽视。

我们常讲“防患于未然”,但这四个字,在血栓病面前尤为重要。

因为等到你感受到明显症状时,血栓可能已经成型。与其等它“浮出水面”,不如从日常生活中就开始做出改变。

穿对鞋、少穿过紧的裤子、多吃富含维生素C和E的食物、保持良好的作息和适度运动……这些看似微不足道的细节,其实才是守护我们血管健康的关键。

最后要说的是,静脉血栓并不可怕,怕的是我们对它一无所知。

它不会像心梗那样“胸口剧痛”,不会像脑梗那样“嘴歪眼斜”,它悄无声息地埋伏在你的血管里,等着一个触发点。我们要做的不是恐惧它,而是了解它、识别它、防范它。

掌握了正确的方法,它也不过是一头“纸老虎”。

愿每一个关心健康的人,都能从这场悲剧中收获警醒。

愿每一次科普,都是一次生命的守护。

参考文献:

1. 《中国静脉血栓防治指南》2021年修订版,中国医师协会

2. 《静脉血栓栓塞症的预防和治疗共识》,中华医学会外科学分会

3. 《Lancet》医学期刊:全球静脉血栓死亡负担统计数据(2020)