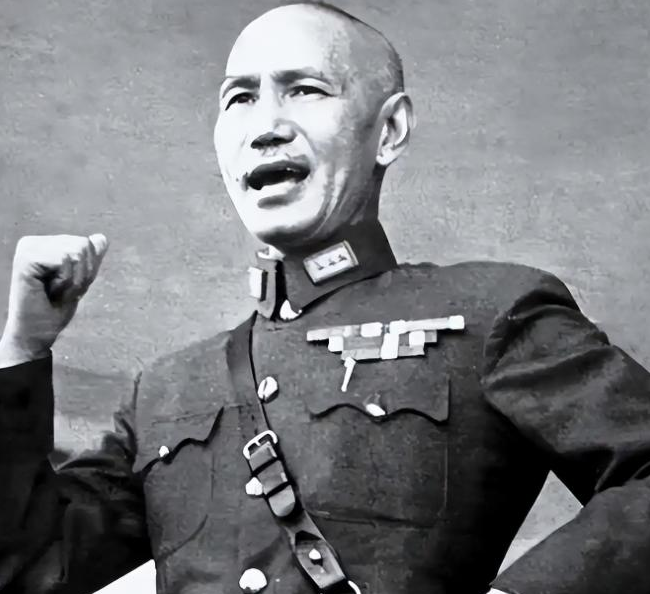

1949年,国民党五虎上将之一的卫立煌因战事失利被迫流亡香港。

在此期间,他写信给朱老总,恳请照顾他在合肥的85岁高龄母亲。

朱老总深知卫立煌的复杂身份,也深知这封信的政治敏感性,于是,思索再三,决定将信呈交毛主席,请他做出最终的裁决。

那么,对于这位昔日的国民党高级将领,毛主席会作何批示?

1897年,卫立煌出生在安徽合肥一个普通的官吏家庭中。

他自幼聪明,志向高远,且在家人的影响下,从小便对军旅生涯充满了向往。

15岁那年,他踏上了求学之路,进入了湖南陆军学兵营,开启了他的军旅生涯。

此时的中国,国民政府与北洋政府之间的权力斗争,让很多年轻人看到了自己立身的机会,而卫立煌也不例外。

1917年,20岁的卫立煌加入了孙中山的卫队,并在短时间内迅速晋升为营长,成为孙中山的得力助手。

这段时期,他不仅在军事上积累了经验,还深刻理解了国家局势的复杂性。

卫立煌还与孙中山建立了深厚的关系,并在多个战役中发挥了重要作用,尤其在抗击陈炯明叛乱的过程中,卫立煌的出色表现,使他晋升为团长。

随着年岁的增长,卫立煌的军事才能得到了更广泛的认可,在1920年代中期,他的地位逐渐稳固,成为国民党内部不可忽视的年轻将领。

此时,蒋介石刚刚崭露头角,刚开始,卫立煌看到了蒋介石的雄心与能力,认为他有着更加广阔的前途,于是选择与蒋介石结盟,成为蒋阵营中的一员悍将。

1927年,蒋介石发动了北伐战争,卫立煌的部队参与其中,并在多个关键战役中取得了决定性的胜利。

特别是在攻占鄂豫皖苏区的军政中心和忻口大败日军的战斗中,卫立煌的表现令蒋介石刮目相看。

他的军政才能得到了蒋介石的高度评价和重用,迅速跻身为国民党的“五虎上将”之一,成为蒋介石手下的精锐力量。

只是,随着卫立煌逐步积累起更大的权力和影响力,蒋介石开始对他产生了不安与忌惮。

1941年,蒋介石解除卫立煌的职务,将其从第一战区司令的位置上撤下来。

这一举动不仅让卫立煌愤怒,也让他意识到,尽管自己为国民党立下了赫赫战功,但与蒋介石的关系已经到了一个不再和谐的地步。

此后,在蒋介石的权力逐渐集中的同时,卫立煌的处境也越来越尴尬,同时,在此期间,卫立煌的思想发生了深刻的转变。

他开始反思自己过去的所作所为,特别是对于共产党和毛主席的态度。

正是在这种思想转变的背景下,卫立煌与我党的关系也发生了质的变化。

在1943年,卫立煌亲自前往延安。

在延安,卫立煌受到了高规格的接,并与当时的共产党领导人进行了深入的交流,特别是与毛主席的会面,给他留下了深刻的印象。

毛主席不仅在军事上展现出非凡的远见卓识,更在政治理念和战略部署上给卫立煌提供了新的视野。

另外,在延安的几天里,卫立煌看到了一个与自己想象截然不同的共产党。

这里的人民有着强烈的革命热情,士兵们不畏艰险,充满战斗力,而整个革命根据地则展现出一种秩序井然、团结奋进的氛围。

卫立煌看到这一切,开始意识到共产党不仅是一个具有强大战斗力的军队,更是一个有着深厚群众基础的政治力量。

不仅如此,卫立煌还见识到了共产党内的思想教育工作,了解到他们如何通过政治教育激发军队的战斗力,如何通过与群众的紧密联系争取更多民众的支持。

这与国民党层层剥削、官兵隔离的状态形成了鲜明的对比。

回到抗战前线后,卫立煌对共产党领导下的抗日模式产生了深刻的认同,并积极推动类似的政策和措施。

他在自己的部队中开始提倡政治教育,加强军队的组织纪律性,并力图改善官兵之间的关系,消除士兵的不满情绪。

这一系列变革,标志着卫立煌思想的重大转型。

后来,随着抗战逐渐接近尾声,卫立煌对国民党领导层的失望已几乎到了极点。

在1946年,他甚至他公开批评蒋介石撕毁《双十协定》,指责其内战政策的错误,这让蒋介石的疑心病愈加严重,他更加将其边缘化。

1949年初,国共内战已接近尾声,人民解放军在全国战场节节胜利,国民党政府的统治已是风雨飘摇。

此时的卫立煌,已流亡至香港,与国民党政权渐行渐远。

尽管他在国民党内部已无立足之地,但他的内心仍然牵挂着家乡的亲人,尤其是身在合肥的85岁老母亲。

母亲年事已高,健康状况未知,而合肥早已被人民解放军接管,他无从得知母亲的近况。

此时的他,虽已无权无势,但毕竟曾是国民党“五虎上将”之一,他不确定新政府会如何对待他的家人,更不确定母亲是否会因他的政治身份而受到牵连。

忧心忡忡之下,他想到了一位可以求助的老朋友——朱德老总。

卫立煌与朱老总的交情可追溯至抗日战争时期。

早年间,卫立煌虽身处国民党阵营,但因共同抗战的需要,与共产党方面多有接触,尤其在八路军配合正面战场作战的日子里,他对朱老总的为人处世和军事才华都有极高评价。

两人曾在山西、陕西等地共事,在交流中建立了私交,卫立煌对朱老总敬重有加,甚至称呼其为“朱大哥”。

在卫立煌眼中,朱老总不仅是抗日英雄,更是一位重情重义之人,如今,自己的母亲正处在解放军控制的区域,而他在共产党里唯一可以信赖的人,便是他。

写信的决定并不容易,卫立煌在香港的处境微妙,他虽未彻底与国民党决裂,但也早已失去蒋介石的信任。

如果他的书信被国民党方面知晓,很可能会被当作投敌叛变的证据,使他在国民党内部彻底失去生存空间。

但卫立煌思来想去,终究还是决定写信,他顾不上自己的安危,只想确保母亲能在战乱之后得到照顾,哪怕这封信的内容仅仅是一个儿子对母亲的牵挂。

朱老总在收到信后,深感意外,他并未立即作出决定,而是选择将信呈交毛主席。

这不仅是因为卫立煌曾是国民党的高级将领,更因为当时的国共关系仍然敏感。

卫立煌虽有亲共倾向,但在正式投向共产党之前,他的身份仍然复杂。

毛主席则接过信后,看完便笑了,他对卫立煌的态度一直较为温和。

毕竟在抗战时期,卫立煌对共产党并不持极端敌对态度,甚至在解放战争期间也多次消极抵抗蒋介石的命令,间接帮助了我党取得胜利。

更何况,卫立煌在抗战时期曾向八路军提供过重要的军事援助,送来过大批军火物资,这份恩情不能被遗忘。

于是,毛主席沉思片刻后,做出了明确的批示:“他跟我党素有交情,抗战期间还给我们支援了一大批物资,这些情我们是要念的嘛!再者说了,他间接加快了东北全境解放,不是我们的仇人,把他列为战犯也是为了保护他,如今他家中老母无人照顾,我们理应有所表示。”

毛主席当即指示地方政府:“望转合肥县政府对卫立煌家属予以保护为盼。”

这短短一句话,直接决定了卫立煌母亲的命运,也展现了共产党宽厚仁义的一面。

解放军很快按照毛主席的批示执行,合肥县政府接到指令后,妥善安排了卫立煌家人的生活,使其母亲能够在解放后的环境下安度晚年。

很快,这一消息便传到了香港,卫立煌得知母亲无恙后,长舒了一口气。

他深知,共产党本可以冷漠以待,甚至以此作为要挟他归顺的筹码,但毛主席并未如此,而是单纯地基于人道主义出发,给予了他家人安全保障。

这种宽容和大度让卫立煌深受触动,也坚定了他进一步靠拢共产党、与国民党彻底划清界限的决心。

另外,对于卫立煌而言,这封信的回复,让他彻底认清了蒋介石与毛主席的不同。

自此之后,卫立煌的心态已彻底改变,他不再有任何犹豫,开始筹划回归大陆,投入到新中国的建设之中。

1955年,卫立煌终于等到了回国的机会,在新中国政府的安排下,他顺利返回北京,受到了极高规格的接待。

他走下飞机的那一刻,看到前来迎接的共产党领导人,心中百感交集。

他曾在延安见过毛主席,如今再次踏上这片土地,已物是人非,而他自己的身份也发生了彻底的改变。

他不再是国民党的高级将领,而是一个回归祖国、投入新中国怀抱的归来者。

归国后的卫立煌并未被边缘化,相反,他受到了极大的重视。

新中国政府任命他为全国人大代表、国防委员会副主席,赋予了他副国级的待遇。

这在原国民党将领中是极为罕见的,足见共产党对他的认可与重视,许多曾与他并肩作战的老友纷纷投来羡慕的目光,感慨他最终找到了真正的归属。

卫立煌也并未辜负这份信任,在他的职位上,他积极参政议政,推动新中国的国防建设。

他参与了许多重大国防事务的讨论,并积极推动军队现代化建设,他的见解独到,提出了许多宝贵的建议,受到了党和国家领导人的高度评价。

在新中国的岁月里,卫立煌过得充实而满足,他的家人也得到了很好的照顾。

他的母亲在新中国的庇护下安然度过了晚年,他的子女也在新中国的培养下成长为对社会有贡献的人,这让他倍感欣慰。

1960年1月17日,卫立煌因病去世,享年63岁。

他的一生充满传奇,从一个国民党的高级将领,到新中国的建设者,他的经历见证了中国近代历史的风云变幻。

他的去世引起了广泛的关注,党和国家给予了他极高的评价。

他的遗体被安葬在八宝山公墓,与众多革命先烈共眠,成为历史长河中的一颗璀璨星辰。

可以说,在那个动荡的年代,许多人都在做着自己的抉择,而卫立煌的选择,最终让他站在了正确的一边。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!