13日,余韶第96师所部脱离战斗,在征得杜聿明同意后,自行选择路线回国。

而戴安澜的200师还在向北转进途中,不可能与军部汇合,这样一来,跟随第5军转进的只有军直属部队及新22师的2万多人。

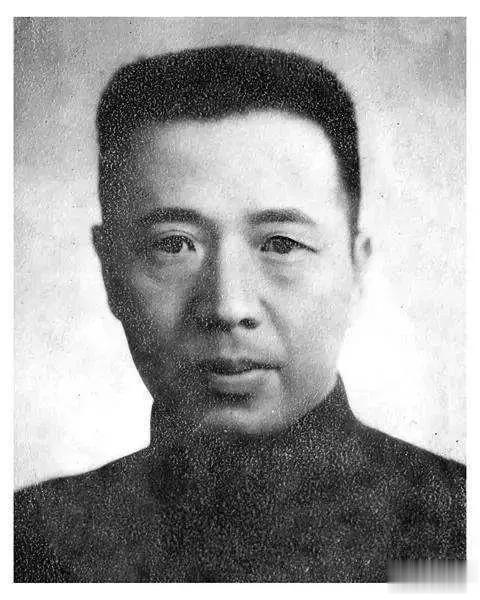

孙立人,字仲伦,安徽庐江人,生于官宦之家。自幼受过良好教育。毕业于清华大学,同年赴美,就读于普渡大学土木工程系,获理学士。嗣后考入西点军校,与美国著名将领乔治·马歇尔、艾森豪威尔、麦克阿瑟、小乔治·巴顿以及史迪威等同为校友。

孙立人旧照 图片来自网络

1927年毕业,他应邀游历欧亚两州,考察英法德日诸国军事,为当时国民党高级将领中为数不多的洋务派军人之一。

新38师的前身为财政部长宋子文一手创建的中国税务警察总团,武器从美国购买,排以上军官大部分由留学生担任。

由于这支部队装备精良武器先进,一直受到军统头子戴笠的垂涎,试图将其吞并。师长孙立人一度被迫离队。这个教训他始终铭记心中。

顶撞杜聿明的结果使他面临两种风险选择:如果突围失败,他将以抗命罪受到审判。即使突围成功,他仍然可能受到上面的非难而被撤职。

因为,抗拒杜长官同样意味着对委员长不忠。

孙立人受西方影响甚深,看重荣誉,崇拜拿破仑,注重发展个性和自我意识。他主动性极强,这一点往往使他的上司不大满意,淞沪抗战和武汉会战,他指挥部队不仅完成防守任务,还常常主动出击,多次取得局部胜利。

在缅甸,他与美国人几乎一见如故。他之所以毫不犹豫选择追随史迪威,其中不仅有个人气质、性格、文化教育方面的原因,更重要的是,他渴望获得美国将军的庇护。中国官场尔虞我诈,政治势力盘根错节,假如他有美国人撑腰,戴笠们还敢肆无忌惮地排挤他么?

要获取就要付出代价。现在就是大胆抗命,把队伍拉到印度去,现实逼迫他这样做,生死攸关,他别无选择。

这时,副师长齐学启匆匆报告,特务营长涂虎企图把队伍带走,被抓了起来。

涂虎是军长张轸的外侄,平时作战很勇敢,此时虽然五花大绑,却全无惧色。

孙立人淡淡地问:

“涂营长知道在战场上违抗军令该当何罪吗?”

涂虎大声反问:

“孙师长不遵令回国,又该当何罪?”

孙立人:

“我奉总指挥史迪威罗卓英之命转进印度,莫非涂营长另外接到什么命令了吗?”

涂虎语塞。孙立人又问:

“涂营长何去何从,请从速决定。”

涂虎咔地立正,答曰:

“我决意追随杜副长官回国,别无二心。”

孙立人环顾四周:

“还有愿与涂营长同路的吗?”

无人响应,他乃命将涂虎松绑,逐出队伍,部下有人担心涂虎此去对师长不利,孙立人叹道:

“我既铤而走险,又何必强求他人乎?”

铁骑呼啸,战车隆隆。在孟拱至温佐300公里干线公路上,孙立人亲率新38师万余官兵向南疾进,他们冒着空中敌机轰炸扫射和地面日军围追堵截,以决死的勇气和破釜沉舟的决心迅猛突围。

11日晚,新38师先头营在南马与日军一个搜索大队迎面相遇,日军将车辆阻塞于道,并占据房屋强行阻击。

孙立人一面指挥战车向敌人开炮猛轰,一面下车率领士兵排除障碍。全师只用40分钟就杀开一条血路,然后毫不停留地向南开进。

12日,该师再次与日军一个联队相遇,日军依仗炮火优势气势汹汹地扑来,孙立人衣衫已破,胳膊上缠着绷带。

他跳下坦克,端起一支冲锋枪,向士兵喊道:

“狭路相逢勇者胜。生死存亡,在此一战——冲啊!”

随后,我军坦克装甲车喷吐火舌,上万名决一死战的中国士兵呐喊着,紧随他们的师长向敌人发起反冲锋,两军短兵相接,激战一整天,日军被击溃。

天黑下来,中国军队留下一千多具不及掩埋的官兵尸体,踏着悲壮的夜色越过战场继续南进。

此后两日,他们一连打垮日军多次阻击,终于赶在敌人主力合围前,到达温佐,然后一个干净利落的急转弯甩掉追兵,踏上通往印度的道路疾驰而去。

孙立人终于以前所未有的勇气主宰了自己的命运。他不仅挽救了全师人,也挽救了自己。

半月后,新38师到达印度边境锡邦,沿途还收容了数以千计的缅甸难民和印度败兵。

不料,印度守军竟然如临大敌,拒绝该师入境,英国边境官员提出中国军队必须解除武装,以难民身份才能进入印度。

于是,孙立人换上一身崭新的少将军服前往谈判。当他踏进锡邦镇驻军师部时,不禁喜出望外,原来这支部队就是新38师在仁安羌解围的英印第一师,大胡子英国师长惊奇地跳起来拥抱他,并连声大呼:“抱歉”

次日,新38师全体官兵经过擦洗车辆整理军容,精神饱满地开进印度,英印军仪仗队列队奏乐,鸣礼炮十响以表欢迎。

至此,参加缅甸作战的盟军队伍,包括中国远征军三个军,英印缅三个师和五个独立旅,均遭到程度不同的失败。

只有新38军例外,该师未打一次败仗,紧要关头果断突围,安全撤离,得大于失。师长孙立人指挥有方,受到亚洲盟军总司令麦克阿瑟将军的高度赞扬,并于戴安澜之后,获得美国国会勋章一枚。

1942年5月13日,杜聿明下令破坏了重型武器装备,各部开始分头徒步进入缅北山区的原始森林向国内撤退。

自此开始,第96师师长余韶奉命带着军直炮兵及工兵部分官兵共约7000人作为全军的后卫,据守在孟拱预设阵地阻击迟滞日军的追击。

余韶旧照 图片来自网络

余韶,原名斐生,号述虞,1891~1962,生于湖南省平江县三市镇;清光绪34年(1908年)入伍新军第49标,参加过辛亥革命、武昌起义、护国及护法战争。

1924年,他加入中国国民党,任国民革命军程潜部团长,参加了东征陈炯明之役。1926年参加北伐战争,历任第5师上校参谋长、第36军少将参谋长、第5军第96师师长,

在孟拱,第5军部及新编22师撤离后,16日,第96师才摆脱了日军的追击,撤进了暗无天日、前景难测的“野人山”(胡康河谷)地区,焚烧辎重,弃车上山,向北而行,副师长胡义宾在全师后卫行进,途中遭日军埋伏,在督战时阵亡。

胡义宾旧照

胡义宾(1906年—1942年6月30日),字履冰,江西省兴国县人,黄埔军校三期生,毕业后随军北伐,屡立战功,历任第5师政治部主任、新编第23师补充旅旅长。

抗战爆发后,其率部开赴前线,在鄂北、豫南与日军展开激烈战斗,两次负伤。1940年春,升任第36军第96师少将副师长(该师于1941年底改隶第5军)。

胡康河谷,缅语意为“魔鬼居住的地方”。它位于缅甸最北方,再北是冰雪皑皑的喜马拉雅山,东西皆为高耸入云的横断山脉所夹峙。

由于胡康河谷山大林密,瘴疠横行,据说原来曾有野人出没,因此当地人将这片方圆数百里的无人区笼统称为“野人山”。

他们经过孙布拉蚌,再一路向北,翻过高黎贡山,约半个月后,携带的粮食基本都见底了,一些体弱的士兵开始掉队。大家就打一些野味或采集野果,勉强维持。

黄昏露宿时,士兵们砍些树枝,上面搭着芭蕉叶做个棚子,但有时夜里雨大,将棚子冲垮,士兵们只能靠在一起,头顶军毯以待天亮。

幸好,路途中,发现了一座被英军遗弃的仓库,便将仓库中的食物驮在牲口上继续前行,部队于6月14日到达葡萄,转进至野人山,来到了缅甸最北边的一个叫葡萄的小镇,师长余韶下令在此处休整。

这里只有几户土著,四周都被白皑皑的雪山峡谷包围,天高云淡,仿佛来到世界尽头。地图上查不到地名,同土著语言不通,于是只能猜测他们已经来到了喜马拉雅山脚下。

队伍别无选择,只好在这个世外桃源里住下来,依靠打猎、捕鱼和采集野果,勉强维持半饥半饱的原始人生活。

幸运的是,半个多月后,一架路过的美军飞机偶然在这个世界屋脊的折褶发现了这些衣衫褴褛的中国人。

很快,从印度机场起飞的运输机便赶到这里,投下大批食物、药品、帐篷和御寒物,饥肠辘辘的中国官兵抓住天上掉下来的美国罐头和压缩饼干,结果一下子胀死许多人。

此后,飞机定期向这里空头食物和补给,有次还投下三名勇敢的美军联络官,他们带来电台和通讯密码,使这支部队始终和总部保持联系。

稍作休整后,余韶下令部队启程回国。他们从葡萄向东行进,一路翻越一座座高山、深林,跨越河谷,到达中缅边境,再越过高黎贡山,远远听到江水的急流声。

到达岸边,在江边碰到了几个当地人,居然能听懂他们的语言。当地人告诉说,这条江是澜沧江,对面就是福贡(即云南福贡县)。

这支历尽艰难险阻的队伍,历时两个多月,历经千辛万苦,终于踏入了国门!8月17日,他们终于到达了云南剑川,剩余人数还有3000多人。该师是远征军中当之无愧的英雄部队,余韶也是一位不折不扣的抗日骁将。

1946年1月,余韶任军政部第5军官总队总队长,参与战后军官复员事宜,5月,获颁胜利勋章。

1947年,余韶竞选国民党政府“国大”代表失败。1948年,余韶任无需到差的国民党政府国防部附员。11月,淮海战役打响,杜聿明保举已隐居长沙的余韶为第5军军长,其拒绝到职。

1949年8月,余韶参加长沙和平起义。中华人民共和国成立后,定居原籍。

1950年初的某一天,赋闲家中的余韶突然被捕,身陷囹圄中的他突然想起自己的一位忘年交,担任湖南省省长程潜的机要秘书,于是便委托其代呈亲笔信函一封,给自己的昔日“老长官”说明情况,请求施援。

不久后,余韶被无罪释放,1953年任湖南省政府参事室参事,后应邀加入民革,任省委委员。

1962年,一代中国远征军英雄、深爱自己国家的抗战骁将余韶因病于长沙,享年71岁。

5月13日,杜聿明率第5军部、新编第22师这一路撤至曼西,此地是个偏远的市镇,位于曼德勒正北大约400多公里处。

曼西镇以北不通公路,部队沿牛车道艰难地走了30公里,于14日黄昏到达了一个叫“莫的”的小村庄。

“莫的”在缅甸语中的意思是“公路的尽头”,早先英国人在此种植了大片柚木林,路也只修到了这里,但再往前走,就与现代文明无缘。

莫的村距离曼德勒超过400公里,距离密支那也是如此,距离印度雷多650公里,第5军接下来的行程,就是这后面650公里的蛮荒之地。

悲剧就此开始了,它的开始,同收场一样,都是极其惨烈。

莫的的黄昏,残阳如血,染红了大半个天空,高大的柚木林像是受了伤的野兽,满身血污,张大血盆大口,狰狞地望着这群远道而来的落难者。

当晚,第5军军部与新编第22师的第65团,在莫的村宿营,军直属部队及各部队伤员1500多人,则进驻莫的村东南边的堪迪村里。

堪迪村里,第5军直属工兵团以一个营的兵力,在当地民众的协助下,利用佛塔东侧空地,用砍来的竹木和从汽车上拆下的篷布,搭建成简陋的兵舍,野战医院则以佛塔附近的五六间草棚作为医疗站,收容了1500多名伤员。

前面已无路可通,所有的车辆都已失去用武之地,杜聿明心痛地决定将它们悉数焚毁。

此时,许多将领还是对杜聿明选择的撤退路线表示反对,他们坚持认为应该按照原定计划,沿着公路从密支那突围!

因为一旦走进原始森林,抛弃所有汽车与辎重不说,甚至连一场战斗都没有参加的装甲部队,也必须就地抛弃战车!

那年代,中国军队吃够了装备低劣的苦头,好容易有了自己的装甲战车,就这么毁了,那和剜心割肉有什么区别!

可杜聿明知道眼下最重要的是什么,一旦心意已决,就没人能劝得动他。

中国远征军丢弃的火炮 图片来自网络

于是,接下来的几天里,第5军的几百辆车辆,包括宝贵的坦克、装甲车、重炮,以及行李和公文箱,除留下极少的一部分外,其余均在李汉萍处长的指挥调度下,悉数集中到莫的村与堪迪村之间的山麓空地上,浇上汽油,点燃焚毁。

一连几天,车辆油箱的爆炸声,此起彼伏,躲进山里的土著,听到山下的巨大声响,一个个浑身颤栗,以为他们的村庄已被炸毁,他们失去了栖身之所。

5月16日,第5军主力排成一路纵队,绕过一排柚木栅栏,徒步走进莫的村后的一条山道,渐渐消失在墨绿墨绿的原始森林里。

而那1500多名伤员,则一个不落地留在了原地,比起销毁战车、重炮,遗弃伤员才是杜聿明心中的最痛。

他们的结局,至今仍是一个谜。