1965年7月20日,李宗仁从美国返回中国的消息迅速传遍了海峡两岸。

这一历史性事件在当时引发了极大的震动,因为李宗仁的身份复杂且独特,既是国民党内的重要人物,又曾在民国时期担任过代总统,坚定反对共产党。

这样一个曾经与中共对立、致力于打击共产主义的政治人物,竟然放弃了长久以来的立场,选择回到新中国,这一决定让所有人都感到震惊。

李宗仁回国后,毛主席等领导人亲自接见了他,这种特殊的接待方式让李宗仁感受到久违的尊重与荣耀。

在与毛主席的首次会面中,李宗仁感慨万千,并提出希望出任副委员长,但毛主席却用三大原因婉拒了他。

毛主席提出了哪三个原因拒绝李宗仁的?被拒绝后,李宗仁又是何反应?

回国之路

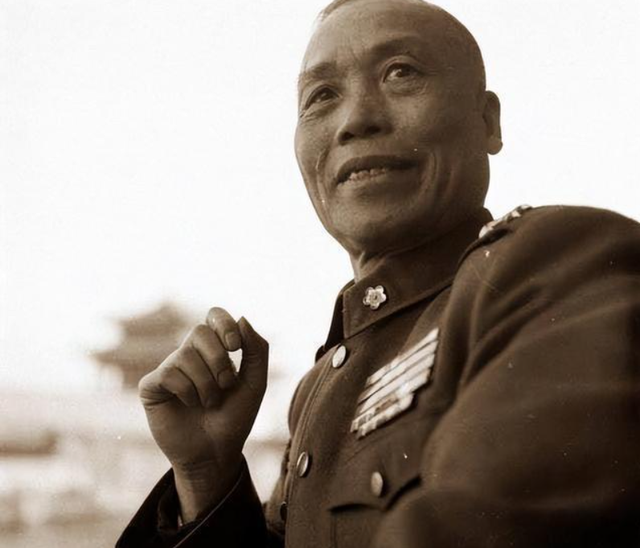

回国之路李宗仁的政治轨迹,几乎与近代中国的动荡历史紧密相连,作为广西出身的政治与军事人物,他的一生充满了波澜壮阔的历史场景。

李宗仁早年受西方教育,深受民主思想的熏陶,在第一次世界大战后,国民党成立,李宗仁便加入了这一新兴的政治力量。

在与国民党的党务和军务的交织中,李宗仁很快崭露头角。

尤其是在抗日战争爆发后的关键时期,他担任了重要的军事职务,并且积极参与了对日抗战的各项筹划和战斗中。

在抗战胜利后的短暂时光里,李宗仁的政治生涯迎来了高峰。

1948年,蒋介石因内政腐败与战局不利,逐渐失去了民心,李宗仁一度被临时推选为代总统,接管了国家的政权。

可李宗仁虽然担任了最高职务,却未能拥有绝对的权力,反而一直被视为蒋介石政权的过渡性人物。

他虽名义上执政,但面对日益严重的内战形势,他未能有效遏制国民党内部的腐败与失序,国民政府的形势逐渐危急。

1949年,国民政府在大陆的统治宣告失败,李宗仁并没有选择前往台湾,而是经香港去了美国,开始了十多年的流亡生涯。

在经历了近二十年的流亡生涯后,李宗仁的内心发生了变化,开始重新审视自己与祖国的关系。

李宗仁逐渐意识到,新中国的崛起意味着中国不仅在政治上逐渐恢复了主权,且在国际上也展现出了强大的自信和影响力。

1965年,李宗仁决定结束自己的流亡生活,回到新中国,他此行的意义远远超出了个人的归属问题,更是他对过去几十年政治经历的总结与反思。

李宗仁的回国并非一件容易的事,他的到来引发了各界的高度关注,不仅是因为他曾是国民党的重要人物,更因他在中国近现代史中的独特身份。

新中国政府非常重视李宗仁的回归,毛主席特意亲自接见了这位昔日的“敌人”。

初见毛主席时,李宗仁内心波澜起伏,情感复杂,毛主席没有谈论过往的争斗与对立,而是开门见山,表示:

“李将军,您在抗日战争中的贡献不可磨灭。”

这句话不仅仅是对李宗仁的尊敬,更体现了毛主席对于历史的宽容与远见。

在毛主席的接见中,李宗仁感受到了一种从未有过的亲切与真诚,这让他深刻地意识到,新中国在政治上的进步和内政的稳定,已然创造了一个全新的时代。

婉拒请求在与毛主席会面时,李宗仁还提出了一个请求,他希望能担任全国人大副委员长。

他认为这不仅是对自己过往历史地位的肯定,更是对新中国未来政治格局的一份贡献。

在他看来,自己曾为抗日战争立下赫赫战功,战后又在国民党政府中担任重要职务,理应受到新中国的重视。

更何况,他的回国本身就是为了解决祖国的统一问题,起到桥梁的作用,因此他自然认为自己能够肩负起更多的政治责任。

但对于他的请求,毛主席却委婉拒绝了,还给出了三个原因。

首先,李宗仁的个人身份过于突出,尤其是在台湾的影响力依然强大,这样的身份不适合担任副委员长这样一个象征性与实际权力并存的职务。

李宗仁身上背负的历史包袱,使得他出任这一重要职位可能会引发不必要的政治争议,甚至可能给新中国的内部稳定带来隐患。

毛主席非常清楚,任何一项关于国家政治体系的决策,都必须在深思熟虑后做出,尤其是当人物身份可能影响党内外的团结时。

其次,毛主席认为,李宗仁的作用应当更多集中在统战工作上。

毛主席本就推崇将李宗仁这样的历史人物投入到有助于统一和整合社会各界力量的领域。

在那个特殊的历史背景下,中国的社会稳定和发展依然面临着许多内外挑战,统战工作变得尤为重要。

李宗仁的经历使他成为与各方势力对话的理想人选,他的回归不仅有助于与台湾及海外华侨之间的沟通,更有助于提升中共在国内外的形象和影响力。

因此,毛主席认为李宗仁应该更多地参与到这些统战事务中,而不是担任具体的行政职务。

第三,毛主席希望李宗仁的回国能够起到推动台湾问题解决的作用。

新中国成立后的几十年里,台湾问题一直是内外政治关注的焦点,毛主席深知,要实现中国的统一,必须处理好两岸关系。

李宗仁回国的举动,不仅是个人情感和政治认同的表现,更是象征着两岸关系的一种改善信号。

毛主席认为,李宗仁作为曾经国民党的高层人物,若能以更宽广的胸怀和新的立场回到中国大陆,必定能够向外界传递一个中国已然强大的信号,促进台湾的和平统一。

李宗仁虽然最初对毛主席的决定有些许疑惑,但在听了这三个原因后也认识到,毛主席的决定并非针对他个人,而是为了新中国的长远发展。

通过这场对话,李宗仁的心态得到了调整,他不仅明白了毛主席的远见卓识,也深刻感受到新中国领导层对他的尊重和期待。

在毛主席的指导下,李宗仁开始更加积极地参与到中国的政治生活中,并以新的身份,为促进两岸关系的和平发展贡献自己的力量。

晚年反思回到中国大陆后的几年,李宗仁所经历的转变和内心的反思,体现了一个历史人物对自己身世和国家未来的深刻思考。

从刚开始的疑虑与不解,到后来逐渐的认同与支持,这段经历使他深刻感受到祖国在毛主席领导下的巨大变化。

特别是当李宗仁参观了祖国的建设成就,尤其是大规模的基础设施建设和工业化发展。

他深切地意识到,新中国在短短的几年内,已经从一个战后满目疮痍的国家,发展成了一个具有强大经济与政治力量的国家。

他看到中国人民通过自己的努力,成功地站立在了世界的舞台上,特别是在农业、工业和教育等各个领域所取得的突破和成绩,给了他极大的震撼。

李宗仁在旅途中参观了各地的建设成就,这些深刻的见闻彻底改变了他对新中国的看法。

他参观了大城市的现代化建设,也走访了各个乡村和工厂,见证了经济快速发展的奇迹。

特别是在看到人民生活水平的提高和社会秩序的稳定后,李宗仁终于开始从内心认可新中国的社会制度和领导力量,甚至公开表达了对党的支持。

他在一次与领导人的交谈中提到,虽然他曾是国民党的领导人,但他对新中国未来的建设充满信心,特别是毛主席领导下的改革与建设让他看到了国家发展的希望。

他表示,作为曾经的历史见证者,自己更应当为祖国的未来贡献力量,而不是继续纠结于过去的恩怨。

李宗仁的言论和态度的转变,标志着他对新中国的认同,也象征着他对自己过去角色的深刻反思。

在他心中,祖国的繁荣与强大才是最重要的,他对党和政府的支持逐渐从心底生出,转化为他行动上的支持。

1969年,李宗仁在北京去世,临终前,他常常与周围的人谈论中国的未来,表达自己对祖国的深深眷恋与期待。

他认为,中国无论经过多少波折,最终都会走向强大,特别是在毛主席和党中央的领导下,国家已经找到了正确的发展道路。

他坚信,中华民族必定会重新崛起,并走向富强,他的这些话语,不仅展现了他对祖国深深的情感,也反映出他对国家未来的信心和对新中国政治力量的认可。

李宗仁的晚年,不再是那个关心个人荣誉与职务的人,而是从更广阔的视野看待祖国的未来。

他不再固守过去的立场和争斗,而是更深刻地理解到国家的繁荣与人民的幸福才是最重要的。

他的思想变化,反映了一个历史人物如何从自我意识的局限中挣脱出来,最终为国家和民族的长远利益贡献自己微薄而坚定的力量。

【免责声明】:文章描述过程、图片都来源于网络,为提高可读性,细节可能存在润色,文中部分观点仅为个人看法,请理性阅读!如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!